Mehrdimensionale Skulpturen, obskure Objekte und Installationen, die das Universum und das Menschsein hinterfragen – Alicja Kwade gehört zu den bekanntesten Künstlern in Deutschland und ist seit vielen Jahren international erfolgreich. Die 1979 in Kattowitz, Polen, geborene Künstlerin erforscht in ihren Werken das Wechselspiel von Materie und Geist, Körper und Raum. Ihre Mixed-Media-Arbeiten manipulieren die Wahrnehmung und physischen Erfahrungen. Wir treffen sie in ihrem weitläufigen Atelier in Oberschöneweide und sprechen über ihr Studium an der Universität der Künste, die Suche nach künstlerischer Inspiration und die Auswirkungen der Pandemie auf ihre Arbeit.

Deine große Einzelausstellung In Abwesenheit in der Berlinischen Galerie beginnt im September. Was werden wir dort zu sehen bekommen?

Leider sind die Pläne seit zwei Jahren unverändert und wurden durch die Pandemie stillgelegt. Die Schau wurde seit Ende 2018 geplant und sollte 2019 eröffnet werden. Dann sollte sie 2020 eröffnen, wurde aber wieder verschoben in der Hoffnung, dass die Pandemie schnell vorbeigeht: erst von Mai auf September, dann auf diesen Mai, schließlich auf diesen September. Ehrlich gesagt, habe ich davon schon geistigen Abstand genommen, weil es für mich eine Ausstellung ist, die ich vor drei Jahren konzipiert habe. Innerlich ist es für mich nicht mehr so aufregend. Dennoch freue ich mich drauf, sie zu sehen. Merkwürdigerweise ist es eine Ausstellung, die so aussieht, als hätte ich diese Krise der Pandemie thematisch aufgearbeitet. Aber das stimmt so nicht, denn ich hab sie schon davor geplant. Trotz des Titels In Abwesenheit ist das ist keine Aufarbeitung oder ein Kommentar zur Krise. Ich habe die Ausstellung komplett so belassen, wie sie konzipiert war.

Die Installation hinter dir gehört dazu?

Das ist eine Vierundzwanzigkanal-Soundinstallation, die sich mit dem Wechselspiel von Subjekt und Objekt, Zentrierung und Verortung beschäftigt. Es geht um den Versuch, zu begreifen, was ein Subjekt ist und warum.

Wie lautet der Titel?

Clout-Count heißt sie.

Du hast an der Universität der Künste in Berlin studiert. Wie kam es dazu und warum hast du dich für die Kunst als Studienfach entschieden?

Ich habe das gar nicht so entschieden. Es ist einfach passiert. Ich habe mich jetzt nicht nach dem Abitur hingesetzt und gesagt, nun werde ich bildende Künstlerin. Das ist wohl bei den wenigsten Künstlern, Schauspielern und Autoren der Fall. Man ist das normalerweise immer gewesen, und wenn man das Glück hat, kann man es weitermachen. Und so war es dann bei mir.

Welche Künstler und Professoren haben dich in deinem Studium am meisten inspiriert und geprägt?

Das kann man gar nicht so einfach sagen. Die Prägung ist immer situativ. Man wird gerade jetzt auch von irgendetwas geprägt, was man gar nicht benennen kann. Ich weiß nicht, was es jetzt gerade ist. Aber sicherlich prägt mich gerade etwas. Das ist deshalb eine Frage, die ich nicht so gerne beantworte. Ich hatte natürlich meine „Heroes“, als ich ganz jung war. Das waren zum Beispiel die meisten Land-Art-Künstler. Bei mir formiert sich das jeden Tag um. Der eigene Blick auf Dinge, die man bewundert, ändert sich permanent. Die Prägung, die man hatte, ist in der Jetzt-Zeit immer nur fälschlich zu beschreiben.

Warum die Land-Art-Künstler?

Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich mochte halt diese Größe der Werke, diese Idee der Durchsetzung des Unmöglichen und die Verbindung von der gegebenen Form, der Landschaft und der Skulptur.

Warum hast du dich vorrangig für die Skulptur als deine Kunstform entschieden?

Ich habe mich nicht dafür entschieden. Wenn man versuchen würde, sich für so etwas zu entscheiden, würde man scheitern. Ich hatte die Grundlehre im Studium, aber habe davor auch immer Kunst gemacht. Natürlich nicht so professionell wie heute. Man merkt aber doch schon, was man kann oder nicht kann. Und ich habe die Malerei ausprobiert und gemerkt, dass mich das nicht so voranbringt, dass ich nicht die Geduld dafür hatte und das Expressive und Abstrakte daran nicht so viel Sinn für mich gemacht hat. Das war mir zu mühselig. Dann habe ich schnell gemerkt, wo meine eigenen Stärken liegen. Und dafür habe ich Bestätigung bekommen und dann weitergemacht.

Was war deine erste Ausstellung nach dem Studium?

Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Ich hatte unzählige Gruppenausstellungen. Meine erste Einzelausstellung war in Hamburg, in der Taubenstraße, in einem Projektraum eines befreundeten Künstlerkollegen, Tjorg Douglas Beer. Der hatte einen Off-Raum dort.

Kannst du dich daran erinnern, was du dort gezeigt hast?

Ja, meine Serie Stand By, die ich von 1999 bis 2005 entwickelt habe. Da habe ich ein Video auf einem Monitor und Fotografien gezeigt. Das waren schwarze Abbildungen. Ich hatte eine kleine Wohnung in Berlin-Charlottenburg, in der man sich kaum hin und her bewegen konnte. Und in dieser Wohnung habe ich im Dunkeln die LED-Lichter verschiedener Haushaltsgeräte fotografiert. Der Abstand wurde dadurch bestimmt, wie groß die maximale Entfernung von dem Gerät in meiner Wohnung sein konnte. Die Fotos sahen wie Hubble-Weltraumaufnahmen aus. Davon habe ich dann ein Video gemacht. Ich hatte gar keine Mittel oder Geld, um dafür was zu bauen. Deswegen habe ich zu Beginn meiner Karriere einfach Fotografie und Videos gemacht. In dem Video von 2003, ich nannte es Space Zimmer, gehe ich mit der Kamera nachts in meine Wohnung, zoome rein und wieder raus. Das sieht aus wie Raumschiffe, die auf einen zufliegen.

Man merkt an vielen deiner Kunstwerke, dass dich die Intersektion von Wissenschaft, Kunst und Philosophie sehr interessiert. Warum begeistern dich physikalische Phänomene?

Wenn ich das wüsste. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Mich interessieren die Befragung und die Infragestellung von Dingen. Wenn du Dinge befragst und infrage stellst, dann landest du automatisch bei der Philosophie, der Religion und der Wissenschaft. Wenn man Fragen konsequent weiterverfolgt, kann man ja gar nicht anders. Man guckt sich auch Chemie, Mathematik und philosophische Richtungen an. Mich interessieren einfach die verschiedenen Ansätze, wie man Fragestellungen lösen kann. Diese Art von universalem Denken interessiert mich.

An welchen Werken arbeitest du gerade?

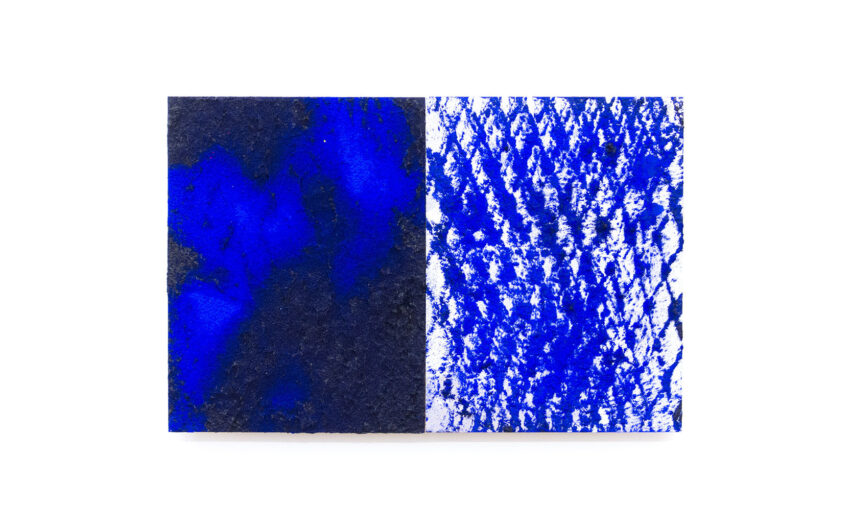

Ich arbeite immer an vielen Werken gleichzeitig. Ich habe gerade eine Doppelausstellung bei kamel mennour in Paris eröffnet. Da zeige ich eine neue Serie, in der ich meine alte Serie Hypothetische Gebilde wieder aufgearbeitet habe. Das waren Graphen, die wie Instrumente oder Öffnungen zu anderen Dimensionen aussahen, und die habe ich mit Schiefersteinen kombiniert. Die neue Serie nennt sich Amás(s) Astair. Parallel mache ich gerade ganz viele andere Projekte.

Kannst du uns noch von den anderen Projekten erzählen?

Man sieht hier ganz viele Sachen, wie meine Stühle – Siège du monde. Dann arbeite ich noch an einer Serie, bei der ich metrische, zeitliche und andere gesellschaftliche Systeme in die kleinste Einheit unterteilen will. Es geht um die Frage: Was sind die kleinsten Teile, die zu etwas führen, zum Beispiel den Staat? Dann habe ich in der Corona-Zeit mit Papierarbeiten angefangen. Jeden Tag habe ich tagebuchartig eine Arbeit angefertigt. Daneben bereite ich gerade mehrere Ausstellungen vor.

Wie bist du durch die Pandemie gekommen?

Ich habe ganz normal gearbeitet. In der ersten Woche habe ich alle in den Urlaub geschickt, um zu sortieren, wie man jetzt alles angeht. Viele Projekte, Messen und Ausstellungen wurden gestoppt oder abgesagt. Das hat zu massiven Veränderungen geführt. Schön fand ich es nie. Ich fand es aber auch lächerlich, wie alle plötzlich anfingen zu sagen, dass sie jetzt so viel Zeit haben und das großartig finden. Diese wahnsinnige Politisierung hat mich ebenfalls wütend gemacht. Es war auch nicht einfach mit dem Atelier.

Du hattest vor Oberschöneweide deine Ateliers im Wedding und in Kreuzberg?

Das letzte davor war in Weißensee und davor am Paul-Lincke-Ufer und davor an der Sickingenstraße und davor im Wedding.

Hat das Atelier Auswirkungen auf die Kunst, die du machst?

Mir sind äußere Umstände eigentlich immer recht egal und ich versuche sie auszublenden. Das gelingt natürlich nicht immer.

Du bist in Kattowitz geboren. Hast du noch Bezüge in deine Heimatstadt und die dortige Kunstszene?

Nein, leider gar nicht mehr. Ich bin mit acht Jahren dort weg- und hier zur Schule gegangen und habe hier studiert.

Wir haben deine Geister-Skulpturen im Garten gesehen. Kannst du uns das Konzept dieser Serie erklären?

Das ist eine humoristische Arbeit. Was ist Materie? – Darum geht es. Es gibt nur 24 Elemente, und dennoch glauben wir, total subjektive Wesen zu sein. Das wage ich zu bezweifeln. Gemeint sind hier die essenziellen Elemente, also die, ohne die wir gar nicht auskommen. Wir haben noch viel mehr in uns, zwar nur in Spuren, aber die sind eher mit der Zeit in unserem Körper gelandet, am einfachsten durch die Nahrungsaufnahme (z. B. Aluminium aus Verpackungen). Aber die 24 Elemente hier sind die, von denen nachgewiesen ist, dass sie für bestimmte Funktionen im menschlichen Körper unerlässlich sind und daher in jedem Körper vorhanden. Wenn man das mit den Elementen weiterdenkt, stößt man bei uns Menschen auf 99,9 Prozent „Vakuum“. Wir bestehen eigentlich aus Nichts. Die Skulptur ist die Umsetzung von diesem Gedanken der Entmaterialisierung, und was kann das besser ausdrücken als ein Geist. Ich bin mit einer Stoffdecke in eine Scanning-Booth gegangen und habe mich mit diesem Stofflappen überm Kopf gescannt.

Also ein wenig wie deine Installation auf dem Dach des Metropolitan Museums?

Nein, damit hat das nichts zu tun. In der Installation dort habe ich mich mit der geozentrischen Weltsicht und der Vorstellung von einem menschengedachten Universum auseinandergesetzt. Ich wurde 2017 eingeladen und sollte etwas auf der Dachterrasse machen. Man steht da auf achttausend Jahren Menschheitsgeschichte und guckt auf diese völlig surreale Skyline hinter dem Central Park, die ein bisschen wie eine Illustration aussieht. Eine Illustration von einer Welt, die so beschaffen ist, wie man dachte, dass die Welt beschaffen sein muss. Es ist ein völlig rückwärtsgewandter Blick auf eine vergangene Zeit. Man steht da auf diesem Museum und hat ein Bild vor Augen, was selbst museal ist. Ich habe auf die Hochhäuser geschaut, die die absolute Zuspitzung des modernen Kapitalismus sind. Mehr geht eigentlich gar nicht. Es gibt auch diese Multimilliardäre, die dort jetzt diese ganz schmalen Türme verwirklichen.

Die 57. Straße?

Ja! Die New Yorker nennen sie die Fuck Fingers, weil die Skyline eigentlich unter Denkmalschutz steht und man die gar nicht hätte bauen dürfen. Aber Geld hat das geregelt. Und als Kontrast dazu habe ich meine Arbeit mit dem Titel ParaPivot entwickelt. Es ist ein Metallrahmen mit Kugeln, die an ein planetarisches System erinnern. Die Kugeln habe ich so platziert, dass es so aussieht, als ob sie auf den Türmen, wie auf Sockeln, ruhen. Das ist ein Kommentar zu dieser surrealen Aussicht.

ParaPivot I, 2019, pulverbeschichteter Stahl, Stein (Masi, Vasa, Bianco Carrara, Azul Macaubas, Hermelin) 3 min 51, 600 x 574 x 1.025 cm, Unikat

Installationsansicht von ParaPivot I (2019) für The Roof Garden, Kommission: Alicja Kwade, ParaPivot im The Metropolitan Museum of Art, 2019. Courtesy des Künstlers; 303 Gallery, New York; KÖNIG GALERIE, Berlin/London; und kamel mennour, Paris/London. Bild, Kredit: The Metropolitan Museum of Art, Fotografie von Hyla Skopitz

Big Be-Hide, 2019, Installationsansicht von Big Be-hide (2019) für die Helsinki Biennale Helsinki 2021, Courtesy of the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin/London; Helsinki Biennial, Bildnachweis: Maija Toivanen.

Sammelst du eigentlich selbst Kunst?

Wahnsinnig viel. Aber nicht so strukturiert oder organisiert wie andere Sammler. Ich bin da impulsiv. Unsere ganze Wohnung ist mit Kunst zugerammelt.

Kannst du Namen nennen von den Künstlern, deren Werke du sammelst?

Es sind vorrangig Freunde. Aber ich will keine Namen nennen. Es sind bekannte und unbekannte Künstlerinnen und Künstler.

Früher hast du sehr viele Objekte bei Ebay ersteigert und in deine Kunst eingebracht. Machst du das heute immer noch?

Nicht mehr so extrem wie früher, als ich oft mit gefundenen Objekten aus dem Internet gearbeitet habe. Es ist weniger geworden. Momentan kaufe ich nur Stühle und Tische, die ich für meine Arbeiten benutze.

Hat das auch schon im Studium begonnen?

Ja. Ich hatte Ebay schon total früh. Mein Vater hat das immer sehr protegiert. Ich war 1997 schon im Internet unterwegs. Und als Ebay angefangen hat, war ich auch direkt angemeldet.

Und dann hast du gekauft, was dich interessiert?

Nein, das hat schon immer einen Plan gehabt. Früher habe ich versucht, die gleichen Dinge mehrmals zu bekommen und in unterschiedlichen Formen zu sammeln. Die gleiche Uhr von 1920 zwanzigfach, produziert in Berlin. Und auch dabei hat mich wieder der Prozess interessiert. Wo kommen die Dinge her, was passiert mit ihnen, wie verändern sie sich. Kaiser idell-Lampen habe ich auch massenweise gesammelt. Mit denen habe ich sehr viele Arbeiten gemacht; 2008 zum Beispiel eine Arbeit, in der die Lampen Spiegel halten.

Wie sieht der typische Schaffensprozess für ein Werk von dir aus?

Das ist immer relativ ähnlich. Es ist selten so, dass man zu Beginn voller Ideen ist. Man muss die mühsam entwickeln. Kunst ist ein geistiges Konstrukt, das erarbeitet werden muss. Je mehr Dinge man macht, desto mehr Wege öffnen sich. Und dann kommt der Punkt, wo man sich hinsetzen muss und die Gedanken für sich überprüfen sollte. Das geht nur geistig. Anschließend fange ich an, das zu zeichnen, um mir die Idee plastisch vorzustellen. Und wenn ich das getan habe, spreche ich meistens mit meinen Architekten, und danach übersetzen wir das Gezeichnete in eine dreidimensionale Struktur auf dem Computer. Dann wird das Werk in Einzelteilen produziert. Schließlich bauen wir es im Atelier zusammen. Und irgendwann ist es fertig.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du dafür?

Wir sind zehn festangestellte Mitarbeiter und fünfzehn Freelancer. Das meiste wird in verschiedenen Handwerksbetrieben produziert. Manchmal ist aber auch ein Steinmetz hier.

Was sind deine momentanen Zukunftsprojekte?

Wie gesagt, die Berlinische Galerie. Dann habe ich einige Sachen bei der Helsinki Biennale. Es gibt eine Doppelausstellung in Südkorea und ein kleines Projekt in Niederösterreich. Und die Messen fangen auch wieder an. Man muss sich gerade echt neu sortieren.

Siège du Monde, 2021, Holz, Marmor, 83 x 46 cm, Unikat, Courtesy des Künstlers, Fotografie von Roman März

Parallelwelt (weiß/creme), 2008/2012, Kaiser-Idell-Lampen, zwei Spiegel 3 min 51, 83 x 45 x 45 cm, Unikat, Courtesy of the Artist, Photo: Roman März

Amás(s) Astair, 2021, Schiefer, Bronze, Marmor, 173,5 x 61 x 47,5 cm, Unikat, Courtesy des Künstlers; kamel mennour, Paris/ London, © Archiv kamel mennour

Courtesy of the artist, ©Maija Toivanen/HAM/Helsinki Biennial 2021

Interview: Kevin Hanscke

Fotos: Nora Heinisch