Andrea Grützner gehört zu einer Gruppe junger, aufstrebender Fotografinnen in Deutschland, die bereits kurz nach dem Studium international Anerkennung gefunden hat. Ihre Bilder stellen konzentrierte Bildausschnitte mit malerischen, abstrakten und surreal anmutenden Fragmenten dar, die sich durch leuchtende Farbigkeit auszeichnen. In ihrem Berliner Studio spricht sie mit uns über ihre erste Serie „Erbgericht“, die Bedeutung des Erinnerns im Medium Fotografie und ihre emotionalen Heimatgefühle von Rinderkraftbrühe mit Kartoffelbrei.

Andrea, wie kam eigentlich die Fotografie zu dir. Oder wie kamst du zur Fotografie?

Mein erstes wirkliches Nachdenken über Fotografie passierte an einem „Tag der offenen Tür“ in einem mathematischen Institut, irgendwann Anfang der 1990er-Jahre. Mein Vater hatte dort eine sehr frühe Version von Photoshop. Das war ein Publikumsmagnet, vor allem für uns Kinder, das eigene Gesicht plötzlich in ein Steinrelief zu verwandeln und stolz als Ausdruck mitzunehmen. Eine erste digitale Variante vom Kinderschminken. Danach habe ich häufig mit dem Programm gespielt und schließlich begriffen, dass man auch beim Fotografieren selbst schon viel spielen kann.

Die Ausstellungsreihe „gute aussichten – junge deutsche fotografie“ ist eine große Chance für junge Fotografie-Talente, direkt nach dem Studium Sichtbarkeit zu erlangen. Du warst 2014/15 mit „Erbgericht“ eine der Preisträgerinnen. Hat das seitdem deine Entwicklung beflügelt?

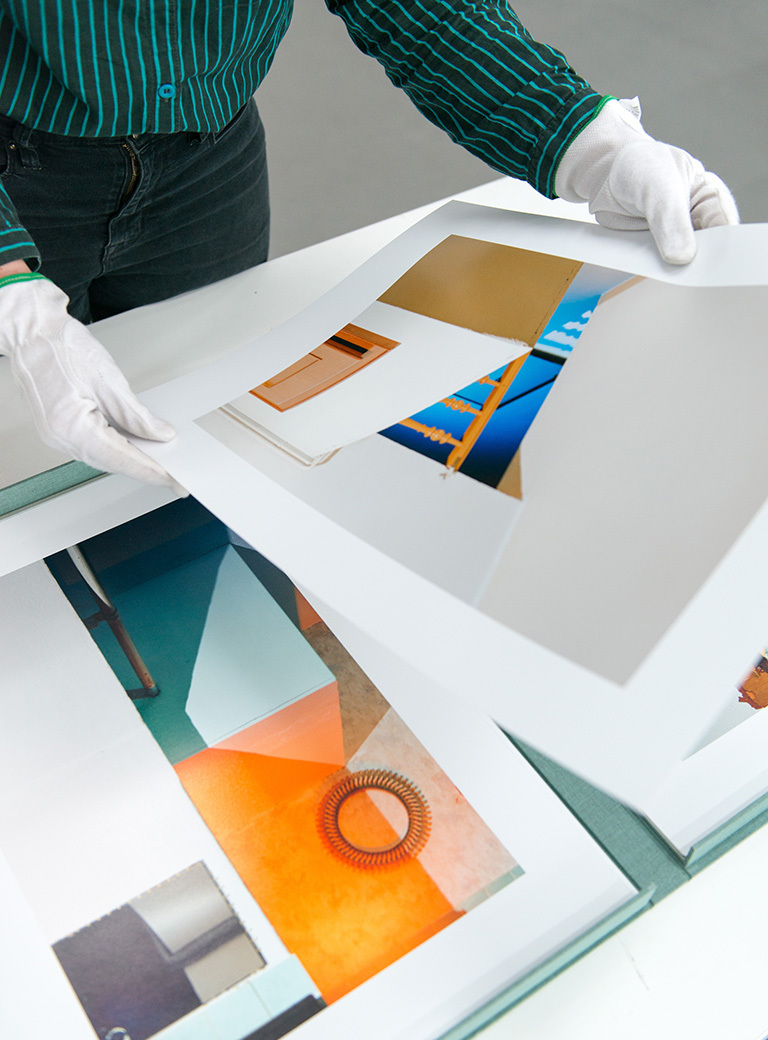

Die Ausstellungen von gute aussichten in renommierten Museen, unter anderem in den Hamburger Deichtorhallen oder im Marta Herford, werden von sehr vielen Menschen besucht, die ebenfalls Ausstellungsräume betreiben oder im weiten fotografischen und künstlerischen Berufsfeld arbeiten. Im Laufe der letzten zwei Jahre haben sich so tolle Einzelausstellungen für mich ergeben, wie beispielsweise im Kunstverein Lüneburg, im Projektraum Walzwerk Null in Düsseldorf und der Galerie Coucou in Kassel, und erst kürzlich in der Galerie Rundgaenger in Frankfurt. Es ist sehr schön, zu erfahren, dass Leute Vertrauen in deine Arbeit haben. Es ist auch unglaublich wertvoll, während der verschiedenen gute aussichten-Ausstellungen unterschiedliche Häuser, ihre Menschen und deren Arbeitsweise kennenzulernen und bereits kurz nach dem Studium eine Professionalisierung zu erfahren, die sonst sicher langsamer ablaufen würde. Da sind Dinge, wie Versicherungs- und Werklisten zu erstellen, stabile Transportkisten zu bauen, sich um eine gute Präsentation zu kümmern, Kontakte zu knüpfen, über die eigene Arbeit immer wieder zu sprechen und zu schreiben. Zusammen mit dem Netzwerk – auch zwischen den ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern – ist das ein Erfahrungsschatz, der bereichert und vieles leichter macht.

Bei den vielen fotografischen Talenten, die jedes Jahr die Kunstakademien absolvieren, muss es doch schwer sein, sich durchzusetzen und sich abzuheben? Wie findet man da seinen eigenen Stil?

Meine Arbeit Erbgericht ist damals aus meiner Obsession für dieses eine Gebäude entstanden. Dafür suchte ich zunächst einen entsprechenden visuellen Dialog. Das bedeutete für mich eine intensive, jahrelange Auseinandersetzung mit Theorie, Geschichte, anderen Kunstwerken, Bildern, meinen Professorinnen Katharina Bosse sowie Dr. Kirsten Wagner, den Menschen vor Ort und meinen Kommilitonen. Im fotografischen Prozess war es viel „Trial and Error“ und Experimentieren mit einigen Irrwegen. Sicherlich hat mein erstes Studium, Kommunikationsdesign in Konstanz, dazu beigetragen, mein grafisches Auge zu schulen. Ich setze mich mit unterschiedlichen Begriffen und Konzepten der Abstraktion auseinander. So können stilistisch und ästhetisch sehr verschiedene Arbeiten entstehen.

Man kann sagen, dass sich deine Arbeit an der Schnittstelle zwischen Fotografie, Collage und Grafik befindet. Dein Hauptmedium ist aber die Fotografie. Warum übt sie eine so starke Anziehungskraft auf dich aus?

Die Kamera zeichnet mit Licht auf, was da ist. Das fotografische Bild wie auch der Schatten sind dabei Indexe, die immer noch einen räumlichen sowie zeitlichen Bezug zum fotografierten Objekt und Subjekt haben. Ich kann die Kamera als Zauberstab benutzen: Durch eine kleine Bewegung zur Seite verschieben sich die Welt, die Aussagen und der Inhalt. Durch eine verkürzte oder extrem verlängerte Belichtungszeit hebt sich die kontinuierliche Zeit aus den Angeln, mit einer offenen Blende kann ich Dinge aus- und wieder einklammern. Die Fotografie ist ein komplexer Möglichkeitsraum mit dokumentarischen Grundeigenschaften. Sie ist ein Medium, mit dem man aufzeichnen, manipulieren, irritieren, schmeicheln, wundern und spielen kann. Und immer wieder wird mit ihrer Hilfe versucht, das Unsichtbare zu greifen und sichtbar zu machen.

Für die Serie „Erbgericht“ und „Tanztee“ bist du zurück in deine alte Heimat gegangen. Was ist für dich persönlich Heimat und wo findest du sie derzeit am ehesten?

Heimat ist da, wo Familie und Freunde sind. Heimat sind Begegnungen und bestimmte Momente, die an etwas erinnern. Heimat ist für mich Rinderkraftbrühe mit Kartoffelbrei bei Mama, die Marmeladensemmel bei Oma und auch Falafel mit meinem Freund in Berlin. Es gibt auch eine Art visuelle Heimat oder Dingheimat, das sind für mich unter anderem geflieste Fassaden in der Pfalz und der DDR-Rauhputz, die sächsische Schweiz und der Pfälzer Wald. Auch der Gasthof Erbgericht im sächsischen Polenz ruft Heimatgefühle hervor. In diesem feiern wir, seit ich mich erinnern kann, große Familienfeste. Heimat ist eine Konstruktion und Konfrontation aus Erinnertem mit der Gegenwart, ein besonderes, vertrautes Wohlgefühl für einen Moment, häufig gemischt mit Sentimentalität und Entfremdung.

Deine Fotografien zeigen Orte voll Erinnerung. Sind es eigentlich immer deine eigenen oder kollektive Erinnerungen an einen Ort oder an vergangene Zeiten?

Die Polenzer haben mir erzählt, dass in ihrem Erbgericht „alles passiert“ ist. Der Gasthof ist eine historisch gewachsene Material- und Raumcollage. Er wird seit fünf Generationen von einer Familie geführt, über fünf politische Systeme hinweg. Je nach Funktion wurde an- und umgebaut. Das Interieur hat sich in den Gesprächen mit den Erzählungen verwoben. Dennoch bleiben diese Erinnerungen für mich nur teilweise vorstellbar, sie färben die Wände abstrakt ein. Räume „erzählen“ nicht von sich aus, es sind unsere Projektionen, die sie schminken. Das Haus ist ein kultureller Ankerpunkt mit zahlreichen Geheimnissen. Im Dialog merke ich, dass mir Dinge vertraut erscheinen, vieles ist mir aber fremd. Diese Gefühle – und auch die Erinnerung an mein eigenes Kindheitserleben in diesem Haus – habe ich mit in meinen Arbeitsprozess genommen. Dem unbestimmbaren Zauber spüre ich mit meinem farbigen Licht nach, welches sich ins analoge Diafilmmaterial einschreibt, und öffne mit den Bildern „andere Räume“. Es ist eine Gratwanderung zwischen Abbild und Abstraktion, Vertrautem und Fremdem, Orientierung und Auflösung. Ich finde es sehr spannend, dass sich durch die leuchtend farbigen Schatten, die ja eigentlich nur in einem Blitzaugenblick die Architektur ummanteln und verstellen, irgendwie die reale Ortszeit aufzulösen scheint. Das Ergebnis ist fragmentarisch, wie Erinnerung, und eine neue Konstruktion.

Im Rahmen des Stipendiums „Koblenzer Stadtfotografen“, in dem die Serie „das Eck“ und die gleichnamige Publikation im Kerber Verlag entstanden sind, erschaffst du wieder ein Porträt eines Ortes. In diesem Fall ist es die Stadt Koblenz. Wie hast du dich der Stadt genähert?

Mir ist beim ersten Besuch aufgefallen, dass sich in Koblenz, eine der ältesten Städte Deutschlands, auf eine merkwürdige Weise Altes und Neues mischt. Die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und viele vernarbte Lücken wurden mit der regional typischen Nachkriegsarchitektur gefüllt. Diese prägt das Stadtbild, touristisch wird aber selbstverständlich nur das Alte – das Römische, das Preußische und die Rheinromantik – betont. Ich bin durch viele Ortsteile gelaufen und habe dabei eher intuitiv festgehalten, was ich interessant finde. Die Bilder habe ich in mehrere Skizzenbücher geklebt, dann bin ich an viele Stellen erneut mit der analogen Kamera zurückgekehrt. Es ist eine Herausforderung, sich in einem begrenzten Zeitraum von wenigen Monaten künstlerisch auf eine fremde Stadt einzulassen. Erst mit der Zeit lernt man Menschen kennen und findet Austausch über ihre Umgebung. Würde ich nun wieder nach Koblenz kommen, würde eine ganz andere Arbeit entstehen.

Deine konzentrierten Bildausschnitte zeigen malerische, abstrakte Fragmente, meistens in leuchtenden Farben. Sie haben aber wie im Fall von „das Eck“ nur noch wenig mit Stadtansichten zu tun, wie wir sie eigentlich wahrnehmen. Was transportieren diese Bilder aus deiner Sicht?

In Koblenz sind mir persönlich viele, leicht surreale Dinge aufgefallen, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. Das können unglaubliche Materialkombinationen sein, eine merkwürdige Wandmalerei oder ein seltsamer Eingang. Beim Fotografieren habe ich diese aus ihrer Umgebung herausgelöst. Einiges Merkwürdige ist eben auch erst durch dieses Herauslösen – von meiner gezielten Betrachtungsperspektive aus – entstanden. Nachdem ich mich entschieden hatte, mein Augenmerk eher auf Details der stadtbildprägenden Nachkriegsarchitektur zu legen, habe ich noch kontrastierend freigestellte Details älterer Gebäude hinzugefügt. Diese wirken mit ihrem schwarzen Hintergrund wie Artefakte im Museum, verlieren ihren Maßstab und ihren Bezug. Sie stehen für mich symbolisch dafür, welches museale Bild Koblenz in seiner touristischen Außenkommunikation wiedergibt. Das waren meine Ideen, die zu den Bildern geführt haben. Was die Betrachterinnen und Betrachter am Ende sehen und sehen wollen, woran sie denken, ist reine Spekulation und glücklicherweise ein durchaus offener Prozess mit vielen Möglichkeiten. Klar habe ich meine eigenen Gedanken und Emotionen zu einzelnen Bildern, aber ich möchte ja nicht, dass diese einfach so gelesen werden können.

Es fällt auf, dass in deinen Fotografien nie Menschen auftauchen. Hast du Angst vor zu viel Direktheit?

Die große Herausforderung bei Porträts ist die Balance oder auch das gezielte Entscheiden zwischen Direktheit und angemessener Distanz, Individualität und Universalem, Persönlichkeit der porträtierten Person und Bildform. Ein Mensch hat so viele Facetten, und das Foto ist somit immer Reduktion und zugleich Konzentration. Wann ist ein Porträt authentisch? Ich mache natürlich Fotos im Privaten, ich mag Menschen im Bild und suche noch nach meiner künstlerischen Herangehensweise an das Porträt. In meiner alten Heimat war es ein vorsichtiges, neugieriges Herantasten an die Umgebung meiner Familie, die sie umgebende Gesellschaft. Ich unterhalte mich viel und gerne, aber für mich war es zunächst stimmiger, mich über den vom Menschen geschaffenen Raum anzunähern. Das Haus wurde dabei zu meiner Muse. Die Menschen stecken in meinen Arbeiten mit ihren Spuren, ihren Handlungen, ihren produzierten Dingen. Und gleichzeitig verwandeln sich ihre Orte in etwas Neues im Bild.

Du scheinst Licht und Schatten sehr gezielt einzusetzen, zum Beispiel um scharfe Kanten zu zeichnen, was den konstruktivistischen Charakter deiner Bilder noch unterstreicht. Wie wichtig ist dir dieses Licht- und Schattenspiel?

Ohne Licht und Schatten wäre unsere gesamte visuelle Welt nicht vorstellbar und darstellbar. Auch gäbe es die Geschichte der Fotografie nicht. Ich bemerke immer wieder wunderschöne Lichtsituationen, die mich ergreifen und eine Art Erhabenheit in sich tragen. Nur leider gelingt es mir so gut wie nie, dieses Lichtgefühl ins Bild zu bannen. Wenn ich Fotografien, egal von wem, mit solchem Licht entdecke, freue ich mich immer sehr. Nur mit Worten beschreiben kann ich dieses Licht nicht. Das schönste Licht im Gasthof Erbgericht beispielsweise ist die spätsommerliche Abendsonne, die durch die alten Fenster der Garderobe fällt und Lichtschlieren auf dem Ornamentfußboden zeichnet. Aber genau jenes Licht wirkte in meinen Bildern plötzlich (n)ostalgisch, sentimental und kann so zu Bildklischees führen.

Hast du Vorbilder oder „Helden“, also Personen aus dem Bereich der Fotografie oder anderswoher, die du bewunderst oder die dich inspirieren?

Meine Gedanken werden durch viele unterschiedlichste Dinge angeregt. Für mich fühlt es sich seltsam an, hier jemanden herauszugreifen. Ich habe bestimmte Fragen und finde Antworten in zahlreichen Arbeiten, unterschiedlichsten Herangehensweisen und Gesprächen.

Was steht für dich Spannendes in diesem Jahr auf dem Programm?

Zunächst werde ich im Mai an der Photo London teilnehmen. Und im Juni wird es eine Ausstellung im Center for Contemporary Photography in Melbourne in Australien geben. Ich werde dieses Jahr also recht viel unterwegs sein.

Interview: Julia Rosenbaum

Fotos: Michael Danner