Er fotografiert mächtige Frauen, reflektiert in seinen Arbeiten deutsche Mythen und setzt sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinander. Andreas Mühe zählt zu den bekanntesten (Foto-)Künstlern in Deutschland. In seinen doppeldeutigen Arbeiten befasst er sich mit soziologischen, historischen und politischen Themen, die er in besonderen Umgebungen aufwendig mit Lichtkontrasten inszeniert. Sein Werk ist geprägt von den Brüchen der deutschen Geschichte, fotografischen Experimenten und seiner DDR-Sozialisierung.

Andreas, waren Kunst und Fotografie schon in deiner Kindheit und Jugend wichtig für dich?

Da unterscheide ich drei Phasen: Als Kinder wurden mein Bruder und ich einfach mitgenommen zu Museumsbesuchen und in Ausstellungen, ohne dass wir entscheiden konnten, ob wir das sehen möchten oder nicht. Ein paar Jahre später wollten wir diesen permanenten Aktivitäten entgehen, indem wir versuchten, zu Hause, draußen oder bei Freunden bleiben zu dürfen. Ein großer Einschnitt war in den 90er Jahren ein Besuch der Sammlung Ludwig in Köln mit unserem Vater. Die dort ausgestellte amerikanische Popkultur, besonders die Arbeiten von Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein und Keith Haring öffneten mir einen neuen Horizont. Die Vorliebe für zeitgenössische Kunst und für die mir angenehme Störung von Sehgewohnheiten ist geblieben. Im Theater bevorzugte ich lange Zeit das Narrativ; mir war das Deutsche Theater in Berlin näher als die Volksbühne in den Anfängen von Frank Castorf. Während der Lehre bekam ich von zu Hause meine erste fotografische Ausrüstung. Zwei Assistenzen, zuerst bei Ali Kepenek und dann bei Anatol Kotte, prägten mich.

Wie bist du zur Fotografie gekommen?

Ich habe ein vierzehntägiges Berufspraktikum während meiner Schulzeit bei PPS in Berlin absolviert, einem Fotofachlabor, das 1971 in Hamburg von F. C. Gundlach gegründet worden war und in den 90er Jahren eine Dependance in Ost-Berlin eröffnete. Die Geschäftsführung in Berlin lag in den Händen von Robert Jarmatz, der später Pixelgrain gründete, ebenfalls ein Fotofachlabor, in dem ich eine Lehre abschloss und mit dem ich bis heute zusammen arbeite. PPS arbeitete für professionelle Fotografen und stellte in den Geschäftsräumen auch aus. Ganz im Sinne seines Gründers F. C. Gundlach, der sowohl Fotograf als auch Sammler und Anreger war.

Wie entwickelst du deine Themen oder wie kommen die Themen zu dir?

In meinen Anfängerjahren habe ich Menschen für Magazine fotografiert, also Auftragsarbeiten für Zeitungen und Zeitschriften ausgeführt. Über Anfragen, deren Inhalt sich andere Menschen ausgedacht hatten, kamen die Themen zu mir. Dann gab es eine Zwischenphase, wo ich bereits wegen der Art und Weise, wie ich meinen eigenen Stil zu entwickeln begann, angefragt wurde für Porträts, die mir eine Mitsprache bei der Wahl des Ortes und der Perspektive einräumten oder diese sogar wünschten. Über diese Zwischenschritte begann ich meine eigenen Themen zu beackern. Der Umstand, aus dem Osten zu kommen und in den Westen zu schauen, bestimmt schon die Themenwahl. Zu Beginn setzte ich mich mit Friedrich Engels Studie Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats von vor fast 150 Jahren auseinander. Ich halte die Familie noch immer für die Keimzelle des Staates und der Gesellschaft, obwohl sie sich in Auflösung befindet; und die Folgen des Nationalsozialismus in Deutschland seit seiner Teilung und erneuten Zusammenführung verstehe ich als eine bisher unheilbar klaffende Wunde des Kalten Krieges. Die Existenz des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West machte uns zu Zuschauern der Weltbühne, die ganz sinnlos ihr eigenes Stück zu spielen versuchten.

Da sind noch viele Themen auf der Halde deutscher Geschichte.

Was war die erste prägende Ausstellung für dich selbst?

Da kehre ich noch einmal zum Kölner Dom und der Sammlung Ludwig zurück. Die Nähe von Pop-Art und Alltagskultur faszinierte mich. Die Entdeckung des Westens über eine Nachlese der zeitgenössischen amerikanischen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war mein Zugang für erste eigene Arbeiten. Die jungen, teilweise nur temporären Modelabel oder die Band aus dem Freundeskreis brauchten ein Cover oder eine abgefahrene Location für ihre Präsentation; da arbeitete man mit, entwarf, verwarf, gestaltete. Freundschaften wurden vielfältig genutzt, und der umtriebige Alltag und die neue Alltagskultur einer Stadt, die sich mit Windeseile neu erfand, bestimmten Leben und Arbeit. Anfang der 90er Jahre lebten wir für kurze Zeit in Hamburg. Eine Stadt, die damals noch tonangebend war, und dann merkte man, wie Berlin aufholte. Vielleicht will ich damit nur sagen, dass weniger die Ausstellungen, sondern mehr die bewegten Zeiten mich geprägt haben.

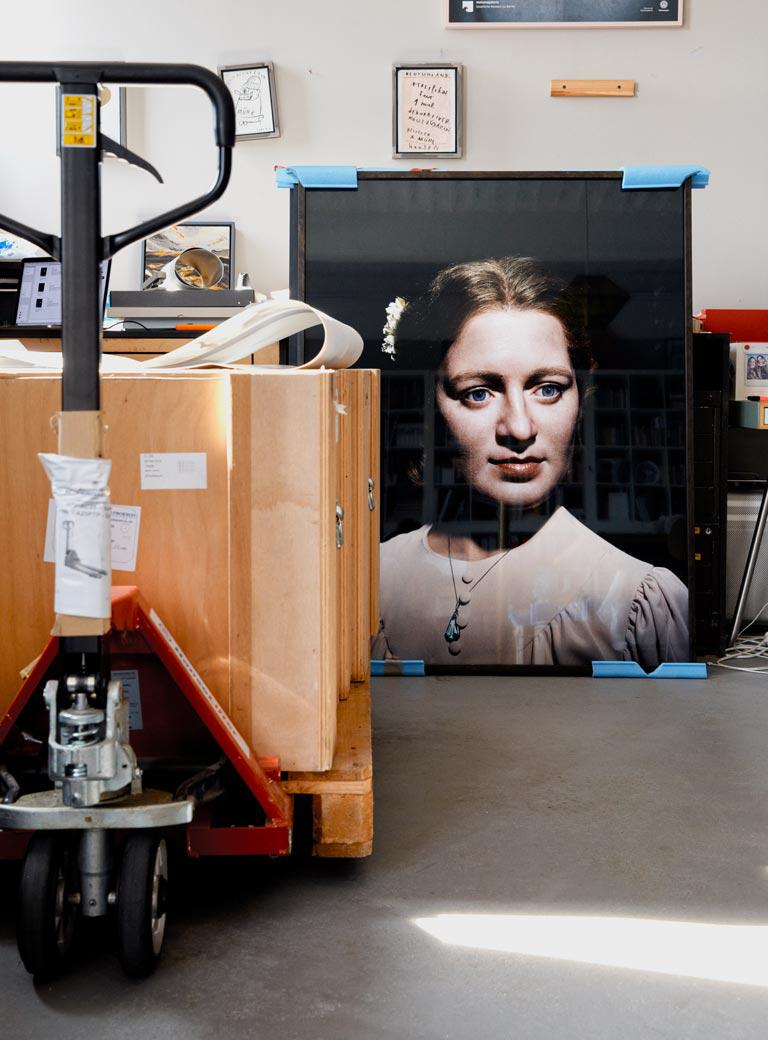

RAFNSU, 2023, Credit: Andreas Mühe, VG Bild-Kunst, Bonn, 2023

In vielen deiner Werke, wie zum Beispiel Obersalzberg, spielen nationale Mythen und die dunklen Seite der deutschen Geschichte eine Rolle. Wie näherst du dich solchen Themen?

Seit früher Jugend fühle ich mich auf Snow-, Skate- und Surfboard sowie auf Skiern zu Hause. Der Wintersport brachte mich in die Gegend von Berchtesgaden. Die Schönheit der Landschaft rund um den Watzmann beeindruckte mich, und damit ging einher, dass so viel Erhabenheit nicht nur von Caspar David Friedrich gemalt, sondern von den Nationalsozialisten bereits okkupiert und besudelt worden war. Das ließ mich nicht mehr los, denn natürlich hatte auch schon Friedrich „einen reflektierten Blick in die Geschichte und deren Transformation für den gegenwärtigen Betrachter“, wie es Stefan Trinks in seiner Rezension der Ausstellung Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik in Schweinfurt beschrieben hat. Auf der Suche nach surftauglichen europäischen Stränden landet man nicht allein am Atlantik, sondern mitten im Atlantikwall, bis heute zugebaut von Bunkern. Egal ob man in Klitmøller oder Cap Ferret surft; deutsche Geschichte fasst überall zu. Surfen und Bunker besichtigen wurde ebenfalls zur Manie bei mir und schlug sich nieder in einem bisher noch nicht ausgestellten Projekt.

Deine Motive sind perfekt inszeniert und doch ist letztlich nicht das zu sehen, was auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ich denke da an deine Reihe A. M. – Eine Deutschlandreise mit deiner Mutter als Merkel-Double. Wie ist die Idee dafür entstanden?

In der Vergangenheit habe ich Politikerinnen und Politiker fotografiert. Die Aufnahmen von Frau Merkel gaben mir den Stempel „Kanzlerfotograf“. Ich hatte mich mit der nationalsozialistischen Bildpolitik und Heinrich Hoffmann beschäftigt, die Posen, die seine Politprominenz einnimmt, analysiert und nachgestellt, also scheinbar gedoubelt. Wie schaffe ich es, selbst zur Doublette zu werden, um auf diese Weise meine Arbeit zu hinterfragen. So lautete mein an mich selbst gerichteter Auftrag.

Wie hast du das dann umgesetzt?

Ich schickte eine fiktive Kanzlerin in einem echten Auto, das aber für die Aufnahmen zu eng war, durch Deutschland, um an exemplarischen Orten (für mich wichtig, für die deutsche Geschichte bedeutsam und/oder für die Mythenbildung) aus dem Auto auf deutsche Umstände zu schauen. Auf der Zugspitze schaut sie, was für ein Wunder, aus dem Auto und steigt aus. Sie schaut auf den Originaldrehort von Heimat von Edgar Reitz, das fiktive Schabbach, die Schmiede der Familie Henninger in Gehlweiler im Hunsrück und im Gegenzug nach Golzow, Austragungsort einer filmischen Langzeitstudie Die Kinder von Golzow von Barbara und Winfried Junge, zweimal Heimat: West und Ost, um nur zwei Beispiele herauszugreifen. Aber auch Chemnitz taucht hier bereits auf, meine Geburtsstadt, und Stammheim, Heimat der Justizvollzugsanstalt Stuttgart. Am 27. August 2013, kurze Zeit nach der Fertigstellung, wird für wenige Tage in der alten Mädchenschule in Berlin-Mitte die Serie präsentiert. Zur Ausstellungseröffnung muss die Pressestelle des Bundeskanzleramtes die Mitwirkung der Kanzlerin an dieser Serie dementieren. Alle gehen davon aus, dass ich die amtierende Bundeskanzlerin auf einer Rundreise begleitet durfte. Auftrag erfüllt.

Wie sieht ein typischer Tag im Atelier für dich aus?

Untypisch. Ich bin darüber erschrocken, wie selten es geworden ist, dass ich auf den Auslöser drücke.

Ist Fotografie ein Medium gegen die Vergänglichkeit?

Ja. Wenn man es schafft, ein „Antlitz der Zeit“ einzufangen. Diesen Titel gab August Sander einer Sammlung von 60 Aufnahmen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Im Vorwort „Von Gesichtern, Bildern und ihrer Wahrheit“ beschreibt Alfred Döblin, wie sich die Lesbarkeit gesellschaftlicher Veränderungen durch die Gewalt der menschlichen Gesellschaft in die Porträts eingeschrieben hat. In der „Gleichmachung“, dem „Verwischen persönlicher und privater Unterschiede“, dem „Zurücktreten solcher Unterschiede“ sieht er die Allgemeingültigkeit, das Universelle dieser Porträts.

Du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Fotografie für dich etwas wie Bildhauerei sei. Wie meinst du das?

Das Licht spielt ab und an die Hauptrolle in meiner Vorbereitung. Der Einsatz von künstlichem Licht auch bei Außenaufnahmen verstärkt den Ort, die Zeit und manchmal auch das Geschehen oder seinen Stillstand. In der Bildhauerei sind Licht, Schatten, Reflexion des Materials ebenso wesentliche Komponenten für die Wirkung. Auch das Thema „Macht“ ist ein ganz entscheidendes für mich.

Das Thema Macht prägt auch deine Serie Schreibtische.

Was kann ein Raum in Abwesenheit von dem Menschen, der hier gearbeitet, gelebt, Gespräche geführt, vielleicht auch mal gefeiert hat, erzählen? Schreibtische sind Orte für Entscheidungen, hier werden Urteile gefällt, Aufschübe gewährt, Gesetze erfochten oder gebrochen. Sie sind die Wohnungen der Macht. Sind deren Bewohner anwesend, werden diese schnell zu ihren eigenen Darstellern. Der leere Schreibtisch symbolisiert Macht. Der Mächtige am Schreibtisch mutiert schnell zum inszenierten Kinderfoto, wie zum Beispiel mit der Schultüte am Tage der Einschulung oder noch viel früher bei einem Fotografen im Atelier, wo man sich den Hintergrund und das Interieur im Vordergrund aussuchen konnte. Drei Tage im Kanzlerbungalow in Bonn zu verbringen, der in seiner klaren Architektur und der modernen Grundausstattung Ludwig Erhards Vision von der Zukunft der Bundesrepublik lebendig verdeutlicht, war ein Spagat zwischen der Vision des Erbauers und dem Recht seiner wechselnden Bewohner auf Behaglichkeit und vielleicht ein bisschen Seidentapete. Für mich ein Beispiel dafür, wie Macht angesichts der Badezimmerfliesen und der Teeküche schrumpft.

Welche Rolle spielt die Verbindung von Mensch und Natur in deinem Werk?

Der Gang aufs Land ist schon bei Hölderlin in seiner Aufforderung „Komm! ins Offene, Freund!“ durchsetzt von der „bleiernen Zeit“. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es (außer im Paradies) eine Einheit von Mensch und Natur jemals gab. Wir leben im Anthropozän und verspielen die Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten. Der Betrachter dieser atemberaubenden Schönheit der Natur, die uns zum Niederknien, Verweilen und Schweigen bringt, wird beobachtet und steht unter Kontrolle. Was er denkt oder fühlt, spiegelt nie die Natur, sondern diese stößt ihn auf sein Leid, seine Schuld und seine Vergänglichkeit. Ich vermeide das malerische Trümmerfeld einer künstlichen Ruine; mir reicht der Mensch in der Landschaft: zwischen Missbrauch (pinkelnde Nazis am Obersalzberg), Rast auf der Flucht und der Verwandlung der Natur des Menschen zu Biorobotern zum „Säubern“ von atomarem Müll. In meiner eigenen Verzweiflung habe ich mich auch schon protzig und nackt in die Nähe des Kreidefelsens auf Rügen gestellt, eine Landschaft, die Caspar David Friedrich gehört.

Wie prägt das Aufwachsen in der DDR dein Werk?

Ich wurde in Karl-Marx-Stadt in der DDR geboren. Es gibt das Land nicht mehr und es gibt keine Stadt mit diesem Namen mehr. Aber es gibt die Stadt Chemnitz noch. Sollte man daraus den Schluss ziehen, dass es auch das Land noch gibt? Im Geburtsort meiner Mutter in der Uckermark hieß die winzigste Straße des Ortes, mit einem Knick, nach Karl Marx. Jetzt heißt sie „Stiller Winkel“. Dirk Oschmann hat mit seinem jüngst erschienenen Buch Der Osten: eine westdeutsche Erfindung den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit der Gründung zweier deutscher Staaten und dem Einsetzen des Kalten Krieges übt der Westen sich in der Nichtanerkennung des Ostens. Aus seiner Sicht gibt es den Osten gar nicht. Der Osten bleibt Niemandsland auch nach dem vorübergehenden Ende des Kalten Krieges. Ich bin aufgewachsen in der Nischenkultur des Ostens: Wenn die DDR sich absolut abschottet und verbarrikadiert, entscheiden sich ihre Bürger bewusst für die Nische, die offenherzig gelebt und geduldet wurde. Das war gelebte Dialektik, also Negation der Negation. Ich hoffe immer noch, dass etwas von dieser Art, zu denken, auf mich gekommen ist.

Kanzlerbungalow, 2021, Credit: Andreas Mühe, VG Bild-Kunst, Bonn, 2023

Kanzlerbungalow, 2021, Credit: Andreas Mühe, VG Bild-Kunst, Bonn, 2023

Welche Themen und Projekte bewegen dich im Moment?

Momentan stark Die Bunker vom Atlantikwall bewegen sich auf mich zu – eine größere Arbeit, die noch auf den richtigen Ausstellungsort warten kann. Die Wismut ist eine andere aktuelle Arbeit. 2025 ist Chemnitz Kulturhauptstadt. Die Wismut ist ein schweres Erbe für die Stadt und die Region. Bereits zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren sowjetische Geologen auf deutschem Territorium unterwegs, um nach möglichen abbaubaren Bodenschätzen zu suchen. In den alten Bergstollen der Region um Chemnitz fand man Uran. Jahrzehnte wurde Uran hier abgebaut und für die sowjetische Produktion von Kernwaffen und für die Herstellung von Plutonium in Kernreaktoren genutzt. Wismut ist ein chemisches Element und der Name diente zur Tarnung und Verharmlosung des Uranabbaus. Die Bioroboter von Tschernobyl, Menschen, die nach dem Reaktorunglück versuchten die atomare Katastrophe einzudämmen, starben am Uran der Wismut. Die Bergleute der Wismut wurden auch krank. Die Wismut als Unternehmen arbeitete wie ein eigener Staat im Staate DDR. Trotzdem gab es eine große Identifikation der Menschen im Erzgebirge mit ihrer Tätigkeit. Seit 1991 ist das Bundesunternehmen Wismut GmbH mit der Sanierung der radioaktiv kontaminierten Wismut-Altlasten beauftragt.

Im Mai 2023 eröffnete deine Ausstellung Brüder und Schwestern in Frankfurt am Main anlässlich des 175. Jahrestages der Paulskirchenversammlung. Welche Geschichte hast du in dieser Schau erzählt?

Ich gehe in die Vergangenheit der Familie mütterlicherseits zurück, an das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Mord an meinen Urgroßeltern im April 1945 und verbinde diesen Mord mit weiteren Mördern. Anhand zweier Terroristengruppen – der RAF und des NSU – stellt sich die Frage nach einer spezifisch deutschen Ausprägung des Terrorismus. Sind sie aufgrund der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit politische Überzeugungstäter und/oder Mörder. Was darf und muss Demokratie aushalten?

Ausstellungsansicht Stories of Conflict, Städel Museum, 2022, Photo: Norbert Miguletz

Ausstellungsansicht Stories of Conflict, Städel Museum, 2022, Photo: Norbert Miguletz

Ist deine Kunst immer auch politisch?

Mich interessiert bei einer Medaille, auf beide Seiten zu schauen und, wenn es möglich ist, einen Weg zu finden, diese zwei Seiten der Medaille in ein Bild zu packen. Subversive Praktiken sind für mich ein Mittel, in einem Bild mehr Informationen und Irritationen unterzubringen, als es normalerweise möglich ist. Mitunter baue ich Vexierbilder, die nicht sofort entschlüsselbar sind. Das etwas so ist oder so scheint, wie es eigentlich gar nicht möglich sein kann, liegt manchmal im Detail oder im Arrangement selbst. Auch der Einsatz von Licht kann dabei unterstützen. Angeblich lernt man Subversion in Diktaturen, also von der Politik. So gesehen ist das, was ich mache, politisch.

Interview: Kevin Hanschke

Fotos: Patrick Desbrosses