Gestoßen, gerutscht, geworfen, gewickelt, gerollt – in Christoph Webers Händen findet Beton, der banale Werkstoff schlechthin, immer wieder neue überraschende Formen. Seine Objekte bewegen sich wie selbstverständlich zwischen der Brutalität und unverhofften Poesie des Materials. Beim Interview in seinem weitläufigen Studio in Wien Favoriten erzählt der Künstler, wo er die Widersprüchlichkeiten des Betons aufspürt und wie er über ihn hinaus arbeitet.

Christoph, deine Kunst hat etwas Erdverbundenes an sich. Kann man das so sagen?

Eine gewisse Erdung hat sie auf jeden Fall. Und das Gewicht, also der Zug zur Erde spielt natürlich eine Rolle. Vor allem geht es mir aber um den Kontrast zur Fragilität des Materials. Ich suche nach Widersprüchen. Deswegen verwende ich gerne Beton. Denn, wie es auch Adrian Forty so schön beschreibt, Beton ist ein Material, das sich ständig der Klassifizierung entzieht.

Beton ist sprichwörtlich charakterisiert durch seine Robustheit. Was für eine andere Seite willst du da zeigen?

Beton steht zwar für Robustheit, ist aber gleichzeitig auch sehr spröde. Ich will gegen die graue, dumpfe Übermacht, die Beton darstellt, ankämpfen. Dazu breche ich ihn und versuche ihn zu dominieren. Oder ich manipuliere ihn im frischen, noch ganz weichen, ton-ähnlichen Zustand. Oder ich verarbeite ihn gleich so dünn, dass die Fragilität im Vordergrund steht. So muss ich Beton nicht erst brechen, um durch einen Kontrast räumliche Spannung herzustellen.

Das klingt so, als ob Beton durch seine sprichwörtliche Festigkeit für dich zu einem Sinnbild für die menschliche Selbstüberschätzung wird und für unseren Drang, Absolutes zu schaffen.

Genau! Beton ist ja auch eines der Materialien, die das Anthropozän markieren. Aus geologischer Sicht ist jetzt schon klar, dass Beton – neben vielleicht der Atomenergie – das Zeichen unserer Zeit ist und wie ein neuartiger Stein zurückbleiben wird. Wir produzieren wahnsinnig viel Beton: jährlich 27 Milliarden Tonnen. Nach Wasser ist Beton das zweitmeist genutzte Material der Welt. Jan Zalasiewicz ist ein namhafter Geologe, der sich diesem spannenden Thema widmet.

Um vom ökologischen Impact von Beton zum künstlerischen zu kommen: Als Bildhauer misst man sich ja an Leuten, die mit Marmor arbeiten, dem großen Stein, den uns die Natur gegeben hat. Ist Beton der Marmor der Menschen?

Ganz im Gegenteil – Beton ist für mich eher ein Antimarmor. Marmor war immer schon das Material für die Bildhauerei. Beton ist eigentlich keine moderne Entsprechung davon. Manche meiner Arbeiten, die glänzend oder fragil sind, kokettieren zwar mit der Ästhetik des Marmors, eigentlich ging es mir aber zunächst darum, Beton als Material des Modernismus zu kritisieren und darüber hinaus seine Bedeutung in der heutigen Zeit zu hinterfragen. Ziel ist eine grundlegende Untersuchung, um die Agency dieses Materials herauszufiltern.

Weißt du noch, wie du begonnen hast, dich mit Beton auseinanderzusetzen und ihn als Material durchzudeklinieren?

Auslöser war meine Beschäftigung mit der geopolitischen Krise des Nahostkonflikts. Meine ersten Betonbrecharbeiten nehmen daher quasi Rache an diesem Material, das so sehr für die Übermacht des Westens steht. Der Wunsch, eine Industriegesellschaft zu bekämpfen, die sich mit massiven Barrieren abschottet, war mein Trigger dafür, Beton zu zerstören. Das hat mich zu einer Art Sezierung des Materials geführt, die auch das Weiche am Beton gezeigt hat. Wenn man einmal begonnen hat, mit Beton zu arbeiten, kommt man nämlich drauf, wie unglaublich fragil er sein kann. So habe ich mir über mehrere Jahre ein Vokabular erarbeitet, in dem immer wieder andere Aspekte des ganzen bio-geo-chemischen Zyklus in den Vordergrund treten.

Zu welchen Interaktionen mit dem Material hat dich das geführt?

Momentan ist es etwa das Verhältnis von Stein zu Beton, das ich gemeinsam mit Nikolaus Eckhard in einem Projekt in Israel bearbeite. Aber das ganze Natur-Kultur-Kontinuum – Rosi Braidotti spricht in ihrem Buch The Posthuman darüber – ist für mich wahnsinnig spannend. Was ist natürlich und was ist künstlich an dem Material? Beton besteht zu 99 % aus natürlichen Materialien, ist aber trotzdem in höchstem Maße künstlich, nicht zuletzt weil die Ressourcengewinnung oftmals rücksichtslos und aufgrund der Mengen nicht nachhaltig erfolgt. Das ist eine große Diskussion, die mich zunehmend beschäftigt. Was mich zusätzlich dazu immer schon fasziniert hat, ist der Unterschied zwischen äußerer Anmutung und Innenleben. Das ist ein weiterer Grund, warum ich aus psychoanalytischer Neugier immer wieder gerne Beton aufgebrochen habe, um zu sehen, was da eigentlich drinnen ist. Aber sobald ich ihn aufbreche, ist das Innen schon wieder zu einem neuen Außen geworden! Verschiedene Aspekte dieser Auseinandersetzung habe ich zum Beispiel auch versucht in der Edition für die Collectors Agenda mit einer simplen Geste abzubilden.

Ist es das Ziel, gerade in deinen prozesshafteren Arbeiten, dem Beton einen eigenen Ausdruck jenseits der üblichen Wahrnehmung zu geben?

Die harte Form, in die Beton hineingezwängt wird, wegzulassen, ist ein starker Wunsch gewesen. Was passiert, wenn er losgelassen wird? Üblicherweise ist Beton versteinerte menschliche Handlung. Der ganze Modernismus ist am Reißbrett entstanden und wurde dann in Beton gegossen. Dagegen stelle ich Arbeiten wie Beton (gerollt), wo das Material sich seine Form bis zu einem gewissen Grad selbst sucht.

Das klingt jetzt so, als ginge das alles von allein. Dabei stellt das Arbeiten mit Beton doch eine große logistische Herausforderung dar. Ist ein gewisser täglicher Kampf der Preis, den du für großformatige, oft tonnenschwere Betonobjekte zahlen musst?

Durchaus. Aber das Gewicht zu bewegen benötigt auch eine erhöhte Konzentration, die extrem gut ist. Beton erfordert ein sehr bewusstes Arbeiten. Es kann auch sehr befriedigend sein, ein Stück einfach von A nach B zu verschieben oder umzudrehen. Das bildhauerische Arbeiten wird so tatsächlich zu einer erfüllenden Tätigkeit. Aber natürlich ist es immer wieder doch ein Kampf – auch, obwohl ich inzwischen einen Gabelstapler habe.

Wie sieht das Anfertigen eines deiner Objekte im Studio denn nun konkret aus?

Zuerst überlege ich, was für eine Mischung ungefähr nötig ist. Wie schnell soll der Beton aushärten? Will ich den Guss noch im frischen Zustand manipulieren? Dann geht’s in die Holzwerkstatt: Dort baue ich eine Schalung, die ich, während der Guss noch weich ist, zerlegen können muss. Das Angenehme an der Arbeit mit frischen Betongüssen ist, dass es relativ schnell geht und man nicht wahnsinnig präzise sein muss. So kann es eben sein, dass in der Früh die Idee zu einer Arbeit entsteht und diese dann am Abend noch fertig wird. Ein paar Jahre lang hat es mir großen Spaß gemacht, sehr schnell zu arbeiten: Form bauen, bespannen, Mischung rein und nach einer Stunde schon wieder manipulieren. Inzwischen mache ich manchmal schnelle Arbeiten, manchmal langsame und manchmal auch Arbeiten ganz ohne Beton oder solche, die nur am Rande damit zu tun haben.

Bei dreidimensionalen Objekten – und deine Skulpturen sind ja mitunter durchaus groß – spielt der Kontext immer eine bedeutende Rolle. Wie muss die Umgebung beschaffen sein, dass sich deine Arbeit bestmöglich erschließt?

Meistens ist es so, dass der Ort schon existiert, an dem ich arbeiten soll oder darf. Dementsprechend entwickle ich dann mehr oder weniger spontan Arbeiten, die auf diesen Ort reagieren. So gesehen, ist der Galerieraum etwas, womit ich gelernt habe umzugehen und wo ich mich gut entfalten kann. Das heißt aber nicht, dass es deshalb gleich ein White Cube sein muss. Manche Arbeiten sind formal so stark, dass sie auch in einem dominanten Raum wirken können, letztlich ist der White Cube aber doch das Beste, um sich auf die Wahrnehmung einer Arbeit zu konzentrieren.

Wenn jemand also in unseren hypothetischen White Cube tritt, wo eine deiner Arbeiten ausgestellt ist, welche Wirkung würdest du dir erhoffen, die bei dieser Person ausgelöst wird?

Im Idealfall soll die Spannung zwischen Fragilität und Gewicht sowie Massivität – um nicht zu sagen Brutalität – im Raum spürbar sein. Ganz oft entsteht so eine Schwingung im Raum, die ihre Kraft aus dieser Widersprüchlichkeit schöpft. Dadurch bekommen meine Arbeiten ihre Präsenz im Raum. Diese Präsenz ist der erste Kontaktpunkt zu meiner Arbeit und legt für mich wichtige Bedeutungsebenen frei – politische, geschichtliche, ökologische und materialimmanent symbolische.

War es für dich eigentlich immer schon klar, dass du Künstler werden willst? Woraus hat sich dieser Wunsch entwickelt?

Das war bei mir eine Kombination aus Fotografie, mit der ich mich schon als Kind beschäftigt habe, und Literatur. Thomas Bernhard war ein starker Einfluss, der mich dann auch von der Fotografie weggebracht hat. Man möchte meinen, ich hätte Filme machen müssen aus der Kombination von Fotografie und Literatur, aber es kam dann anders. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo ich mit Fotografie begonnen hatte, kam ich schließlich in eine Klasse für bildende Kunst. Dort hat sich meine Arbeit in Richtung Installation und Objekt entwickelt. Meine Abschlussarbeit schrieb ich dann schon über die Ent- und Rematerialisierung der konzeptuellen Kunst.

Untitled (Gegenstück), 2018-2020, Beton, 2 Teile, gesamt 130 x 135 x 90 cm, Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Studioansicht, Foto: Christoph Weber

Als jemand, der aus Wien stammt, zum Studieren ins Ausland gegangen ist und dann letztendlich wieder zurückgekommen ist: Was zeichnet die Stadt als Ort zum Kunstmachen aus?

Es war eine relativ pragmatische Entscheidung, aus Leipzig nicht etwa nach Berlin, sondern zurück nach Wien zu kommen. In der Heimatstadt war es viel einfacher für mich, einen gut bezahlten Job zu finden. Und dabei ist es dann eben geblieben. Meine erste Galerie war zwar weder in Österreich noch in Deutschland, sondern Jocelyn Wolff in Paris, aber Wien ist optimal zum Produzieren – besonders für Leute, die schon lange hier sind und die irgendwo doch noch ein günstiges Atelier gefunden haben. Die Größe der Stadt ist ideal. Du kriegst alles, aber brauchst nicht ewig, um es zu bekommen. Und mittlerweile gibt es ja auch eine ganz lebendige Szene. Vor 20 Jahren war Wien eher noch auf hohem Niveau provinziell mit vielleicht zwei Offspaces und den zehn etablierten Galerien.

Gibt es in deinem Umfeld Künstler und Künstlerinnen, denen du dich zugehörig fühlst und deren Arbeit du schätzt?

Ich finde es tatsächlich sehr schön, mit den Kolleginnen und Kollegen meiner Generation in Wien gemeinsam zu wachsen. Gleich hier ums Eck zum Beispiel hat neuerdings Andreas Fogarasi, mit dem ich gut befreundet bin, sein Atelier. Dann wären da noch Judith Fegerl, Andreas Duscha oder Christian Kosmas Mayer. Auch Sonia Leimer, die wie ich bei der Galerie nächst St. Stephan vertreten ist. Um den Kreis etwas internationaler zu machen: Ján Mančuška, der leider schon verstorben ist, mit dem ich auf einer Residency war und mich mit ihm intensiv über das Thema Konzept versus Materialität ausgetauscht habe. Aus meiner Zeit in Leipzig sind da noch die Filmemacher Clemens von Wedemeyer und Maya Schweizer.

Zum Abschluss: Woran arbeitest du denn momentan?

Es sind mehrere unterschiedliche Projekte. Ich war gerade via Zoom in Israel. Dort habe ich das Artistic-Research-Projekt mit Nikolaus Eckhard, das ich schon kurz erwähnt hatte. Dabei inspirieren mich der biblische Stein und das Zitat von Alona Nitzan-Shiftan „Israel is a nation of stone but a state of cement.“ In einem anderen Forschungsprojekt geht es um Greenwashing und die Vermarktung von Beton als umweltfreundlichen Baustoff. Ergebnisse davon werden im MAK bei der Vienna Biennale for Change zu sehen sein. Außerdem steht 2021 ein Projekt für den Skulpturenpark in Graz an und in Linz ein Wettbewerb für eine Gedenkstätte für die seit 2015 auf der Flucht verstorbenen Menschen. Das ist die unmittelbare Arbeit – Herausfordungen! –, auf die ich mich schon sehr freue. Und vor Kurzem hat das Centre Pompidou die Arbeit Crack Stop Motion angekauft, zu der ich gerade noch eine fotografische Erweiterung entwickle.

Du hast jedenfalls das Gefühl, dass im Beton noch genug Material für viele weitere Jahre steckt, oder?

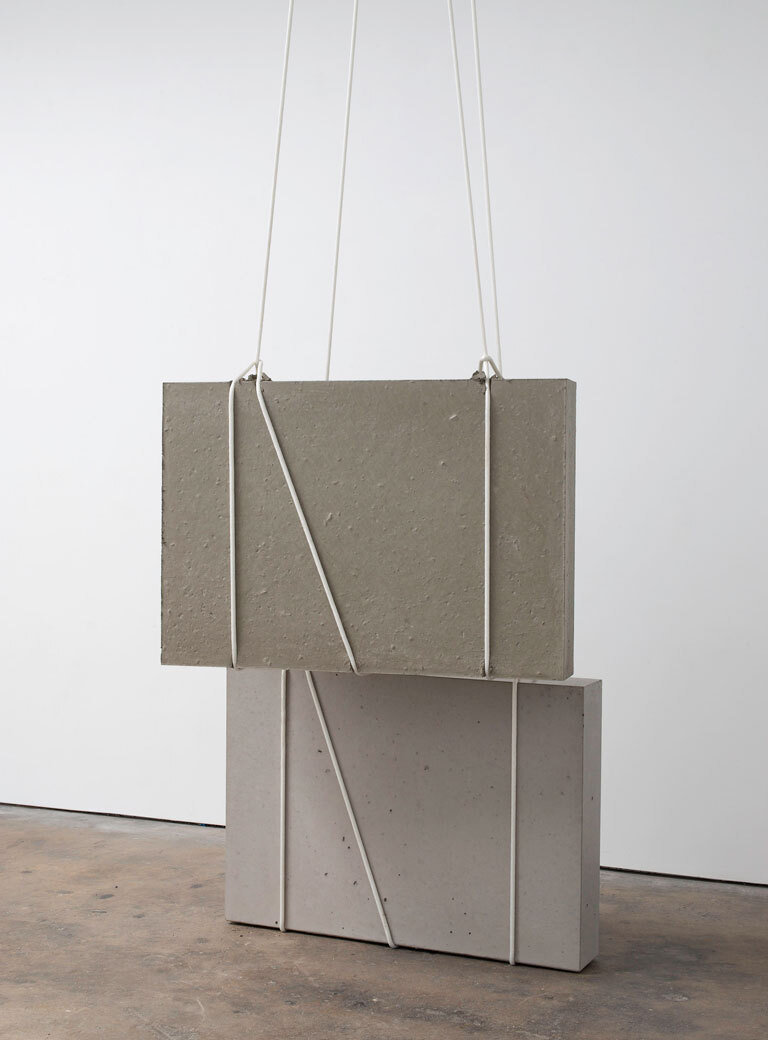

Meine Untersuchung ist inzwischen reifer und zieht größere Kreise. Aus dieser umfangreichen Forschung können dann immer wieder einzelne Arbeiten entstehen. Unter anderem eben die serielle Arbeit Crack Stop Motion. Auch die Reiberei zwischen Abstraktion und Wirklichkeit ist innerhalb meiner Beschäftigung mit Beton aus dem Umgang mit dem Material entstanden, geht aber darüber hinaus. Das Abgießen im Gegensatz zum Manipulieren des frischen Materials, das ist der Widerspruch Minimal gegen Post-Minimal, Cast versus Uncast. Irgendwie sind das alles formale Entsprechungen der Komplexität des Materials – und ich mag solche Widersprüche eben.

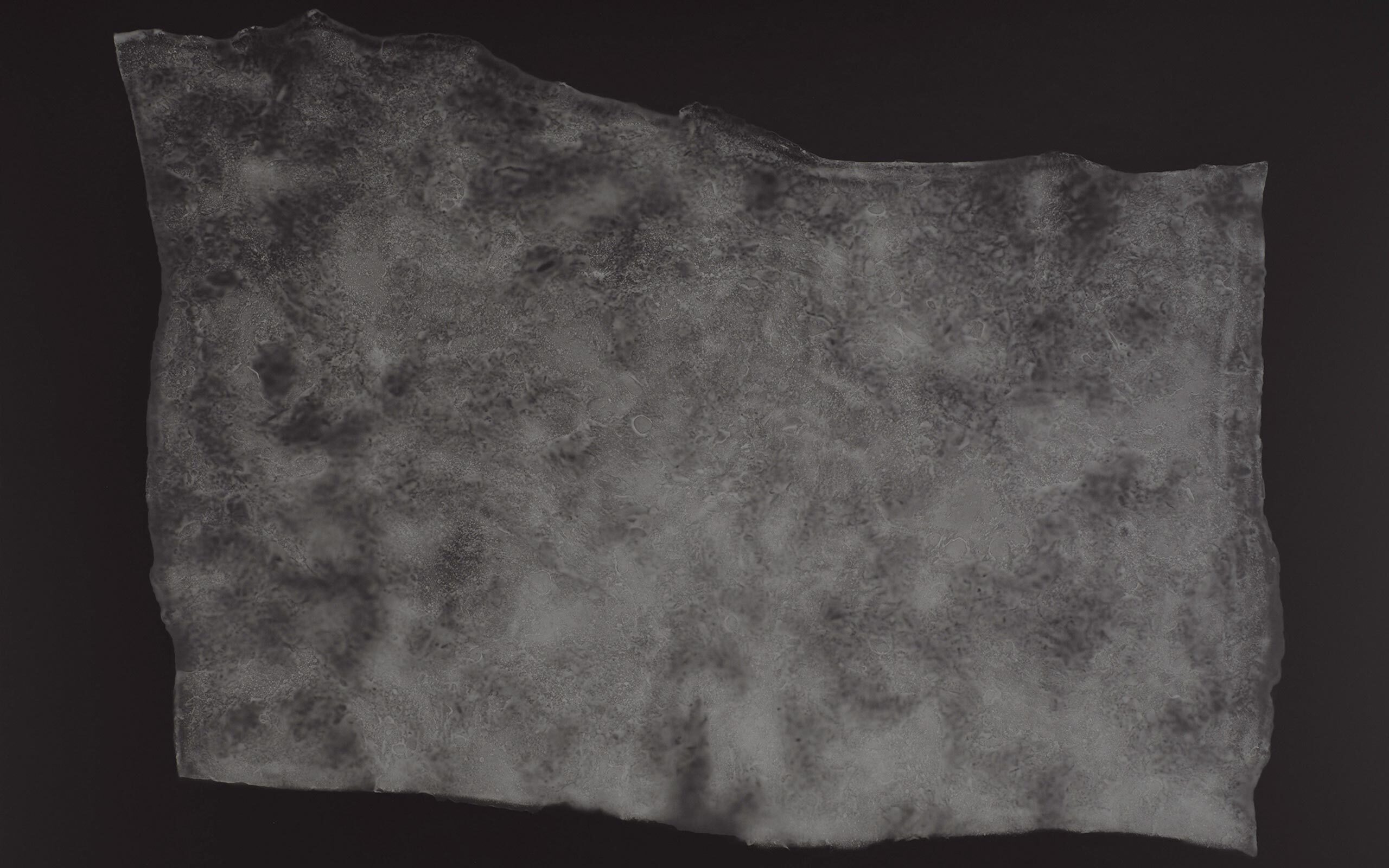

Crack Stop Motion Contact Sheet, Fotoarbeit, Foto: Christoph Weber

béton brut matrix, 2017, Holz, Stahl 72,6 x 161 x 80 cm, Zeichnung: Bleistift, Zement, Klebstoff auf Papier 41 x 33 cm, Courtesy ProjecteSD, Barcelona, Ausstellungsansicht: On Fold, ProjecteSD, Barcelona, 2017, Foto: Christoph Weber

Cast and Uncast, 2018, Beton, Seil,

Abmessungen variabel, jede Platte 70 x 100 x 15 cm, Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Ausstellungsansicht: Contact, Ibid, Los Angeles, 2018, Foto: Christoph Weber

not yet titled, 2019, Beton, Stahl, 34 x 40 x 40 cm, Courtesy Galerie nächst St. Stephan – Rosemarie Schwarzwälder, Studioansicht, Foto: Christoph Weber

Beton (gestoßen), 2016, Beton, 2 Teile, 30 x 155 x 110 cm, Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Ausstellungsansicht: Carton / pierre, Galerie Jocelyn Wolff, Paris, 2016, Foto: Christoph Weber

Interview: Gabriel Roland

Fotos: Maximilian Pramatarov