Clemens Hollerers Interesse liegt bei Weitem nicht nur in den plötzlichen, geplanten oder ungeahnten Zerstörungsmomenten im öffentlichen Raum, sondern auch in den Phasen des Wiederaufbaus und der Neuorientierung einer Großstadt. Was urbane Umgebungen verändert und wie Menschen darauf reagieren, steht im Fokus seiner künstlerischen Fragestellungen. Mit einem geschärften Blick auf Erscheinungsformen diverser Baustellen, Architektur als auch Verkehrslagen werden von Hollerer chaotische Momente in eine Ordnung gebracht und minimal in eine neue ästhetische Formensprache übersetzt. Was bleibt, ist die Konfrontation mit Installationen, Skulpturen und Collagen, die aus der eigenen Komfortzone locken und eine spezifische Auseinandersetzung mit Anpassung, Begrenzung und Erinnerung fordern sowie das Potenzial von Veränderung aufzeigen.

Wie kam es dazu, dass du Künstler geworden bist?

Ich kam 1992 als Austauschschüler in Pittsburgh, Pennsylvania erstmals mit der Fotografie in Berührung. Ab 2001 besuchte ich dann berufsbegleitend zu meiner Tätigkeit in der Tourismusbranche die Prager Fotoschule für künstlerische Fotografie in Oberösterreich. Mein Zugang zur Fotografie entwickelte sich rasch in eine experimentelle Richtung, und so begann ich bald, Fotos zu übermalen, Dias zu zerkratzen oder Polaroids anzuzünden. Der Aspekt der Dekonstruktion war für mich schon damals von Interesse.

Aus der Fotografie entwickelten sich dann installative Arbeiten. Was war die Initialzündung hierfür?

Als Künstler begann ich anfangs fast schon etwas naiv und recht unvoreingenommen zu arbeiten. Ein Zugang, der heute so nicht mehr möglich ist, da man stetig mit den Werken anderer Künstschaffenden konfrontiert wird. Irgendwann stellte mir ein guter Freund aufgrund meiner damaligen Werke die Arbeiten von Blinky Palermo vor, wodurch sich neue Tore für meine Arbeit eröffnet haben. Ich war von seiner minimalistischen Formensprache sehr beeindruckt, aber auch von der Art und Weise, wie er mit Architektur behutsam umging. Ich treffe mich seit 15 Jahren mit Menschen, die Palermo persönlich gekannt haben, um mehr über die Person hinter dem Künstler zu erfahren. 2003 begann ich in Graz mit Wandmalereien im öffentlichen Raum. Während ich von 2006 bis 2007 das Postgraduate HISK – Higher Institute for Fine Arts in Antwerpen, Belgien besuchte, fertigte ich erste, raumbezogene Installationen und Skulpturen an und experimentierte mit Malerei und Collagen. Danach folgten zahlreiche internationale, installative Großprojekte, wie zum Beispiel die Arbeit How to disappear completely im Palazzo Papadopoli in Venedig, die im Rahmen des Future Generation Art Prize 2011 als Kollateral-Event zur Biennale gezeigt wurde. Coming back to life im französischen Vienne als Lyon Biennale Satellit 2013 war auch ein spannendes Projekt.

Was sind die thematischen Schwerpunkte deiner künstlerischen Arbeit?

Ich beschäftige mich mit Zerstörung in all ihren Formen, mit Räumen, Städten, Baustellen und dem Verhalten von Menschen im öffentlichen Raum. Ich möchte wissen, wie die Menschen mit Hindernissen umgehen. Ich sehe, dass wir heutzutage in gewissen Routinen leben, die wir auch brauchen und schätzen. Diese Routinen dienen aber auch dazu, eine gewisse Überforderung im Alltag zu ertragen. Ich versuche mit meinen Installationen diese Routinen jedoch zu stören oder infrage zu stellen, um die Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen. Als Inspirationsquellen dienen mir dabei oft Naturkatastrophen, Unfälle oder Ereignisse, wie beispielsweise 9/11, bei dem ein Wahrzeichen verschwand, das die Stadt New York geprägt hatte. Orte, Umgebungen und Situationen können sich innerhalb kürzester Zeit massiv verändern. Mit diesem Interesse haben meine Arbeiten auch immer einen Bezug zur Realität. Weitere Aspekte, die mich beschäftigen, sind Erinnerung und Zeit. Ich frage mich, wann eine Veränderung stattfindet, die die Monotonie des Handelns unterbricht, und wie der Mensch mit der Erinnerung an Vergangenes umgeht.

Welches Vorgehen braucht es demnach, um eine deiner Arbeiten herzustellen?

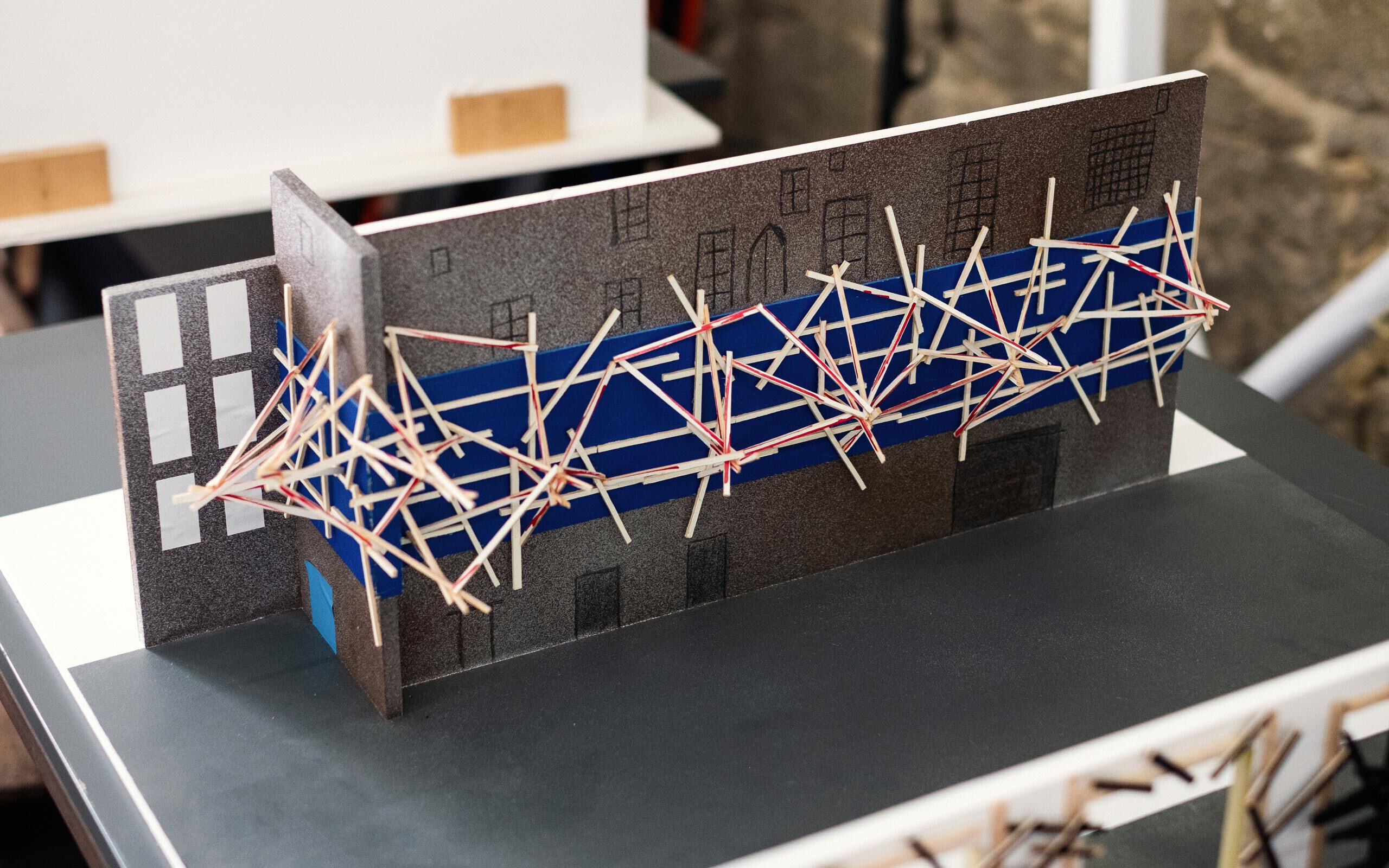

Ich muss immer hinaus in die Welt, um Ideen einzusammeln. Ich reise viel, beobachte und fotografiere Situationen und Umgebungen, besuche Baustellen und Großstädte, sehe dabei, wie unterschiedlich diverse Kulturen mit Abgrenzungen umgehen, Zäune bauen oder Naturkatastrophen meistern. Ich halte dies fest und bringe es zurück in mein Atelier und in weiterer Folge in meine künstlerische Arbeit im Sinne einer neuen ästhetischen Bildsprache. Für große Installationsprojekte baue ich immer Modelle, um eine Arbeit vorab in einem Raum zu testen und die notwendigen Perspektiven abzuschätzen.

Fotografie ist also ein Dokumentationswerkzeug geworden?

Richtig. Ich habe die künstlerische Fotografie vor vielen Jahren aufgegeben. Fotografie dient mir jetzt nur mehr zu dokumentarischen Zwecken. Meine Fotografien sind meine Inspirationsquellen, mit denen ich mir ein Archiv aufbaue, aus dem ich immer wieder schöpfen kann, um meine Arbeiten zu entwickeln oder neu zu denken.

Gibt es ein Beispiel einer besonderen Katastrophe oder eines Ereignisses, das dich sehr beschäftigt hat?

New York ist eine wichtige Stadt für mich. Demnach ist 9/11 ein Ereignis, welches mich sehr beschäftigt hat. Das Verschwinden der beiden Türme des World Trade Centers zeigt einen drastischen Einschnitt in das Stadtbild. Ich finde es spannend, wie die Menschen mit so einer Veränderung umgehen. Von noch größerem Interesse an der Tragödie waren für mich „ground zero“ und der Prozess des Wiederaufbaus. Ich habe selbst die Baustelle besucht und den Vorgang der Transformation über Jahre hinweg verfolgt.

Welche Materialen verwendest du zum Arbeiten für deine Installationen?

Ich habe sehr lange mit dem Grundelement Holz gearbeitet, da ich sehr viel international tätig war, raumbezogen gearbeitet habe und ein Material benötigte, dass überall leicht erhältlich ist. Holz lässt sich zudem leicht verschicken, egal ob mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff, es lässt sich mit Schrauben verbinden und ist grundsätzlich ein dankbarer Werkstoff. Aktuell arbeite ich vorwiegend mit pulverbeschichtetem oder rohem Aluminium, da es ideal für den Innen- und Außenbereich verwendbar, sehr haltbar und zudem edel ist.

Wie bearbeitest du dein Material für deine Skulpturen. Kannst du den Vorgang beschreiben?

Früher waren es hochglanzlackierte Holzbretter, welche zu Skulpturen zusammengebaut wurden. Viele Arbeiten wurden als Fragmente aus riesigen, raumbezogenen Installationen herausgeschnitten und starteten ihr neues Dasein als eigenständige Skulpturen. Neuere Arbeiten sind verschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumteile, oft Interpretationen von geschundenen urbanen Strukturen oder Abgrenzungen. Diese werden mithilfe von Baggern oder anderen Baumaschinen dekonstruiert und danach zu Skulpturen weiterverarbeitet.

Kannst du uns eine aktuelle Arbeit vorstellen?

Eine eher neue Werkserie von mir, die ich seit ungefähr fünf Jahren verfolge, sind Malereien auf Aluminium. 2015 bin ich für zwei Ausstellungsprojekte durch Asien gereist und konnte beobachten, dass die Menschen in Taiwan, Japan oder auch auf den Philippinen ihre Grundstücke mit Holzkonstruktionen, auf denen Aluminiumplatten aufgeschraubt werden, abgrenzen. Diese Begrenzung ist völlig undurchsichtig, oft schlampig ausgeführt und rostet schnell. Wechselnde Hauseigentümer übermalen die rostigen Stellen. Hier findet sich ein repetitiver Vorgang wieder, der für mich interessant ist. Inspiriert von diesen Erfahrungen, begann ich schichtweise Farbe auf Aluminiumplatten aufzutragen und diese in einem darauffolgenden Dekonstruktionsprozess wieder abzukratzen. Teilweise versuche ich bewusst, Gesten der ursprünglichen Akteure zu imitieren und in meine Bildsprache zu übersetzen. Diese „process-based paintings“ wurden in den letzten Jahren durch viele Experimente immer weiter verfeinert.

Neben den Skulpturen und Installationen schaffst du auch Collagen. Was kannst du darüber erzählen?

Die ersten Collagen auf Millimeterpapier entstanden 2006 nach Fotografien aus Belgien und Holland. Zu sehen sind sehr reduzierte Details aus dem Stadtraum. Danach folgte die Serie Constraints, welche Beschränkungen in urbanen Zonen thematisierte. Ausgangspunkt jeder Collage war auch dieses Mal wieder jeweils eine Fotografie. Die Serien Regenerate und Transform folgten. Bei Transform abstrahierte ich Baggerarme und andere Baumaschinen, welche imstande sind, Orte in Windeseile zu verändern. Als Material verwendete ich in allen Fällen glänzende Klebefolien und Klebebänder. Die glatten Flächen waren für mich eine logische Materialentscheidung nach Hochglanz, Kunstlacken und beschichteten Aluminiumoberflächen. Brandneue Collagen werden zurzeit aus Fotos und Zeitungsausschnitten zusammengefügt. Die Symbiose der Einzelteile als unmögliches Puzzle der Realität führt zu immer wieder neuen, ungeahnten Ergebnissen. Gearbeitet wird in Reaktion auf aktuelle Ereignisse.

Trotz des Ansatzes, immer wieder das Chaos aufzugreifen, wirken deine Arbeiten sehr sauber, „clean“ und minimal.

Mich interessiert die Akkumulation, doch am Ende des Tages liebe ich die Reduktion. Meine größten künstlerischen Einflüsse stammen aus der amerikanischen Minimal Art der 1960er-Jahre. Weiterhin verfolge ich seit vielen Jahren das Schaffen einiger, vorwiegend japanischer Architekten, die alle eine reduzierte Formgestaltung zum Ausdruck bringen.

Viele Titel deiner Arbeiten bedienen sich an Musikstücken. Was hat es damit auf sich?

Ich bin seit den 1990er-Jahren großer Musikfan und regelmäßig auf Live-Konzerten. Die Musik – von Singer-Songwriter bis Post-Hardcore – spielt auch eine große Rolle im Entstehungsprozess meiner Arbeiten. Es ist eine Art Stimmungsübertragung, die hier stattfindet, aus der sich diese Titelübernahme ergibt. Das audiovisuelle Gesamtkunstwerk der kalifornischen Band „Tool“ hat meinen Nerv besonders getroffen. Ich sehe meine Kunst auch gerne wie meine musikalischen Vorlieben, also mit Überraschungsmomenten und brachialen Elementen versehen.

Was möchtest du Besuchern mit deiner Arbeit vermitteln?

Die Schönheit liegt in der Einfachheit der Dinge. Veränderung tut gut und kann auch in vulnerabler Form verborgene, ästhetische Reize auslösen. Erfahrung von Raum ist persönlich, weil jeder Mensch aufgrund seiner körperlichen und visuellen Erfahrungen andere Voraussetzungen mitbringt. Deshalb ist es schön, mitanzusehen, wie auch Menschen, die keine Kunstaffinität besitzen, Werke unbeeinflusst, ohne großes Manual erfahren und auf ihre Art genießen können.

Demolition, 2018, Lack auf Aluminium, 10-teilig, je 130 x 70 cm

How to disappear completely, 2011, Lack auf Holz, Dimensionen variabel

Select all delete (Installationsansicht der Einzelausstellung), 2018, Kunst an der Grenze, Jennersdorf

The birth and death of the day, 2016, Aluminium pulverbeschichtet, 80.5 x 360 x 5 cm

Interview: Alexandra-Maria Toth

Fotos: Maximilian Pramatarov