Daniel Knorrs Arbeiten könnten im weitesten Sinne als bildhauerisch bezeichnet werden und zeichnen sich durch ihre inhaltliche Komplexität aus. Er selbst bezeichnet sie als „Materialisierungen“ von Beobachtungen und, oft politischen, konzeptionellen Gedanken, die sich unabhängig von bestimmten Medien einfallreiche Ausdrucksformen suchen. 2005 vertrat Daniel Knorr sein Heimatland Rumänien bei der Biennale in Venedig, wo er mit seinem „Anti-Konzept“ eines leeren Pavillons eine polarisierende Debatte auslöste. Wir trafen Daniel in seinem Atelier in Berlin-Lichtenberg, um mit ihm über seinen Werdegang als Künstler zu sprechen, welche Gedanken in einige seiner wichtigsten Arbeiten eingeflossen sind, und wie Rumäniens Premierminister sich öffentlich für ihn entschuldigen musste.

Daniel, du bist seit Jahren auf dem internationalen Kunstmarkt gut etabliert. Wann und wie begann das eigentlich für dich mit der Kunst?

Das war mit 16 Jahren. Als ich 15 war, kam ich nach Deutschland und lebte in Weiden in der Oberpfalz. Mein Vater hatte dort Arbeit gefunden. Das war auch der Grund, warum wir dort hingezogen sind. Schon mit 13 Jahren las ich das Buch Inferno und Ekstase von Irving Stone – einen biografischen Roman über Michelangelo. Ich fand Michelangelo danach extrem cool, hätte aber nie gedacht, dass ich später selbst mal Kunst machen würde. In der Schule konnte ich den Leistungskurs Kunst belegen. Ich erinnere mich noch an ein riesiges Bild, das ich damals gemalt habe, mit einem Arbeiter, der sich sein Brot schmiert, vor einer gewaltigen Maschine. Das Bild wurde dann auch in der Schule aufgehängt.

Kunst hat dich also schon recht früh interessiert. Haben dich deine Eltern darin unterstützt?

Mein Vater war der Meinung, dass ich mich einfach vor der Arbeit drücken und ausschlafen wollte. (lacht)

Dennoch warst du fest entschlossen, Künstler zu werden.

Auf jeden Fall. Ich wollte unbedingt Kunst machen. Ich glaube, das war auch so eine Art Befreiung, denn ich hatte diesen Drang, frei zu sein, eigentlich dem Ganzen zu entkommen. Zunächst hatte ich es an der Kunstakademie in Nürnberg probiert und meine Mappe gezeigt. Die meinten: „Vergiss es!“ Ich hatte dort allerdings auch eine ziemliche Show abgezogen, die den Professoren vielleicht etwas zu exzentrisch war. Ich habe ihnen alles Mögliche erzählt, bin auf den Tisch gesprungen. Darauf waren die nicht gefasst. (lacht) Bei Daniel Spoerri an der Kunstakademie München war das anders. Der war interessiert an meiner Arbeit, aber er hat dann noch im selben Jahr seine Professur beendet. Das hat mich schon etwas zurückgeworfen.

Letztendlich war ich dann bei [Martin] Zacharias an der Akademie der Bildenden Künste in München. Das war aber eigentlich mehr Kunsterziehung dort, und nach zwei Jahren musste ich da irgendwie raus, in eine freie Klasse. Einige meiner Kommilitonen verstanden meine damaligen räumlichen Experimente nicht so ganz und gingen zum Professor und beklagten sich, dass ich spinne. Ich merkte, dass ich nicht so recht in die Gruppe passte, und bin dann eben gegangen. Für eine Zeit lang war ich dann vor allem draußen tätig und habe Arbeiten für den öffentlichen Raum gemacht.

Wie ging es nach deinem Studium in München weiter?

Nachdem ich 5 Jahre lang studiert hatte, blieb ich noch für ein weiteres Jahr in München. Danach bin ich in die USA und habe mich an der University of Vermont eingeschrieben. Das war eine große Umstellung für mich. In München hatte ich mich schon wie zu Hause gefühlt. Ich kannte die Stadt ganz gut, die Leute kannten mich, und irgendwie gehörte ich dazu. In Amerika verstand man überhaupt nicht, was ich mache.

Das kann ich mir vorstellen, denn viele deiner Arbeiten sind sehr polarisierend. Ich denke gerade an die Kinderzeichnung aus Kokain.

Mit solchen Arbeiten kam man in den USA überhaupt nicht klar. In München polarisierte die Arbeit natürlich auch, die Professoren wussten nicht recht, ob sie zu mir halten sollten, dennoch kam die Arbeit sehr gut an. Olaf Metzel, bei dem ich damals studierte, fand sie gut und unterstützte mich auf ganzer Linie. Ich hatte mir damals von der Polizei 500 Gramm Kokain ausgeliehen und dem Polizeisprecher erklärt, was ich machen will. Der war sehr offen und kooperativ und fand es sogar gut, dass die Polizei mehr in die Öffentlichkeit geht und so etwas unterstützt. Er kam später auch tatsächlich in die Kunstakademie, um sich die Arbeit anzuschauen. Sie erregte großes öffentliches Interesse, und viele fragten sich, was das soll. Es entwickelte sich eine enorme öffentliche Kritik, vor allem gegen die Polizei. Vielen war nicht klar, warum sie mich unterstützte.

Nach deinem Aufenthalt in den USA bist du nach Berlin gezogen. Wie hast du die Stadt damals erlebt?

Ende der 1990er Jahre waren hier schon alle mega-cool. Ich hatte anfänglich Probleme, richtig Anschluss zu finden. Die Szene war sehr politisch. Es war die Zeit des Umbruchs, des Neuanfangs. Alle standen am Anfang. Auch die meisten Galerien waren noch sehr neu.

Dass die Szene in Berlin sehr politisch war, das muss dir doch entgegengekommen sein, denn deine Arbeiten sind doch hochpolitisch, oder etwa nicht?

Man kann meine Kunst als politisch bezeichnen, das überlasse ich aber dem Betrachter. Mich interessieren Strukturen und Situationen unserer Gesellschaft, unserer Gegenwart. Diese verarbeite ich. Für mich hat Kunst einen großen Repräsentationscharakter für den Staat. Natürlich gehören auch Wissenschaft, Sport und Medien dazu. Diese dienen allerdings alle einem Zweck. Bei Kunst ist das nicht so. Kunst repräsentiert und man wird durch sie repräsentiert. Es ist ein sensibles Feld. Daher kann man hier auch die größte Kritik anbringen.

Du siehst also die Aufgabe eines Künstlers auch darin, Kritik zu üben und der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten?

Ja, aber ich glaube, das passiert ohnehin, denn ein Künstler repräsentiert immer seine Zeit. Jeder Künstler sucht seinen Platz in der Kunstgeschichte. So ist es auch mit der zeitgenössischen Kunst. Sie vermittelt den Menschen das Zeitgeschehen. Manche sagen auch: „Wo Worte nicht mehr funktionieren kommt die Kunst.“ Es mag kitschig klingen, aber da ist etwas Wahres dran. Denn Kunst ist wirklich eine andere Sprache. Kunst verrät uns sozusagen den Ort und die Zeit, in der wir uns befinden.

Du meinst, dass Kunst einen hohen politischen Repräsentationscharakter hat. Da kommt einem natürlich gleich die Venedig Biennale in den Sinn. 2005 wurdest du ausgewählt, dein Heimatland Rumänien dort zu vertreten.

Stimmt. Das war mein erster richtiger internationaler Auftritt. European Influenza, die Arbeit, die ich für die Biennale gemacht habe, war genau genommen eine Fortsetzung einer Arbeit, die es schon gab. Sie entstand ursprünglich für eine Galerie in New York, kurz nach dem 11. September 2001. Ich habe damals den kompletten Ausstellungsraum einfach leer gelassen. Die Arbeit für den Pavillon in Venedig war eine neue Materialisierung. Es war eine Neuinterpretation dieser Arbeit hinsichtlich einer Kritik an Europa, gegenüber Expansionswut und gegenüber den Strukturen der Europäischen Union. Im selben Jahr, 2005, unterzeichnete Rumänien den Vertrag zum EU-Beitritt. Wie wir heute leider sehen, hat sich wenig geändert. Im Wesentlichen ist Europa weiterhin auf Militär, auf Ökonomie und auf territorialen Ideen aufgebaut. Viele Probleme, die daraus resultieren, sind schon längst in unserem Alltag angekommen. Ich wollte eine neue kritische Sichtweise vermitteln., dazu hat auch der kostenlose Reader beigetragen, quasi die erste Materialisierung der Arbeit, herausgegeben von Marius Babias, mit Essays von Boris Buden, Bojana Pejić, Piotr Piotrowski und Dan Perjovschi.

Als Künstler ist man ja immer öffentlicher Kritik ausgesetzt, wenn man seine Arbeiten ausstellt. Ausgewählt zu werden, um sein Heimatland auf der Kunstbiennale in Venedig zu repräsentieren, bewirkt sicher noch eine andere Dynamik. Noch dazu, wenn der Beitrag zu einem brisanten Thema erfolgt, wie du es gewählt hast.

Das stimmt. Die Idee für den Pavillon in Venedig wurde schon im Vorfeld ausgewählt. Es war allen klar, was ich geplant hatte. Nachdem mein Vorhaben in den Medien veröffentlicht wurde, ging die Lawine der Kritik los. Erst kamen die nationalen Zeitungen, dann die ersten Anfragen aus dem rumänischen Parlament. Schließlich musste sich der Ministerpräsident öffentlich zur „Schande von Venedig“ äußern. Auch international fand die Arbeit großes Interesse. Der Guardian hat meine Arbeit als „non-work“ bezeichnet. International Herald Tribune dagegen fand, sie sei eine der besten Arbeiten auf der Biennale, die einen Preis verdient hätte. Die Arbeit hat schon sehr polarisiert.

Wie ist die rumänische Regierung mit der Situation umgegangen?

Ich weiß noch, wie der Chef des rumänischen Kulturinstituts, Horia-Roman Patapievici, der leider nicht mehr im Amt ist – eine Persönlichkeit, die ich sehr respektiere –, meine Idee anfänglich wirklich nicht gut und eher komisch fand. Die rumänische Delegation ging mit einem ziemlich mulmigen Gefühl nach Venedig. Die hatten solche Angst vor dem, was passieren würde, wie sie dastehen würden, wenn die Öffentlichkeit anrückt, und der Pavillon ist leer. Letztendlich wurde ihnen gratuliert, als die Besucher kamen. Später, beim Eröffnungsempfang, waren rumänische Flüchtlinge auf der Straße, die gesungen haben. Sie kamen auch zu unserem Tisch, und die damalige Kulturministerin hat mit ihnen mitgesungen. Leider habe ich keine Fotos davon. Das war eine ergreifende Situation. Ich musste die Arbeit noch oft erklären und immer wieder sagen: „Ich verarsche euch nicht. Es geht nicht darum, dass Rumänien durch den Kakao gezogen wird.“ Jahre danach wurde ich noch von Leuten angesprochen, die meinten: „Ah, Sie waren das doch mit diesem Pavillon!“ Dass die Leute das noch wussten, das fand ich schon interessant.

Als Außenstehender denkt man, dass ein Künstler, der in Venedig gezeigt wurde, anschließend automatisch durch die Decke steigt.

Nein, das ist nicht unbedingt so. Nach der Biennale kamen keine Anfragen für Shows. Ich hatte ein bisschen Geld von dem Biennale-Jahr auf die Seite gelegt, und so konnte ich mich über Wasser halten. Die Leute haben meine Arbeit nach der Biennale natürlich gekannt, und es wurde weiterhin darüber gesprochen. Aber ich glaube, auch so etwas braucht Zeit. Man muss auch in diese Rolle hineinwachsen. Während der Biennale habe ich Adam Szymczyk kennengelernt, der mich 2008 zur Berlin Biennale einlud und 2009 zu einer große Schau in die Kunsthalle Basel. Am letzten Tag der Ausstellung in Basel sah sich der Galerist Giangi Fonti meine Arbeiten an. Er lud mich wiederum zu einer Ausstellung in Neapel ein, was der Beginn einer langen Zusammenarbeit war.

2008 hast du auf dem Dach der Nationalgalerie in Berlin eine Arbeit mit Fahnen gezeigt. Kannst du uns dazu etwas sagen?

Ja, ich habe dort am Dach der Neuen Nationalgalerie alle Fahnen der 58 in Berlin ansässigen studentischen Verbindungen als Fahnenfries wehen lassen. Damit wollte ich die deutsche Geschichte und den Nationalbegriff als Powerstruktur im Staat hinterfragen. Diese Arbeit beispielsweise war für meine Karriere als Künstler wichtiger als die in Venedig. Daraufhin bekam ich viele Einladungen zu Ausstellungen, und das Interesse vonseiten der Presse und der Öffentlichkeit war groß. Zu der Arbeit gab es auch eine sehr schöne Publikation. Jedes Ding braucht einfach seine Zeit. Nichts passiert von heute auf morgen.

Lass uns noch mal auf deine „Materialisierungen“ zurückkommen, die du schon ein paarmal erwähnt hast. Was genau meinst du eigentlich damit?

Meine Arbeiten verstehe ich als Materialisierungen von Konzepten. Früher habe ich sie auch unsichtbare Arbeiten genannt, obwohl sie nicht wirklich unsichtbar sind, denn sie sind dokumentiert, von Zuschauern, der Presse, ja selbst dieses Interview „materialisiert“ meine künstlerische Praxis. In der Auseinandersetzung des Betrachters mit der Arbeit kommt das raus, was wir sind und was wir repräsentieren – deswegen Materialisierung. Die Arbeit Ex Privato ist zum Beispiel eine Materialisierung, die ich bei der Manifesta 7 in Bozen ausgestellt habe.

Die Idee war der des Pavillons in Venedig ähnlich, aber doch anders. Ich wollte ein Venue der Manifesta zu einem Public Space machen, der rund um die Uhr offen sein sollte. Es waren außer mir noch andere Künstler vertreten, die dort ihre Arbeiten ausstellten. Alle teilnehmenden Künstler fanden die Idee super und veränderten auch ihre Arbeiten dahingehend. Wir haben alle Türen aus dem Gebäude herausgenommen. Es war also auch nachts komplett offen. Niemand hat die Situation ausgenutzt, um etwas mutwillig zu zerstören, außer ein paar Autonome, die auf eine Arbeit, die sie selber darstellen sollte, relativ stark reagiert und einen Projektionsscreen Fontana-mäßig aufgeschlitzt haben. Es war eher ein politischer Akt. Danach gab es eine Nachtwache, was zwar nicht meine Intention war, aber letzten Endes ist es vielleicht gar nicht so unnormal, genau so wird der öffentliche Raum definiert heute. Freiheit wird materialisiert durch die Sicherheit.

Eine Konzeptarbeit ist kein Bild, das man sich an die Wand hängt. Wie verkauft man eigentlich eine konzeptionelle Arbeit?

Klar, solche Arbeiten sind schwer zu verkaufen. Es stellt sich auch immer die Frage, in welcher Form sie fortbestehen. Bei Smoking in the museum habe ich viel mit der Kunsthalle Bremen, die auch die Arbeit angekauft hat, gesprochen und erklärt, wodurch sie sich definiert. Es geht bei Smoking in the museum in erster Linie darum, zu zeigen, dass Rauchen geschichtlich eine reflektive kulturelle Haltung belegt und wie Rauchen heute überhaupt stattfinden kann. Die Installation besteht aus einer Raucherkabine, aus Piktogrammen, die in Richtung der Raucherkabine zeigen, „Rauchen geboten“-Zeichen am Eingang, auf denen die Zigarette nicht durchgestrichen ist, und natürlich aus rauchenden Menschen in einem Glasraum zwischen den Bildern. Alle machten das Rauchen jedoch an der Kabine fest. Aber ich finde, die Idee von Smoking in the museum funktioniert auch, wenn im Museum jemand direkt eine Kippe anzündet und raucht, ohne Raucherkabine. Es ist eher die reflektive Haltung des Rauchens an sich und die teilweise gesundheitsfanatische Debatte, in der uns vom Staat gesagt wird, was wir machen dürfen und was nicht, eine Art Entzug der Selbstbestimmung. Die Raucherkabine ist die Darstellung eines Verhältnisses zwischen dem Staat und seinen Bürgern in einem bestimmten Moment. In der documenta 1 brauchte [Konrad] Adenauer keine solche Kabine für seine Zigarre. Das Museum hat die Arbeit gekauft, aber nicht die Raucherkabine. Diese ist zurückgegangen an die Firma, und die Arbeit existiert nur als Konzept. Wenn das Museum also sagen würde: „Heute können wir im Museum rauchen ohne die Kabine“, dann wäre die Arbeit damit wieder genauso materialisiert. Hätte ein privater Sammler die Arbeit gekauft, könnte er beispielsweise bei seinen Kunstwerken zu Hause eine Zigarette anzünden, und das wäre dann auch schon die Arbeit.

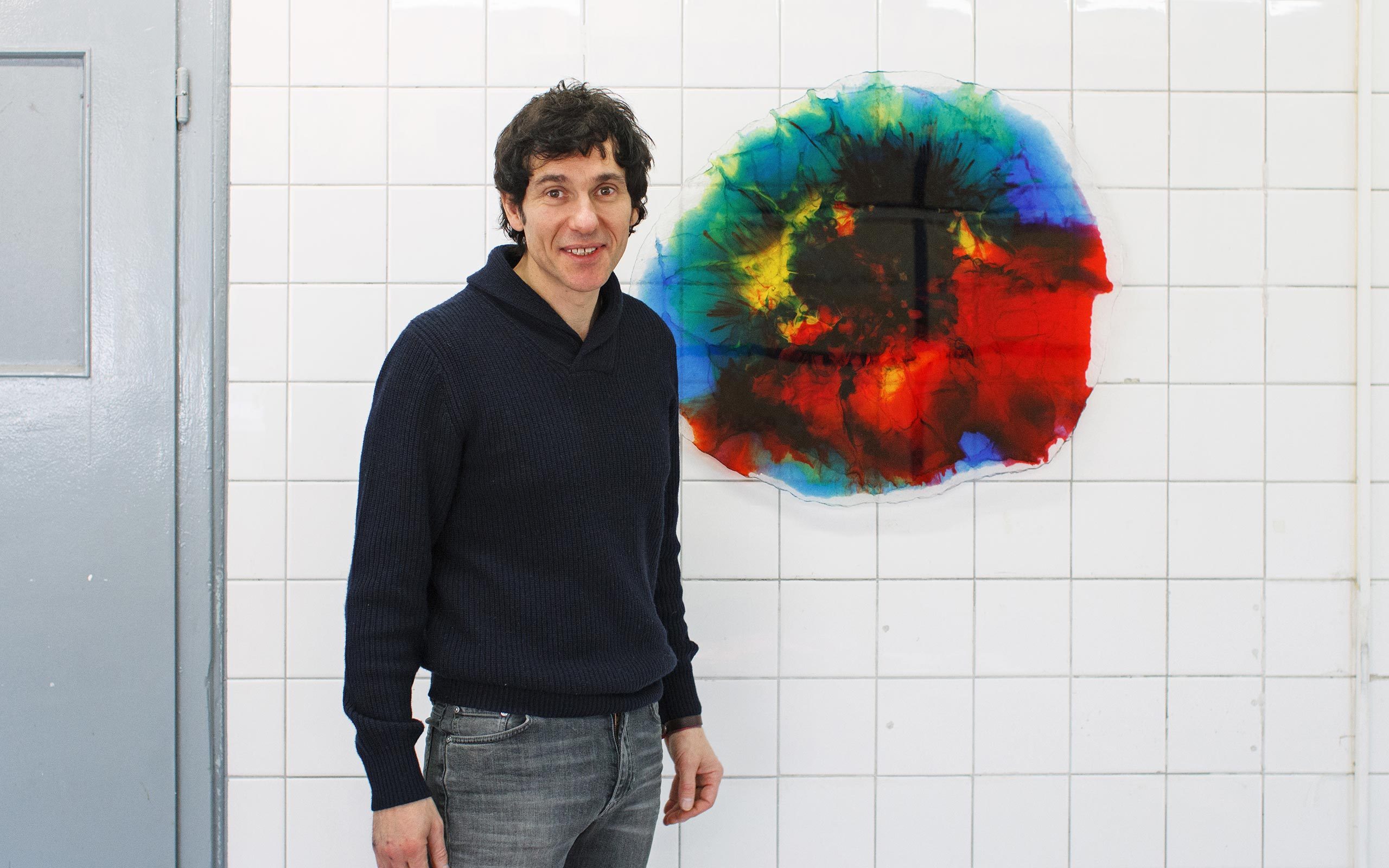

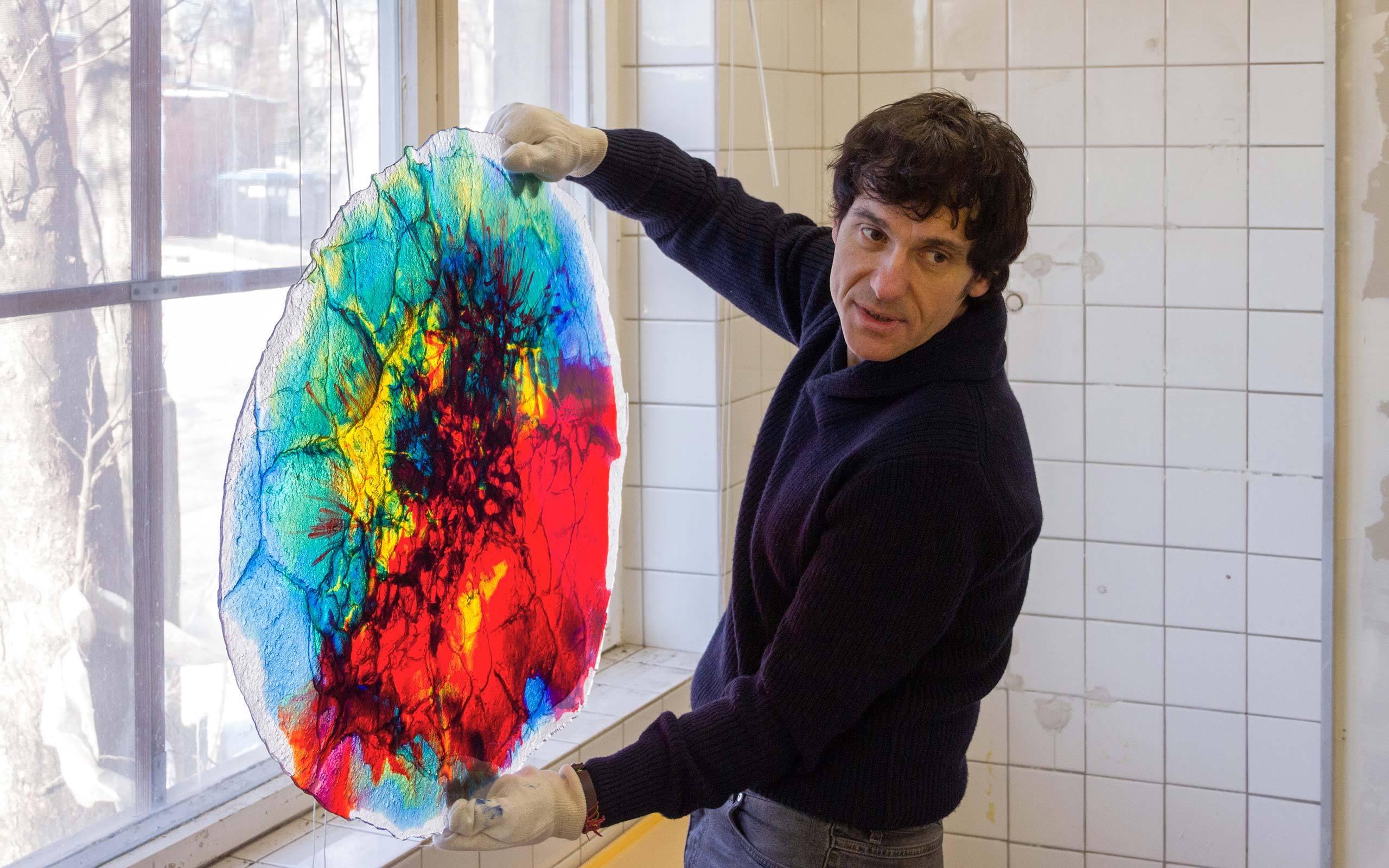

Hier im Atelier liegen jede Menge Abgüsse. Eine andere Form der Materialisierung?

Das ist Kunstharz, in eine Form gegossen, die ich von Straßen und Kanaldeckeln beim Pont Neuf in Paris hergestellt habe. Während der Harz fest wird, gieße ich verschiedene Farben dazu. Zunächst habe ich viel mit Rot und Schwarz experimentiert. Gerade wird es etwas farbiger. Der Abguss bildet exakt die Strukturen im Straßenbelag ab, von der Stelle, wo ich ihn abgenommen habe, wie zum Beispiel hier bei dieser Pfütze. Der Abguss macht aus meiner Sicht eine historische Ebene sichtbar – zwischen zwei biopolitischen Strukturen, wenn man so will: Galeriewand (Architektur) und Straßenebene. Die Architektur selbst kann ja als Maßnahme gesehen werden, die Gesellschaft zu strukturieren und ergonomisch zu gestalten. Auch der Straßenbau ist ja eigentlich auf Produktivitäts- und Effizienzsteigerung angelegt, dass man schneller von A nach B kommt. Was hier sichtbar wird, sich gewissermaßen materialisiert, ist unsere Existenz, unsere Spur, die wir hinterlassen in der Anonymität der flachen Straßenebene. Wenn die Arbeit an der Wand hängt, tritt sie genauso stark hervor wie die Vertiefungen in der Straße. Wie eine Art Flatscreen, hinter dem unsere gemeinsame alltägliche Geschichte als Apparat zur Bilderzeugung funktioniert. Ich arbeite daran schon seit 2012 und habe Abdrücke aus verschiedensten Städten der Welt.

Im Zuge der documenta 14 stellst du eine Arbeit aus, die aus Rauch besteht und den Turm des Fridericianums scheinbar in Brand steckt. Wie fügt sich diese Installation in deine künstlerische Praxis ein?

Die Arbeit Expiration Movement ist auch die Materialisierung eines Konzepts, wie meine früheren Arbeiten. Es geht um die Darstellung des Ausdrucks eines gesellschaftlichen Moments, in dem wir uns befinden: der Moment des Ausatmens, aber auch des Vergehens. Es ist meine Absicht, die Sättigung von Kolonialismus als ein Phänomen unserer Zeit zu beschreiben, als die Unmöglichkeit, weiter einzuatmen oder mehr an sich zu reißen und zu besetzen. Das Resultat ist ausatmen, abgeben, loslassen und veränderbar sein. Gleichzeitig zeigt die Dauer der „Rauchperformance“ auch die Dauer der Ausstellung an. Seit dem 8. April 2017, dem Tag der Eröffnung der documenta in Athen, raucht der Zwehrenturm während der Öffnungszeiten der Ausstellung.

Rauch ist schwer greifbar und weithin sichtbar, bedrohlich, aber auch ästhetisch. Was hat dich zu diesem Material und dieser Platzierung hingezogen?

Rauch ist der Beweis einer Existenz und frühestes Kommunikationsmittel. Er ist ein Material, das sich verändert, strömt und Aktivität darstellt. Gleichzeitig hat er viele geschichtliche Konnotationen. Der Friedrichsplatz in Kassel ist ein Ort, wo Bücherverbrennungen stattfanden. Nach Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg lagen die Mauern des Fridericianums selbst in Trümmern und Rauch. Viele denken auch an eine Papstwahl. Und tatsächlich gab es 1948 hier im Landkreis Kassel das Konklave von Rothwesten, wo amerikanische und deutsche Finanzexperten in einer nicht öffentlichen Sitzung die Währungsreform für die Deutsche Mark bestimmten.

Die documenta findet in diesem Jahr erstmals auch in Athen statt. Du bist einer der wenigen Künstler, die mit Arbeiten an beiden Standorten vertreten sind. Korrespondieren deine Arbeiten miteinander?

Es war meine Absicht, einen sinngemäßen und auch finanziellen Zusammenhang meiner Arbeiten in Athen und Kassel zu schaffen. In Athen zeige ich Bücher mit auf der Straße gesammelten, gepressten Gegenständen – eine Art zeitgenössische Archäologie. Die Bücher werden in Kassel und Athen verkauft. Mit den Einnahmen wird der Rauch in Kassel finanziert. Es hat mich interessiert, einen Kreislauf zu schaffen, in dem durch den Akt des Sammelns in den Straßen Athens die hermetische Archäologie herausgefordert wird. Außerdem wollte ich, dass diese Sammlung und damit das Festhalten eines zeitgenössischen Moments in einer Ausgabe mündet, also konsumiert wird und als Rauch aufsteigt. Expiration Movement stellt als Ausatmen, Konsumieren und Ausgeben einen Gegenpol zum Sammeln und Aufbewahren dar.

Du hast in der Vergangenheit mit Adam Szymczyk, dem künstlerischen Leiter der diesjährigen documenta, zusammengearbeitet. Was ist deine Sicht auf sein kuratorisches Konzept?

Für mich ist Adam einer der besten Kuratoren, die ich kenne. Sein Konzept ist ein offenes Netzwerk. Er steigt bei jedem Künstler, den er interessant findet, ein wie in einen Zug der Gedanken und fährt ein Stück mit. Seine Art des Kuratierens ist einzigartig, weil sie einer künstlerischen Praxis gleicht. Er macht sich für unkonventionelle Konzepte und marginale Positionen stark, entdeckt neue Möglichkeiten der Wahrnehmung. Dabei bedient er sich nicht bei den Trends der Kunstwelt, sondern erschafft selbst eigene Wege. Eine Ausstellung ist eine Art Code. Wir verstehen umso mehr, je mehr wir ihn aufzuschlüsseln versuchen. Manchmal sind Gedankengänge so komplex, dass es eine gewisse Zeit braucht, eine Ausstellung zu verstehen – ähnlich wie bei einem Kunstwerk.

Man hört immer wieder, dass Künstler Schwierigkeiten haben, ihre Beiträge zur documenta zu finanzieren. Wie war das bei deiner ja recht aufwendigen Installation? Siehst du die Teilnahme als Investition in die große Sichtbarkeit deiner Arbeit?

Es war eine gewisse Anstrengung, das Konzept zu erarbeiten, aber es war die einzige Arbeit, bei der Adam „eingestiegen“ ist. Die Idee trage ich schon seit längerer Zeit in mir. Hier hat sie nun den richtigen Kontext gefunden. Deswegen habe ich es nicht als Investition betrachtet. Ehrlich gesagt, tue ich das nie. Für mich zählen zunächst die Idee und der Zusammenhang, die Umsetzung kommt erst danach. Die documenta ist ein großes Projekt, und jede Ausgabe hat ein anderes finanzielles Konzept. Für mich war es interessant, selbst in diesen Zusammenhang eindringen und darin meine Arbeitsweise durchsetzen zu können. Das rechne ich Adam und der gesamten Organisation der documenta 14 hoch an.

Interview: Michael Wuerges

Fotos: Florian Langhammer