Eva Schlegel beschäftigt sich seit Beginn ihre Karriere mit dem Thema des immateriellen Raums. Ihre Kunst ist durch die Kombination von Techniken und Materialien geprägt; ihre Arbeiten umfassen Graphit- und Bleibilder, Fotografien, Videos, Bildobjekte, Spiegelskulpturen und Skulpturen in der Augmented Reality. 1995 vertrat sie Österreich bei der Biennale von Venedig und war 2011 Kommissarin des Österreich-Pavillons ebendort. Schlegel unterrichtete von 1997 bis 2006 an der Akademie der bildenden Künste, sie ist Trägerin des österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst.

Eva, im neu renovierten österreichischen Parlament sind – die Prachtstiege über eine Höhe von 17 Metern begleitend – nun permanente Spiegelinstallationen von dir zu sehen. Viel prominenter kann die eigene Kunst kaum präsentiert werden – wie ist das, einen so bedeutsamen Auftrag zu bekommen?

Ich will nicht unbescheiden klingen, aber als die Einladung zum Parlament-Wettbewerb kam, war meine erste Reaktion: „Ich habe keine Zeit“! Als ich dann ins Gebäude kam, fand ich die Prachttreppe und den Glaskuppelraum jedoch überwältigend. Ich bekam also große Lust, an Ideen zu arbeiten. Die Präsentation der Entwürfe fand allerdings bei 41 Grad Hitze zu Mittag in einem Dachgeschoss statt, die Aufmerksamkeit war eher gering! (lacht) Ich habe mich also wahnsinnig gefreut, den Auftrag gewonnen zu haben.

Wie kam es zu deiner Arbeit mit Spiegeln?

Das begann 1997, als ich einen Auftrag für Kunst am Bau erhielt. Es ging um sehr niedere Tiefgaragen, also wollte ich dort unten Raum kreieren. Ich dachte mir Kreise an die Decke … Und verteilte schließlich 400 Polykarbonatspiegel am Plafond. Wenn Menschen in die Garage kommen, sehen sie nach oben und zupfen sich zurecht. Danach habe ich Spiegel mehr und mehr eingesetzt.

Spiegel bedeuten aber für dich weniger eine Möglichkeit, sich selbst widerzuspiegeln, als den Raum zu öffnen?

Ja, genau. Sieht man Spiegel, fragt man sich: Bin ich da? Gibt es mich? Man versichert sich seiner Existenz. Auch im Parlament ging es um den Raum. Man sieht von einem Stiegenhaus ins andere hinüber. Meine Skulptur erweitert diesen Raum, dekonstruiert ihn sogar, aber sie spiegelt nicht die Menschen. Damit hat sie etwas Zeitloses, Ewiges. Die Leute vergehen, aber der Raum bleibt.

Wie entsteht die Idee für ein Werk?

Bei Wettbewerben gibt es Vorgaben, und dann sagt mir die Situation oder das Gebäude, was es braucht. Da muss man drauf hören. Bei einem Auftrag wie zum Beispiel vom Museum Liaunig, einen Raucherpavillon zu schaffen, denke ich immer an mein Thema des Raums. Ich wollte Spiegelscheiben ineinanderschieben und ein Haus daraus bauen. Der Auftraggeber hatte sich glaube ich ein Glashaus vorgestellt… war aber schließlich vom Spiegelpavillon restlos überzeugt.

Und was gilt beim freien Arbeiten?

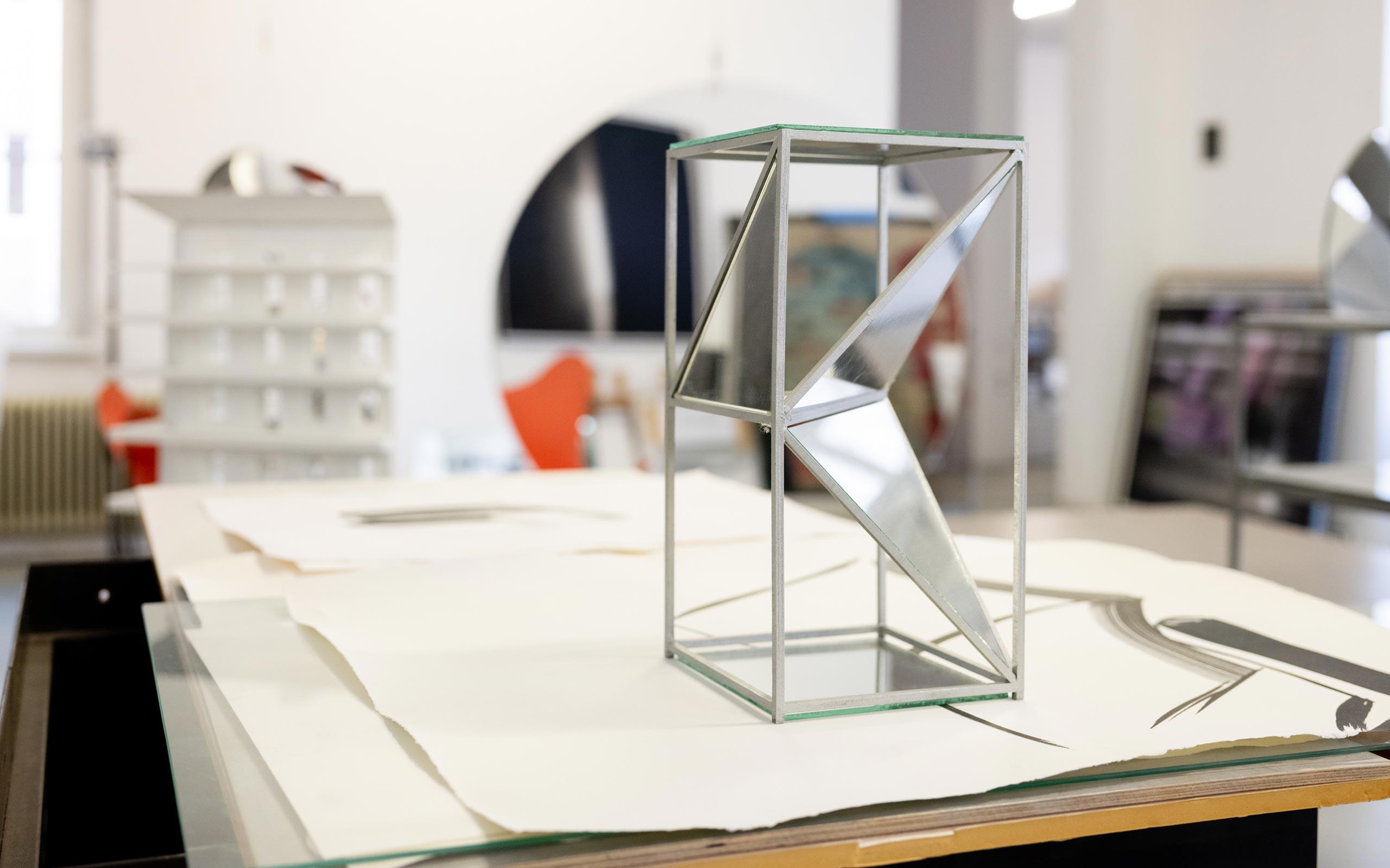

Das ist anders; es ist schwierig zu sagen, wie genau es läuft. Wenn ich etwa an meine zuletzt ausgestellten Arbeiten denke… Da fing ich in der Pandemie an, mit einem Architekturstudenten Modelle zu bauen. Schließlich fotografierte ich sie, also entstanden Fotos, die nicht auf echten Vorlagen beruhen. Ich nenne sie „Liminal Spaces“, das ist ein Begriff aus der Ethnologie: Wenn Gesellschaften sich in einen Rausch fantasieren, ist es ein liminaler Raum, ein Schwellen- oder Zwischenraum. In der Gamersociety wiederum sind liminal spaces künstlich gemachte Räume, die verlassen und unheimlich sind. Meine Arbeiten drücken, glaube ich, beides aus.

Angefangen hast du aber mit skulpturalen Graphitarbeiten?

Vor dem Diplom hatte ich viel mit Film und Fotographie experimentiert, zum Beispiel eine Installation gemacht, wo ich einen rotierenden Ventilator mit super 8 Film abfilmte, und den Film wiederum direkt auf den sich bewegenden Ventilator projizierte. Später wollte ich aber auch Kunst produzieren, die sich verkaufen ließ. So kam es zu den Graphitarbeiten. Dazu verwendete ich ein Metallsieb, auf das ich Gips mit der Hand aufbrachte, diesen schwärzte, und dann mit Bleistift die gesamte Oberfläche zuzeichnete. Und weil der Bleistift ja nicht in die Vertiefungen hineinkommt, blieben diese schwarz.

Da ist wieder dein Thema des Raums?

Genau, darum ging’s. Es waren abstrakte Zeichnungen im nassen Gips, sehr skulptural. Später habe ich Blei dazugenommen, weil er eine ähnliche Farbigkeit wie Graphit hat.

Nach 1992 hast du allerdings keine weiteren Arbeiten dieser Art mehr gemacht – warum damit aufhören, wenn sie so erfolgreich waren?

Ich zeigte damals große Graphitarbeiten in einer Einzelausstellung im Museum für moderne Kunst, damals noch im Palais Liechtenstein; die imposanteste war 3.60 Meter hoch und 1.80 Meter breit – das war das Maß der Türen im Herkulessaal! Und da dachte mir: „Die Arbeiten sind zwar toll, aber ich kann jetzt nur mehr größer werden.“ Ich sah keine inhaltliche Entwicklung in dem Medium mehr für mich, wollte aber mit nur 32 Jahren nicht für immer dasselbe machen.

So eine Abwendung von der eigenen, bereits erfolgreichen Kunst erfordert viel Mut …

Es war schrecklich. Ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, um zu forschen und eine neue Richtung zu entwickeln. Alles war unausgegoren, es war eine schwierige Zeit.

Aber wusstest du, was dein Thema sein sollte?

Mein Thema ist immer der Raum, der immaterielle Raum. Wahrnehmung und etwas zu schaffen, wo man die eigene Wahrnehmung hinterfragen muss, das hat mich am meisten interessiert.

So kam es schließlich zu deiner Werkgruppe, in der du unscharfe Texte darstellst …

In diesem Krisenjahr las ich die Grammatologie von Derrida (ein Ansatz des Philosophen Jacques Derrida, in dem er seine Theorie der Schrift entwickelt) – allerdings mithilfe eines Fremdwörterbuches! Damals kreierte ich abstrakte Architekturen aus Glas und stellte wie zufällig Bücher hinter Wassergläser, und sah den Text verschwimmen. Ich überlegte: „Wenn ich alles weglasse, was zu schön und kitschig ist, dann bleibt der Text.“ Ich fotografierte die Texte also in einer bestimmten Graduation von Unschärfe ab und druckte sie auf menschengroße Glasplatten. Die lehnte ich überlappend an die Wand; alles war unscharf. Man konnte zwar die Struktur erkennen – von Gedichten oder wissenschaftlichen Abhandlungen – aber man konnte nichts lesen.

Es stellt sich also die Frage, ob man die Arbeiten als Bild oder als Text erkennt …

Du erkennst sie automatisch als Text! Es ist eine Verortung in unserem Erfahrungswissen. Mir ging es um genau den Grad, an dem die Lesbarkeit nicht mehr gegeben ist.

Unschärfe charakterisiert auch die Werkgruppe deiner Frauenfotos. Ist es dasselbe Prinzip, die Frauen verschwinden zu lassen?

Nein, hier habe ich Unschärfe angewandt, um den Frauen die Individualität zu nehmen, vor allem den Gesichtsausdruck als Sitz dieser Individualität. Ich wollte anderes in den Vordergrund zu bringen, etwa den Ausdruck des Körpers. Deshalb gibt es eine ganze Palette an Arbeiten, in denen Frauen verschiedene Positionen einnehmen und daher unterschiedlich wahrgenommen werden. Es gibt spielerische oder dominante, kokette oder sexy Frauen.

Obwohl man die Frau nicht genau nicht sieht, assoziiert der Betrachter etwas mit ihr. Sehen alle dasselbe in deinen Fotos?

Es gibt so etwas wie einen kulturellen Code im Westen, und die meisten Leute assoziieren ähnlich in ihrem kulturellen Erfahrungsraum. Wer hier aufgewachsen ist, hat ein Wörterbuch des Erkennens zur Verfügung. Was die Körperspannungen betrifft, geht es noch weiter – die Sicht darauf vereint alle Menschen. Körpersignale nimmt man unbewusst wahr und versteht sie, auch wenn sie von uns fremden Menschen aus fremden Kulturen kommen. Man begreift Dinge, die man nicht extra formulieren muss.

Stehen diese Fotos für deinen Blick auf die Frauen in ihrer Umwelt?

Ich würde eher sagen, es ist die Darstellung einer Wahrnehmung einer Gesellschaft. Ich will darauf hinweisen, dass Frauen hauptsächlich idealisiert dargestellt werden. Deshalb habe ich die ersten Fotos ja auch aus Magazinen entlehnt und überlebensgroß vergrößert, da diese Frauen etwas Abgehobenes, Überwältigendes haben. Das gilt auch im übertragenen Sinn: Diese Bilder beeinflussen unsere Beurteilung, unser Denken, unsere Wahrnehmung. Später fotografierte ich die Frauen dann selbst, um ergänzende Posen zu haben – zum Beispiel schuldbewusst, oder ohne Körperspannung.

Ist die Unschärfe auch ein Mittel für dich, Frauen zu schützen? Damit sie nicht wie ein Objekt angestarrt werden?

Ja, das ist ein guter Punkt. Ich möchte ihnen Raum zu geben – und auch Freiheit. Ich habe früher viel geraucht, der Rauch war für mich wie ein Schutz zwischen mir und der anderen Person. Meine Arbeiten mit unscharfem Text und die verschwommenen Frauenfotos treffen sich bei der Frage: Erscheinen diese Bilder oder verschwinden sie? Diese Werke beschreiben auch einen Weg, einen Raum, einen Zwischenraum.

Einen neuen Raum beschreitest du seit 2021 mit deinen Arbeiten in der Augmented Reality – wie kam es dazu?

Der Kurator Jürgen Weishäupl kam auf mich zu, es ging um eine Ausstellung mit AR mit Erwin Wurm in Palermo. Der Plan war, Skulpturen einzuscannen, und dann mithilfe eines QR-Codes ins Freie zu stellen. Dort konnte man sie mit dem Handy runterladen und sich damit fotografieren. Ich war sofort daran interessiert, Skulpturen zu schaffen, die sich unabhängig von der Schwerkraft bewegen.

Wie hast du diese realisiert?

Dabei hilft mir ein fantastisches Team: Die Architektin Valerie Messini, entwirft mit mir die Skulpturen zuerst am Computer, und Damjan Minovski , ein Computerarchitekt, liefert die Renderings und Filme. Die zwei – sie heißen 2mvd – sind ein zeitgenössisches Paket mit großem Verständnis für Kunst. Für Palermo haben wir zum Beispiel eine Eiskugel gemacht, die sich um eigene Achse dreht, eine Sternenkugel, fliegende Augäpfel … Die waren meine augmented Lieblingsskulptur: Sie sind so süß-paranoid!

Ist es von der Augmented Reality nicht nur mehr ein Schritt zu den NFT’S?

Ich wollte das eigentlich immer machen, aber ehrlich gesagt – ich hab noch nicht das Gefühl, dass es für mich stimmig ist. Mich interessieren ja keine GIFs. Es war vor kurzem noch große Goldgräberrausch-Stimmung und viele stürzten sich darauf. Mir wäre es aber wichtig, eine eigene Form zu entwickeln, um in dem Medium konforme Inhalte zu formulieren.

Du arbeitest erfolgreich in verschiedenen Medien – wann kam eigentlich der Moment, an dem du dachtest, dass du es als Künstlerin „geschafft“ hast?

Ich komme aus einer wirtschaftlich orientierten Familie, es gab anfangs große Ängste, dass man von der Kunst vielleicht nicht leben könnte. Als ich das Studium an der Angewandten abgeschlossen hatte, dachte ich mir also: „Wenn ich es mit 30 geschafft habe, von meinem Einkommen zu leben, dann mache ich weiter, sonst suche ich mir einen anderen Beruf.“

Und das hat funktioniert?

Ja! An meinem 30. Geburtstag war es klar, dass es sich ausgeht; ich hatte Arbeiten verkauft, war bei einer Galerie, und schon in Los Angeles und bei der Sydney Biennale ausgestellt gewesen. Außerdem ist man mit 30 nicht so anspruchsvoll. Aber ja, es war ein erhebender Moment, dass ich es geschafft hatte.

Während des Studiums an der Angewandten hast du ja auch immer wieder gezweifelt … Wie war die Zeit dort?

In der Klasse war eigentlich niemand, nur einmal pro Woche schaute unser Professor Oswald Oberhuber vorbei. Meiner Wahrnehmung nach waren die Studenten arrogant, sie wussten alle, was Kunst ist. Und ich wusste es nicht! Aus dieser Unzufriedenheit entstand der Wunsch, nach New York zu gehen, etwas zu lernen. Es waren die Jahre 1982-83, es gab die Neuen Wilden, die New Wave Musik, ich wollte also sehen, was in NY los ist.

Und – was war dort los?

Zu dieser Zeit gab es in New York interessanterweise sehr viel europäische Kunst in den Galerien und Museen. Davor, in der Zeit des amerikanischen Expressionismus, war ja Europa amerikanisch dominiert. In den 80er Jahren waren viele Deutsche präsent, das fand ich toll. Ich wohnte mit zwei Freundinnen in einem Musikstudio, wir halfen den Musikern beim Aufbau, lebten in der Nacht. Das war eine spannende Zeit, weil alles neu war.

Du bist also nicht unbedingt hin, um Kunst zu machen?

Eher, um Kunst zu sehen. Aber was ist Kunst? In den Etagen unter und über dem Musikstudio gab es riesige Ateliers, 20 Maler arbeiteten da am Abend in shared studios nach ihrem Brotjob. Damals schrieb die NY Times, es gäbe 90.000 Künstler allein in Manhattan. Zuerst dachte ich noch, ich bleibe da, wasche tagsüber Teller und mache am Abend meine Kunst… Aber dann wurde mir bewusst, dass ich das energiemässig nicht schaffen würde.

Eva Schlegel, extension of public space, 2022, Foto: Iris Ranzinger

Wer waren die Künstler, die du dort entdeckt hast und die dich inspirierten?

Julian Schnabel, Rainer Fetting, die Künstler in der Mary Boone Gallery. Was mich wirklich getroffen hat, war eine Ausstellung von Donald Judd bei Leo Castelli. Es waren Kuben, deren Boden aus rotem und grünem Plexiglas bestand. Das ganze Raumvolumen war Farbe! Und dann der Erdraum von Walter de Maria! Auch John Baldessari fand ich toll, das hat mich alles sehr berührt und fasziniert.

Ist das nicht ein Widerspruch, dass Minimalismus jemand emotional berührt?

Ja, total. Aber die minimalistischen Manifeste berührten mich mehr als die Malerei. So kam es zu meiner andauernden Liebe zum Konzept, zur Abstraktion des Raums.

Du wirst viel ausgestellt – hast du generell das Gefühl, dass heute Künstlerinnen präsenter sind als früher?

Ich weiß nicht. Mich regen immer wieder Themenausstellungen auf, bei denen nur so wenig Frauen inkludiert werden. Es gilt ja immer die Entschuldigung: „Es gibt ja gar keine Frauen, oder fallen dir Künstlerinnen ein?“ Deshalb habe ich eine Liste mit österreichischen und internationalen Künstlerinnen parat, wenn mich jemand danach fragt. Ich fand übrigens die künstlerische Aktivistinnengruppe der Gorilla Girls toll, die bereits in den 1990er Jahren die Frage stellte: „Muss eine Frau nackt sein, um ins Museum zu kommen?“ und die ganz gezielt Statistiken über die Frauenquote in verschiedensten Museen und Gruppenausstellungen anlegten.

Beschäftigt dich das als Künstlerin? Hast du das Gefühl, übergangen zu werden?

Mich beschäftigt der Frauenanteil in Gruppenausstellungen sehr – positive Beispiele sind die Aperto Biennalen in Venedig der letzten 8 Jahre, negative Beispiele viele Gruppenausstellungen nach wie vor! Ich persönlich hatte viele Möglichkeiten, meine Kunst zu zeigen, aber insgesamt könnte es besser sein. Als ich studierte, gab es wenig Frauen als Professorinnen. Man musste sich daran gewöhnen, als Frau allein zu sein, entmachtet zu werden. Dabei studieren doch viel mehr Frauen als Männer Kunst … Ich selbst hatte viele Studentinnen.

Wie hast du als Professorin mit deiner Klasse gearbeitet?

Zu meiner Studentenzeit gab es keine Kontrolle, keine Aufgabenstellung, und man war seiner Vergangenheit, seiner Zukunft, seiner Gegenwart maximal ausgesetzt. Man musste dieses Verlorensein wirklich wahrnehmen und durchleben. Das wollte ich als Professorin weitergeben. Natürlich gab es immer wieder Einzelgespräche, um den Studierenden zu helfen. Wichtig war aber, dass sie alleine etwas entwickelt haben – nach dem Studium hilft dir ja auch niemand, da stehst du alleine im Atelier!

Welchen Rat hättest du damals als Studentin gerne bekommen?

Dass es wichtig ist, wie man über seine Arbeiten spricht, wie man Ausstellungen macht, wie man sich selbst darstellt. Denn Sprache generiert Denken. Wenn du etwas formulierst, dann hast du es entwickelt und begriffen. Es ist entscheidend, die eigene Kunst und deren Bezugsfelder erklären zu können.

Was ist dein Lieblingsprojekt?

Das Komplizierte reizt mich! Daher mag ich oft die Projekte besonders, die schwierig umzusetzen waren, etwa den Raucherpavillon. Ich freue mich auch auf die Installation im Campell Park vor dem Oklahoma Contemporary, die am 26. April 2023 eröffnet wird und ein Jahr dort zu sehen sein wird. Und momentan arbeiten wir gerade daran, eine Spiegelscheibe mit 10 Meter Durchmesser in das Dach eines alten Backsteinfabrikgebäudes in Mühlheim an der Ruhr hineinzufräsen; das wird irre schön, so James-Bond-mässig. Mir macht es richtig Spaß, wenn ich groß denken kann.

Interview: Alexandra Markl

Fotos: Christoph Liebentritt