Der in Wien lebende Künstler Hong Zeiss studierte zunächst Philosophie und dann figurative sowie textuelle Bildhauerei. Seinen Malereien liegt eine intensive Auseinandersetzung mit philosophischen und historischen Fragen zugrunde, wobei er den sinnlichen Wirkungen der Natur nachspürt und wie diese durch Abstraktionen eingefangen werden können. Darüber hinaus ist Zeiss Mitbegründer des experimentellen Projekts Peer Production, das den kulturellen Wert der Produktion in der Kunst durch Ausstellungen untersucht.

Hong, bevor du zur Kunst gekommen bist, hast du in Salzburg Philosophie studiert?

Genau, und daneben arbeitete ich in der Natursteinbranche der industriellen Verarbeitung, das heißt, ich habe Marmorblöcke und Granitblöcke aus Steinbrüchen eingekauft. Ich war 19, als ich den Job bekommen hatte. Neben der Tatsache, dass ich eine gute Karriere in dieser Branche hätte machen können, fehlte doch etwas Grundlegendes. Irgendetwas hat sich in mir verändert, mein anfänglicher Antrieb war es, ein Teil der „Finanzwelt“ zu werden, aber sobald ich anfing, in dieser Welt zu leben, suchte ich verzweifelt nach einem Ausweg – einem Ausweg aus einer Welt der finanziellen Schizophrenie. An dieser Stelle wurden die Philosophie und insbesondere Kant und sein Konzept der Ästhetik entscheidend für die Transformation meiner Gedanken. Ein weiterer Grund, warum Kant oder überhaupt der deutsche Idealismus für mein Denken so essenziell wurde, war eine Verbindung, die ich zwischen dem deutschen Idealismus und der chinesisch-taoistischen Auffassung gesehen habe.

Also gab es hier schon Bezüge zur Kunst?

Der Bezug war nicht unmittelbar, aber die Kunst wurde bald zu einer Tätigkeit, bei der ich eine Art Selbstverwirklichung erreichen konnte, unabhängig von dem, was gesellschaftlich nützlich oder auswechselbar war. Kant spricht vom interesselosen Wohlgefallen, und das kann man sehr gut mit dem chinesischen Ideal der Fadheit verbinden. Und das Fade ist, was enthoben ist aus unserer weltlichen Anschauung, und es geht dann mehr um das Erhabene und die Frage, was schön ist. Nach der Aufklärung tritt in der Moderne das Erhabene als Ersatz für das Göttliche ein. Das klingt jetzt sehr theologisch (lacht), aber es geht um ein formales Denken, was Kunst sei und was wir damit wollen.

Wenn du zurückblickst, hat dich deine Arbeit in der Natursteinbranche zum Studium der figurativen und textuellen Bildhauerei nach Wien gebracht?

Ich würde keine direkte Verbindung herstellen, aber die Struktur der Steine hatte etwas, was mich faszinierte, und da das Material ein architektonisches ist, war das Skulpturale immanent. Es ist auch interessant, dass im Chinesischen Bildhauerei nie eine Kunstdisziplin war, sondern Handwerk. Da war ich also noch nicht bei der Kunst und habe mich auch noch nicht als Künstler gefühlt. Es war eine gute Schule des Sehens. Durch die figurative Bildhauerei lernt man das Sehen sehr gut, denn unser Sensorium, also die Empfindlichkeit gegenüber Gesichtern und Körpern, ist viel ausgeprägter als gegenüber einer Blume zum Beispiel. Eine Blume kann ich mal schnell malen, und keiner kommt darauf, ob das präzise ist oder nicht. Aber ein Gesicht oder eine Figur gut festzuhalten, das erfordert ein gewisses Sehen, ein sehr genaues.

Wie stehst du nun zum Beruf des Künstlers?

Es war Interesse da, auch für diesen Übersprung des Machens, denn gezeichnet und gemalt habe ich schon immer. Ein Onkel von mir hat in Düsseldorf Malerei studiert, aber ich wusste von Anfang an, dass das nicht unbedingt eine Karriere ist. Er selbst hat dann auch aufgehört und in China mit Immobilien weitergemacht. Man kann Malerei also nicht programmieren und als Karriere schon gar nicht. Aber an sich habe ich den Interessen und den Fragen, die ich so hatte, versucht zu folgen.

Das klingt nicht sehr danach, dass es familiäre Unterstützung für ein künstlerisches Dasein gab …

Nein, und ich habe ja ganz gut verdient in der Steinbranche. Ich habe auch weiterhin immer einen Job, einen Brotjob sozusagen; mittlerweile assistiere ich bereits seit acht Jahren bei dem Künstler Otto Zitko; er macht diese sehr gestischen, raumgreifenden Installationen. Ich muss von meiner Kunst nicht leben. In letzter Zeit läuft es zwar ganz gut, dennoch halte ich das offen, denn es geht mir nicht um eine Karriere innerhalb der Kunstwelt.

Wie waren denn deine Anfänge in Wien?

Zunächst war ich auf der Universität für angewandte Kunst bei Gerda Fassel, und da durften wir nur klassisch-figurativ arbeiten; sie war eine ganz Strenge … Und wie gesagt, ich habe Bildhauerei ja zwangsläufig auch gar nicht als Kunstdisziplin gesehen, sondern als Handwerk. Nach ihrer Pensionierung kam ihr Nachfolgeprofessor, und mit ihm ging es gar nicht für mich. Aber ich hatte immer noch die Frage im Hinterkopf, was denn Kunst sei, und so bin ich zur Akademie gewechselt. Ich bin mit einer Aktzeichenmappe zu Heimo Zobernig gerannt und dachte, der wird nix drauf sagen, doch erstaunlicherweise war er mir sehr, sehr offen gegenüber und hat einiges gesehen. Der erste Künstler, den er mit mir besprach, war Josef Dabernig, der aus der klassischen Bildhauerei kam und später konzeptuell wurde. Und dieses Konzeptuelle hat mich so fasziniert, dass ich mich mehr mit konzeptuellen Post-Minimalisten beschäftigte.

Und diese Beschäftigung führte dich zur Malerei als deinem Medium?

Das hat dann noch ein wenig gedauert (lacht). Ich war lange Assistent bei Sabeth Buchmann, einer Kunsthistorikerin. Ihre Schwerpunkte waren Kunst der Moderne bis hin zu Institutionskritik. Und der Begriff der Kritik reizte mich; da komme ich wieder zu den philosophischen Wurzeln zurück, zu Kant und seinen drei Kritiken, also was denn Kritik überhaupt sei. Dann haben mich Positionen wie Andrea Fraser und Louise Lawler interessiert, die, kurz gesagt, meinten, Kunst ist das, was Institution definiert. An sich hätte ich in der Theorie bleiben können, aber es war nicht mein Medium. Insofern dieser Nachvollzug einer jeweiligen Position nur mit einer Praxis erfolgen kann, habe ich mir gesagt, mit dem Finger auf andere zeigen, geht auch nicht, weil man ja selber immer mit drinhängt. Und vor lauter Andere-Leute-Kritisieren habe ich gedacht, ich muss selber mal etwas produzieren, was zu kritisieren ist, vor allem durch malerische Praxis.

Warum ist Kants Konzept der Ästhetik für deine Arbeit so wichtig geworden?

Kant spricht von Sinnlich-Übersinnlichem … Die erste Kritik von Kant – der reinen Vernunft – handelt von der Sinnlichkeit; in der zweiten Kritik – der praktischen Vernunft – geht es um die Sittlichkeit, also das Gesellschaftliche, was existiert, aber sinnlich nicht erfahrbar ist. In der dritten Kritik – der Urteilskraft – ist der Moment, wo sich Sinnliches und Übersinnliches in der Ästhetik treffen, wo sich die Sinnlichkeit und die Sittlichkeit vereinen; durch das Lust- bzw. Unlustgefühl im ästhetischen Urteil werden Sinnliches und Übersinnliches zusammengeführt. Man designt ja nicht ein Bild auf einem Reißbrett, sondern man malt, und es sind Momente da, wo man das so oder so macht. Das ist eine unreflektierte, unmittelbare, sinnliche Handlung. Und wenn man währenddessen oder später darüber reflektiert, ob man richtig tickt oder nicht, das ist der Moment der Ethik bzw. der Sittlichkeit.

Ein sehr spezifisches Referenzsystem, in dem man sich gut auskennen sollte, oder? Glaubst du, Betrachter*innen sehen dieses?

Nein, nicht unbedingt, es kommt auf den Betrachter an. Prinzipiell mag ich Arbeiten, die sich über ihre Ästhetik mitteilen, in der Ästhetik stecken die Ethik und die Politik, das ist das, was ich glaube, wie das Unbewusste in der Psyche.

Du lässt also bewusst offen, was deine Arbeiten auslösen?

Am liebsten will ich gar nichts sagen. Also wenn jemand sieht und sagt, okay, gelungene Komposition, denke ich mir: Ja, klar, von Velázquez und Cézanne abgesegnet. Und wenn es dann eine schlechte Komposition ist, ist es nicht meine Schuld (lacht).

Wie fängst du eine Malerei an?

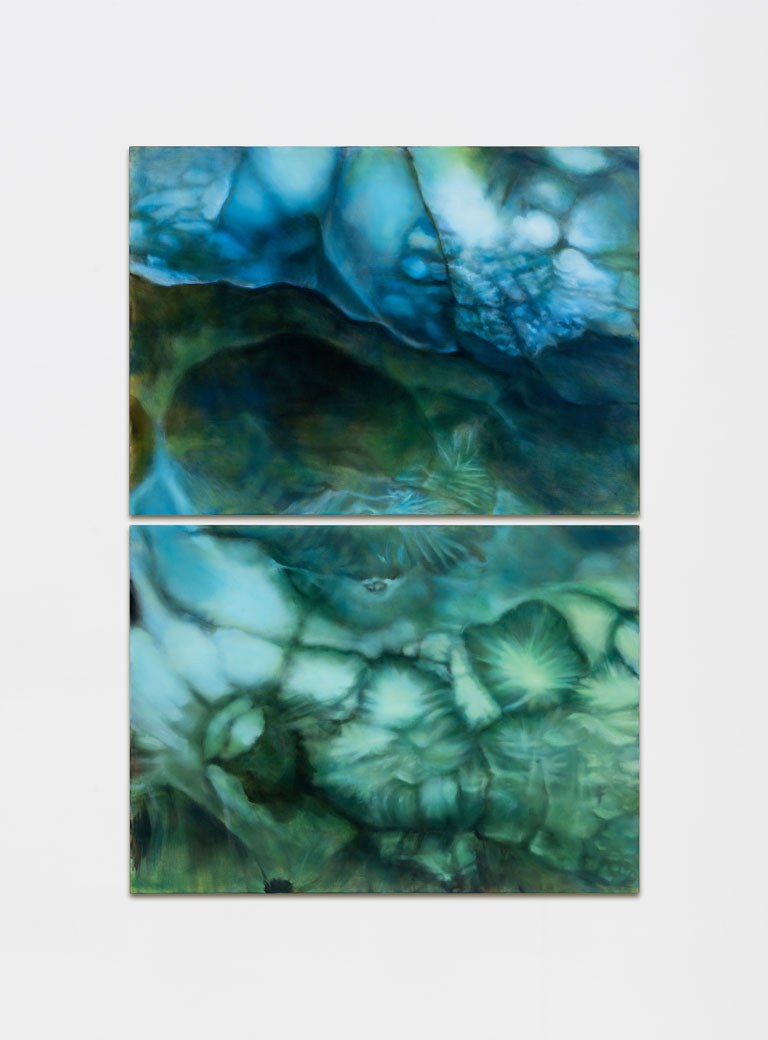

Ich fange sehr gestisch an, mit einer Umbra-Untermalung; als Untermalung kann sie sehr neutral sein, das heißt, ich operiere da nur mit dem Farbwert, hell/dunkel, und nicht mit der Farbqualität. So denke ich nur über die Struktur nach, denn wenn ich Farbe und Struktur gleichzeitig mache, dann ist es anstrengender. Und dann arbeite ich mit leichten Lasurschichten darüber; ich lasiere in RGB-Farben, erst ein reines Gelb, dann ein reines Blau und dann kommt Rot, und danach kommt Weiß und anschließend kommt wieder Blau … je nachdem, wie ich die Teile treibe, und so kommen die lasierenden Effekte dazu, weil es dann keine reinen Farben mehr sind.

Wenn wir zurück zum Sinnlichen gehen: Welche Rolle spielen denn Farben und Texturen für dich?

Das ist dann der Geschmack, von dem wir reden. Ich wähle nach meinem Empfinden, und es machen mich Motive an. Es kann beides sein. Es kann sein, dass ich einen Künstler ganz toll finde, wie Georgia O’Keeffe, und dann übernehme ich oft auch die Technik, damit ich verstehe, warum bestimmte Malerinnen Sachen so gemalt haben; was geht in ihnen vor oder warum mögen sie das, und wenn ich das nachvollziehe, versuche ich mir zu erspinnen, warum sie es mögen. O’Keeffe hat einmal gesagt, durch diese Blow-ups, die sie macht, zwingt es sie zu einer malerischen Lösung, einer Abstraktion, denn sonst wäre es Fotorealismus. Dass es bei mir kein Fotorealismus ist, sieht man, weil ich sonst Kristalle malen würde. Durch diesen Abstraktionszwang komme ich in die Malerei.

Was treibt dich an, mit Kunst weiterzumachen?

Ich glaube, manchmal ist es so unsinnig, dass es wieder Sinn ergibt (lacht). Dass es nicht korrumpierbar ist, wenn man sich daran hält. Warum interessenloses Wohlgefallen, es ist um der Autonomie willen, wenn da Interesse ist, dann ist es korrumpierbar von anderen Interessen außer sich selbst. Und um noch einmal zum Asiatischen, zum Taoistischen, zu kommen: Die Leere dient als ästhetische Grundlage, aus der sie entsteht.

Du bist in Taipei geboren, in Deutschland aufgewachsen und hast in Österreich studiert … Jetzt, wo du in Wien lebst und arbeitest, was ermöglicht dir die Stadt, und wirst du bleiben?

In Wien ist die Ruhe, die Langeweile … (lacht). Es passiert nicht ständig was Neues. Ich brauche das zum Arbeiten: das Kontemplative und Überzeitliche. Man fällt hier, vor allem wo mein Atelier ist, so richtig in ein Zeitloch. Hier kann man Tage verbringen. Shanghai oder Taipei finde ich auch schön zum Leben, aber ich würde dort wahrscheinlich nur die ganze Zeit essen gehen (lacht). Aber ja, für meine Sachen, die ich mache, brauche ich eine Abgeschiedenheit, und das ist Wien für mich.

Welche Projekte stehen an, auf was dürfen wir uns freuen?

Ich male fleißig!

Ausstellungsansicht, Copyright: Laura Schawelka

Ausstellungsansicht Misstrauen, Copyright: Simon Veres

Vienna Contemporary, Copyright: Simon Veres

Ausstellungsansicht Misstrauen, Copyright: Simon Veres

Interview: Marieluise Röttger

Fotos: Christoph Liebentritt