Die nordeuropäische Szene für zeitgenössische Kunst entwickelt neue Dynamiken und wird zunehmend von internationalen Sammlern beobachtet. Mit den Nordic Notes lenken wir regelmäßig den Blick auf die nordische Kunst- und Kulturszene und stellen ihre wichtigsten Akteure vor.

Jeppe Hein, geboren 1974 in Kopenhagen, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Skandinaviens. Seine Arbeiten pendeln zwischen Minimal Art und Konzeptkunst. Im Zentrum seines Schaffens stehen die menschliche Interaktion und soziale Beziehungen. Auf den norwegischen Lofoten realisierte er vor Kurzem seine Spiegelarbeit Eye of the North. An der Frankfurter Schirn hat er im Projekt Today I feel like Besucher der Kunsthalle ihre Emotionen auf die Museumswand malen lassen. Wir treffen ihn in seinem Atelier in der Nähe des Anhalter Bahnhofs in Berlin und sprechen mit ihm über sein Verhältnis zur Kunst, über Meditation als Inspirationsquelle, wie ein Burn-out den Blick auf seine Werke verändert hat und seine eigenen Sammelaktivitäten.

Jeppe, du hast eine Schreinerlehre absolviert. Inwiefern hat das dein Verständnis für Kunst und Kunsthandwerk geprägt?

Es hat mich sehr beeinflusst, das merke ich jeden Tag. Wenn man ein Handwerk gelernt hat, muss man das intensiv betreiben. Und es hat großen Einfluss auf das Denken im Alltag und wie man mit neuen Projekten vorangeht. Man entwickelt ein praxisorientiertes, strukturelles Wissen, das für viele Prozesse sehr wichtig ist. Das hat mir nicht nur zu Hause, sondern vor allem im Studio geholfen. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede und wir was Neues entdecken, eine neue Kunsttechnik, dann habe ich viel schneller eine Vorstellung davon, was wir dafür brauchen. Ich kann mitsprechen bei der Projektumsetzung. Jeder Kollege hier ist Experte in seinem Bereich, aber mit dem Wissen kann man sie ein bisschen herausfordern.

Wolltest du schon in deiner Kindheit Künstler werden?

Nein, auf gar keinen Fall. Ich wollte Fußballspieler werden. Jetzt bin ich 45 Jahre alt und freue mich darüber, dass ich es nicht geworden bin. Dann wäre ich nämlich seit 15 Jahren arbeitslos. Das Interesse für die Kunst kam auch durch meine Eltern.

Nach deiner Lehre hast du 1997 ein Kunststudium in Kopenhagen begonnen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Ich habe vorher, 1991, mein erstes Aquarell gemalt. Mein Stiefvater, Johan Jacobsen, war Maler. Und ich habe immer am Wochenende in seinem Studio gewohnt. Das war mitten in der Stadt. Und das hat mich inspiriert, da habe ich als Jugendlicher plötzlich – mich hat eine innere Stimme angetrieben – ein Aquarell gemalt. Die Kunst zu entdecken, war für mich was ganz Neues. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, das war ein spirituelles Erlebnis. Damals habe ich gedacht, dass das eine Sprache war, die ich nicht beherrscht habe. Plötzlich nonverbal, gefühlsmäßig kreativ zu sein, das hat mich umgehauen. Also habe ich es immer wieder probiert und so mit der Kunst begonnen. Ich habe mit kleinformatigen Aquarellen angefangen. Dann habe ich auf Gefäße gemalt. Nach der Schule habe ich erst einmal entschieden, auf Reisen zu gehen. Ich war in Asien für ein Jahr. Dort habe ich ebenfalls gemalt. Und als ich zurückkam, wollte ich eigentlich Malerei studieren.

Deswegen hast du dich dann bei einer Kunstschule beworben …

Genau. Ich war auf einer kleinen Schule mit 35 Studenten. Da habe ich den ganzen Tag nur Kunst gemacht und die Kunstgeschichte kennengelernt. Film, Soundart, Installationskunst, Performance. Ich war sehr interessiert an der abstrakten Malerei und kam deswegen in Kontakt mit dem Kreis um Asger Jorn. Er ist bis heute mein großes Vorbild. Dann wollte ich 1995 an der Kunstakademie studieren und habe es deswegen in Kopenhagen probiert. Die Aufnahme hat beim ersten Mal nicht geklappt. Meine Bewerbungsvideos waren zu verrückt. Die Jahre danach habe ich erst einmal mein Handwerk benutzt, um anderen Künstlern zu helfen. Dabei habe ich Ólafur Elíasson kennengelernt und für ihn gearbeitet. Und weil ich sehr gute Hände hatte, habe ich dann für Professoren gearbeitet, was mir bei der Bewerbung für die Akademie im Jahr darauf geholfen hat.

Du hast eben erwähnt, dass du auch als Assistent für Ólafur Elíasson gearbeitet hast. Hat er dich beeinflusst?

Ja selbstverständlich. Ich war einer der ersten Assistenten, die er hatte, und ich habe auch als erster bei ihm im Atelier gekocht. Er hatte ein kleines Studio. Vielleicht zwei bis drei Mitarbeiter. Ich durfte viel rumreisen, sein Studio mit aufbauen und konnte dabei viel lernen. Und ich durfte viele Menschen treffen. Das hat mir auch in meiner Karriere geholfen, denn ich habe nebenbei immer ein bisschen Kunst gemacht. So konnte ich Kontakte knüpfen und meine erste Ausstellung organisieren. Er hat mir viel Inspiration gegeben. Zu der Zeit hat Ólafur „Naturwunder“-Kunst gemacht, sehr intensive Arbeiten, die man auf der Haut und im Herzen spürt. Und ich war direkt daran beteiligt, das war ein schönes Gefühl. Kunst muss aus dem Herzen kommen – das versuche ich auch mit all meinen Arbeiten. Auch das Spielerische hat er immer reingebracht. Das versuche ich ebenfalls.

Wie sieht ein typischer Arbeitsprozess für ein Kunstwerk bei dir aus?

Erst mal setze ich mich hin und meditiere. Früher habe ich mir Inspiration während des Reisens geholt. Einfach die Augen und Ohren offengehalten, die Sinne zu aktivieren, zu spüren, was passiert. Wie interagiere ich mit Leuten? Wie kann ich eine wütende oder müde Person inspirieren? Menschen beobachten. Wie sie miteinander umgehen, was sie fühlen könnten. Wie ihr Bewegungsmuster und ihr sozialer Umgang im Alltag ist. Und dabei probiere ich Sachen aus. Entwickle Ideen für Kunstaktionen, die diese Leute vereinnahmen, aus ihrer persönlichen Komfortzone holen. Leute beim Spielen zu beobachten, ist toll, weil Menschen dabei aus sich herausgehen, ihre Steifheit und Kontrolliertheit ablegen. Das mache ich gern. Und ich möchte, wie beim Spielen, den Leuten das Herz öffnen. Ich glaube, das kann meine Arbeit ganz gut, weil sie spielerisch mit dem Werkzeug und der Kunst selbst umgeht. Ich sage immer „Werkzeug“ zu meinen Kunstwerken.

Welche Arbeit oder welche Ausstellung war besonders wichtig für dich und für deine persönliche Entwicklung?

Moving Wall Nr. 1 in Frankfurt. Das war meine erste interaktive Arbeit. Ich habe damals dabei zugeguckt, wie die Leute interagieren können, und mich darüber gefreut, wie das funktioniert hat. Mit welcher Lust die Leute mithilfe meiner Kunst kommunizieren.

Die zweite Arbeit, die sehr wichtig war, ist die Kugel bei Johann König. 360° Presence heißt die Arbeit. Wenn man in die Galerie kam, ist die Kugel langsam im Raum hin und her gerollt. Und sie hat dabei an die Wände der Galerie geschlagen. Die Besucherpräsenz im Raum hat den White Cube zerstört. Das war ganz neu, dass ein Kunstwerk eine Galerie kaputt macht. Diese Brutalität, aber auch diese Interaktivität, weil irgendwas rollt, die Kugel also auch was mit einem selbst zu tun hat, gefiel mir. Die Grenze zwischen Betrachter und Kunstwerk verschwimmt, die Kugel nimmt als ein Werkzeug Einfluss auf das Objekt.

Und dann würde ich noch meine Arbeit Invisible Labyrinth im Centre Pompidou nennen. Wir durften im Innenraum kein Feuer, Wasser oder Rauch verwenden, und da haben wir lange überlegt, was wir stattdessen machen. Ein unsichtbares Labyrinth war die Lösung. Man kam in diesen großen Raum rein und hatte ein Headset auf. Man konnte einfach durchlaufen. Und wenn es vibriert hat, dann bedeutete das, dass du in eine der imaginären Wände reingelaufen warst. Dann musste man ein bisschen zurücktreten, und es hat zu vibrieren aufgehört. Und so konnte man die Menschen durch diesen riesigen Raum mitten in Paris navigieren. Es ging viel um Imagination. Wie funktioniert so eine unsichtbare Arbeit. Das hat mich stark beschäftigt, weil es an die grundlegende Frage der Kunst anknüpft. Was ist ein Kunstwerk? Dann kamen Wasserarbeiten. Die erste hatte ich auf der Venedig-Biennale. Die Fontänen. Die mache ich bis heute öfters hier und da. Und das ist jedes Mal spannend, so was in einer neuen Stadt temporär oder permanent aufzubauen. Jede Stadt ist anders.

Wie du gerade schon angedeutet hast, spielen Gemeinschaft und Interaktion eine wichtige Rolle in deiner Kunst. Warum hast du das so in den Mittelpunkt deines Schaffens gestellt?

Wenn man in Dänemark aufgewachsen ist, empfindet man soziale Beziehungen ganz anders als in Deutschland. Gesellschaft, Schulsystem und Freundschaften funktionieren anders. Es ist ein kleines Land. Die Ausbildung und das Kunststudium sind kostenlos. Man bekommt sogar Geld für das Studieren. Man hat dadurch andere Beweggründe, Kunst zu machen. In UK zum Beispiel muss man direkt Geld verdienen, um überhaupt die Studienkredite abbezahlen zu können. Der positivere Umgang in der Gesellschaft und meine Eltern, die alte Hippies sind, haben mich sehr in meinem Leben und meiner Kunst geprägt, insbesondere der Umgang mit Menschen und der Austausch untereinander.

2019 hast du in New York, zum UN-Klimagipfel, das Kunstprojekt Breathe with Me mitinitiiert. Wie hat sich das angefühlt, Teil einer so großen Sache zu sein?

Breathe with Me ist ein gemeinsames Kunstprojekt mit ART 2030, einer Non-Profit-Organisation, die Kunst mit der Agenda 2030 der UN zusammenbringt. Die UN hatte uns im Rahmen des offiziellen Schwerpunkts der 74. Sitzung der UN-Generalversammlung zum Klimaschutz gefragt, ob wir Lust hätten, das Projekt im UN-Hauptquartier zu machen. Schließlich haben wir den prominentesten Platz drinnen im Foyer bekommen. Es war unglaublich. Wir waren sehr aufgeregt, aber auch gut vorbereitet. Die Zusammenarbeit vor Ort funktionierte gut. Alles musste konkret sein, egal was man sagte oder schrieb, weil das riesige, bürokratische Institutionen sind. Aber als wir dann dastanden und diese Leute sahen, wie sie gemeinsam atmeten, neben Bill Gates und Angela Merkel, das war irre. Ich hatte vorher der Bundeskanzlerin einen Brief geschrieben, ob sie nicht Lust hätte, selbst teilzunehmen. Wir bekamen einen netten Brief, dass sie leider keine Zeit habe. Die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amin J. Mohammed und Michael Bloomberg haben aber mitgemacht, junge Klimaaktivisten, Ureinwohner vom Amazonas. Das war schön, zu spüren, wie Gemeinschaft durch Kunst entstehen kann. Dreihundert Leute haben an diesen drei Tagen mit uns geatmet. Danach waren wir weitere drei Tage im Central Park und insgesamt nahmen über 3.000 Leute an dem Projekt teil. Darunter 800 New Yorker Schülerinnen und Schüler, die über unsere Kooperation mit dem Metropolitan Museum of Art auf das Projekt aufmerksam geworden waren. Das war auf vielen Ebenen sehr intensiv. Die Leute waren begeistert.

Einige sagen, dass du ein Konzeptkünstler bist, andere meinen, du machst Minimal Art oder kinetische Kunst. Wie würdest du dich selbst einordnen?

Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Dan Graham. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Wir haben uns 1994, bei der Arbeit für Ólafur, kennengelernt und viele Ausstellungen zusammen gemacht. Und Dan und ich haben uns sehr geändert mit den Jahren. Damals war sowohl seine als auch meine Arbeit sehr minimalistisch. Er hat viel über Architektur und minimal Sculptures geredet. Ich auch. Und jetzt reden wir beide viel mehr über den sozialen Aspekt unserer künstlerischen Arbeit. Vor zehn Jahren, als nach meinem schweren Burn-out mein zweites Leben angefangen hat, habe ich begonnen meine Arbeit noch einmal ganz anders zu betrachten. Nicht so, dass ich Dinge aufgegeben hätte. Ich mache immer noch Spiegel. Aber davor habe ich vor allem minimalistische Skulpturen zum Leben gebracht. Man hatte einen Würfel oder einen White Cube, man hatte Bewegungen in der Kunst. Das Kunstwerk begann zu zittern, wenn man näherkam. Die Kunst hatte Angst vor dem Betrachter. Minimal Sculptures eben. Es ging um Oberfläche, die Form, die Linien. Meine Skulpturen waren schon immer sozial. „Trust the art work.“ Sitz drauf. Wenn du mich fragst, dann arbeite ich jetzt noch mehr mit sozialen Fragestellungen und habe trotzdem meinen radikalen Minimalismus beibehalten. So minimal wie möglich. Selbst meine E-Mail-Adresse ist sehr minimal. Ich versuche damit, die sozialen Aspekte unserer Gesellschaft aufzudecken. Das steht seit fünfzehn Jahren im Fokus meiner Arbeit. Wie geht man mit sich selbst um, wie geht man mit Menschen um?

Siehst du dich auch als politischen Künstler, weil du dich so intensiv mit politischen Themen auseinandersetzt?

Ich würde nicht nein dazu sagen. Meine Projekte haben manchmal schon ein politisches Statement am Ende. Ich würde das als aktivistisch bezeichnen. Aber ich glaube dennoch, dass vieles, was mit meiner Kunst zu tun hat, keine konkrete Sprache hat, keine konkrete politische Aussage. Es sind die Kunstkritiker und Kunsthistoriker, die diese Form darübersetzen, die das Werk interpretieren. Viele Künstler arbeiten ja gar nicht so, mit klarer Form und Vorstellung, sondern bringen einfach das, was sie fühlen, nach außen. Kunst hat für mich eine universelle Sprache. Egal, wo du herkommst, aus welchem Land oder welcher Kultur. Eine Skulptur kann dir überall das Gleiche sagen.

Mit anderen Medien hast du viel über dein Burn-out gesprochen. Inwieweit hat das deine Kunst verändert?

Es war ein großer Einschnitt für mein ganzes Leben. Was will ich? Früher wollte ich einen Porsche haben. Jetzt bin ich der Porsche. Das war ein Spruch von einer Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg. Die Form meiner Kunst ist immer noch die gleiche, aber der Inhalt hat sich erweitert. Ich habe einen spirituellen Blick bekommen. Ein Sammler, den ich vor Kurzem traf, der hat eine ganz frühe Arbeit von mir gekauft. Enlightment – damals wusste ich noch gar nicht, was der Begriff eigentlich bedeutet, ich fand ihn oberflächlich einfach schön. Ich hinterfrage meine Arbeiten stärker. Ich glaube, es gibt ein Bewusstsein. Und das liegt da oben. Und wir müssen es runterholen. Und das versuche ich. Alles aus meinem Herzen zu geben, für meine Kunst. Selbst wenn ich wütend bin. Meine Gefühle zu artikulieren. Die letzte Zeit war schwierig für uns alle. Aber auch sehr lehrreich. Ich habe mich selbst beobachtet, meditiert, Yoga gemacht. Da kommen neue Gefühle hoch. Und die versuche ich umzusetzen. Und das wollte ich in Frankfurt an der Schirn zeigen. Die Leute einladen, ihre Gefühle auf die weiße Wand, als Emoji, zu malen.

Ist das gerade im Moment dein größtes Projekt? Die Gesichter Today I feel like?

Das ist gerade sehr im Fokus. Es ist eine sehr einfache Art, deine Gefühle, deine Verletzbarkeit und deine Laune zu zeigen, weil man es sehr schnell und einfach malen kann. Ich habe auch eine T-Shirt-Firma, die T-Shirts mit meinen Gesichtern anbietet. Am Flughafen Kopenhagen haben wir die Leute, wie in Frankfurt, ihre Emotionen auf die Wand malen lassen. Mitten an diesem Transitort. Hättest du mich vor Jahren gefragt, ob ich wieder malen würde, hätte ich das verneint. Aber es kam einfach wieder, und es ist schön, auch hier die Reaktionen der teilnehmenden Menschen zu sehen.

Hast du gerade noch andere Projekte?

Das derzeit größte Projekt ist auf den Lofoten. Eine große Spiegelarbeit. Das Eye of the North ist eine reflektierende konkav-konvexe Installation. Die Punkte, wo die Spiegel das Licht sammeln, zeigen die Sternenkonstellation der nördlichen Erdhalbkugel. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird.

Diesen Herbst reise ich außerdem nach Grönland, um gemeinsam mit grönländischen Sozialpädagogen, Lehrern und Erziehern in den Schulen und Kindergärten vor Ort mit Today I feel like und Breathe with Me Workshops zu geben.

Welche Projekte planst du für die Zukunft?

Wir arbeiten gerade an vielen Kunst-am-Bau-Projekten, zum Beispiel für die Stadt Ishøj und das Kunstmuseum Arken, außerhalb von Kopenhagen. Da bauen wir dreißig rote Lampen, welche die Besucher vom Bahnhof zum Museum leiten sollen. Straßenlaternen – als Referenz zu Martin Kippenberger –, die Wegpfeiler und Beleuchtung zugleich sind. Zudem realisieren wir eine große Spiegelarbeit für Novo Nordisk.

Auch Einzelausstellungen werden 2021 zu sehen sein, bei meinen Galerien KÖNIG GALERIE in Berlin und Galleri Nicolai Wallner in Kopenhagen, in der Herbert-Gerisch-Stiftung in Neumünster und im öffentlichen Raum in Baden-Baden. Bei drei Gruppenausstellungen in der Kunsthalle Kiel, Kunsthal KAdE im holländischen Amersfoort und im KUNSTEN in Aalborg, Dänemark, bespiele ich jeweils einen eigenen Raum mit mehreren Werken.

Was wünscht du dir künstlerisch und persönlich für deine Zukunft?

Ich bin Familienvater und nehme mir mehr Zeit für meine Familie. Zudem mache ich gerade auch viele lustige Projekte. Einen Workshop mit einer Schule. Eine mobile Kaffeebar in Frankfurt, Smil Kaffe, die ich bemalt habe. Und dann arbeite ich seit zwei Jahren an einem Kochbuch. Wie schmecken Farben? Wir kochen seit vielen Jahren selbst und haben auf dem Studio einen Küchengarten. Und ich habe vier Dinner für die nächsten Monate organisiert, mit Künstlern, Wissenschaftlern und Köchen. Ich will ein Gemeinschaftserlebnis kreieren. Daraus soll auch ein Buch entstehen. Und ich habe ein Yoga-Buch mit Kunst rausgebracht. Das kam vom Herzen.

Sammelst du auch selbst Kunst oder unterstützt du junge Künstler?

In Kopenhagen habe ich die Karriere Bar mitgegründet, die leider nicht mehr existiert. Das war ein riesiges Projekt, an dem Künstler wie Dan Graham, Cardiff/Miller, Ceal Floyer, Tino Sehgal, Franz Ackermann, Elmgreen & Dragset, Monica Bonvicini und Ólafur Elíasson teilgenommen haben. Wir haben permanente Kunst in einer Bar gezeigt. Es ging darum, Kunst in den Alltag zu bringen. Wenn man eh schon im Restaurant sitzt, kann man ja auch Kunst betrachten.

Ganz früh, in meiner eigenen Assistenzzeit, habe ich angefangen, Arbeiten mit meinen Kollegen zu tauschen. Ich habe Kunst bekommen und dafür meine Kunst gegeben. Dann hatte ich oft Künstler in meinem Studio und habe die auch durch Ankäufe unterstützt. Und immer noch tausche ich viel mit befreundeten Künstlern. Ich vermeide es, nur ein Werk zu tauschen, sondern hätte immer gern ein Gesamtbild des Künstlers, das ist mir wichtig. Also immer vier bis fünf Werke, die zeigen, wer der Künstler ist.

Du warst an der Städelschule und hast dann in Berlin gearbeitet. Wie kam es zu der Entscheidung, in Deutschland Kunst zu machen?

Ólafur hat immer zu mir gesagt, geh weg aus Dänemark, so schnell wie möglich. Die dänische Kultur ist klein. Die Kunstszene ebenso. Zwei Jahre habe ich in Kopenhagen studiert und dort mit zwei Frauen die Künstlergruppe Otto gegründet, Ausstellungen kuratiert, habe für Ólafur gearbeitet und bin viel rumgereist. Dann habe ich bei Thomas Bayrle studiert. Ich wollte unbedingt mit ihm arbeiten. Innerhalb von 10 Tagen bin ich umgezogen. Und nach Berlin kam ich durch Ólafur Elíasson. Ich habe erst in seinem Studio auf der Matratze übernachtet und hatte dann eine eigene Wohnung. Die Energie der Stadt war damals unglaublich. Alles schien möglich.

Breathe with Me im Hauptquartier der Vereinten Nationen, 21.–24. September 2019, Ein Kunstprojekt von Jeppe Hein und ART 2030

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin / London, 303 GALLERY, New York, und Galleri Nicolai Wallner, Kopenhagen

Foto: Jan Strempel

Invisible Labyrinth, 2005, Material: Headset, Infrarot-Sensoren, Infrarot-Strahler, Steuerplatine, Ladeplatine, Abmessungen: variabel

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin / London, 303 GALLERY, New York, und Galleri Nicolai Wallner, KopenhagenFoto: Keizo Kioku, ausgestellt in Kanazawa, 2011

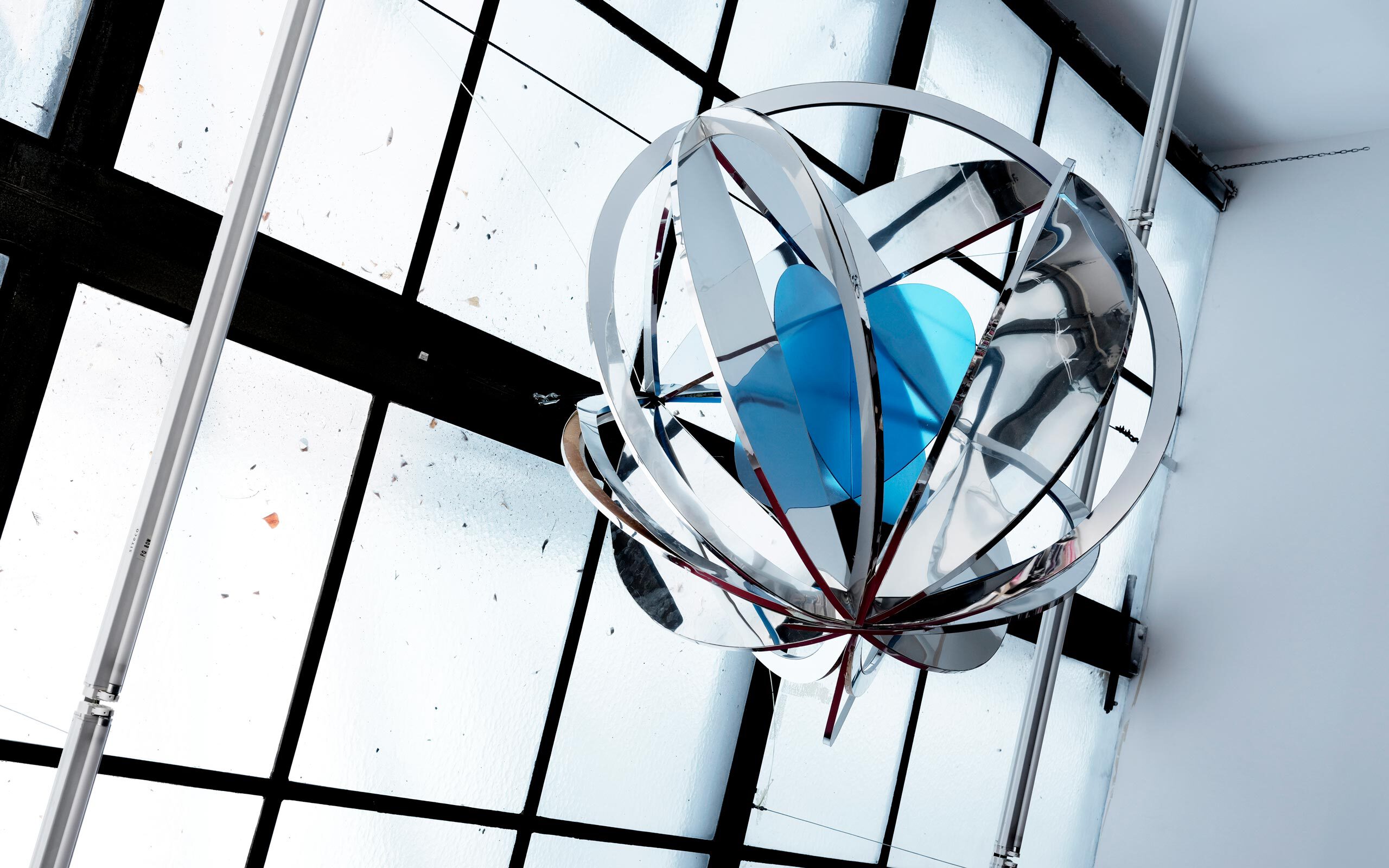

Eye of the North, 2020, Hochglanzpolierter Edelstahl, Unterbau, 800 x 500 x 170 cm, Permanente Installation im Langåsen Natur- og Skulpturpark, Svolvær, Lofoten, Norwegen

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin / London, 303 GALLERY, New York, und Galleri Nicolai Wallner, Kopenhagen

Foto: Kjell Ove Storvik

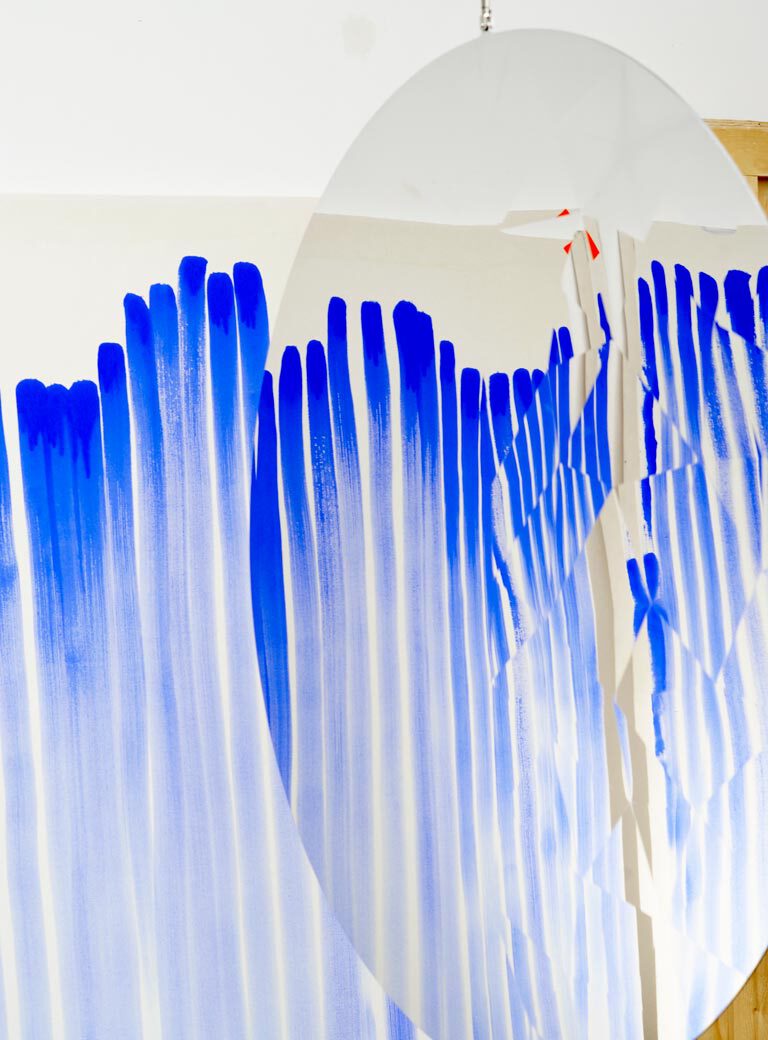

Today I feel like … Schirn, Partizipatives Kunstprojekt in der Schirn Kunsthalle, Frankfurt a.M., Deutschland, 2020

Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin / London, 303 GALLERY, New York, und Galleri Nicolai Wallner, Kopenhagen

Foto: Schirn Kunsthalle / Lena Sobczinski

Interview: Kevin Hanschke

Fotos: Franziska Rieder

Links:

Jeppe Heins WebseiteKÖNIG GALERIE, Berlin303 GALLERY, New YorkGalleri Nicolai Wallner, Kopenhagen