Das Werk des Künstlers Jonas Feferle wirkt zunächst minimal und kühl, wobei sich bei genauerer Betrachtung unregelmäßige und spannende Materialeingriffe zeigen, die den „sleeken“ Moment der Arbeiten unterbrechen. Schlagmetalle reihen sich in Platten aneinander, um Sortierung zu schaffen und Raumbeschaffenheiten zu verändern. Wichtig ist dabei die körperliche Erfahrung mit der Kunst selbst, die Beschäftigung mit dem Vorhandenen und der Hinzufügung sowie eine klare Auseinandersetzung mit den Kategorien Raum, Material und Form. Nähe und Distanz spielen zudem eine ebenso wichtige Rolle in der Erfahrung seiner Kunst, die sich oft in raumfüllenden Installationen zeigt.

Kannst du erzählen, wann und wie sich dein Interesse für die Kunst entwickelt hat?

Die Kunst war schon immer ein Teil meines Lebens, daher ist es schwierig für mich, hier einen genauen Zeitpunkt festzulegen. Ich kann jedoch sagen, dass ich bereits in meiner frühen Jugend, ungefähr mit dreizehn Jahren, ein explizites Interesse für die Arbeiten von Picasso, Jean-Michel Basquiat und Jackson Pollock entwickelt habe. Unterschiedliche Positionen in der Malerei und ihre gegensätzlichen Bewegungen haben mich damals sehr fasziniert.

Bevor du dein Kunststudium begonnen hast, beschäftigten dich die Geisteswissenschaften.

Richtig. Ich begann zunächst mein Philosophiestudium in Wien. Dadurch konnte ich mich mit den grundsätzlichen Fragen des Lebens auseinandersetzen. Damals war ich Anfang zwanzig und die Philosophie war sehr bereichernd für mein Erwachsenwerden. Ich spürte jedoch schnell, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten nicht entsprach. Zudem machte sich eine gewisse Leere in mir bemerkbar, von der ich wusste, dass sie, so pathetisch dies auch klingen mag, nur die Kunst füllen kann. Es folgten daher dann das Kunststudium und eine Fokussierung auf die Fotografie. Ich würde diesen gesamten Prozess als eine Art Kollokation intuitiven Handelns beschreiben.

Beide Studien, Kunst und Philosophie, haben sich zeitlich überschnitten. Finden philosophische Fragen Eingang in deine Kunst?

Ja und nein. Natürlich gibt es nach wie vor grundsätzliche Fragen, die mich beschäftigen und bei denen ich gerne auf die Philosophie zurückgreife. In Bezug auf meine Arbeit denke ich, dass philosophische Theorien zum Raum in meine Kunst eingeflossen sind. Fragen nach dem Raum und seiner Beschaffenheit sind jedoch grundsätzlich auch kunsthistorischen Theorien zuzuordnen. Die Verbindung ist und war also bereits gegeben, wobei ich betonen möchte, dass ich kein Interesse daran habe, philosophische Fragen in die Kunst zu übersetzen.

Material, Raum und Form sind jene Kategorien, in denen du dich künstlerisch bewegst. Kannst du beschreiben, wie du diese Kategorien behandelst?

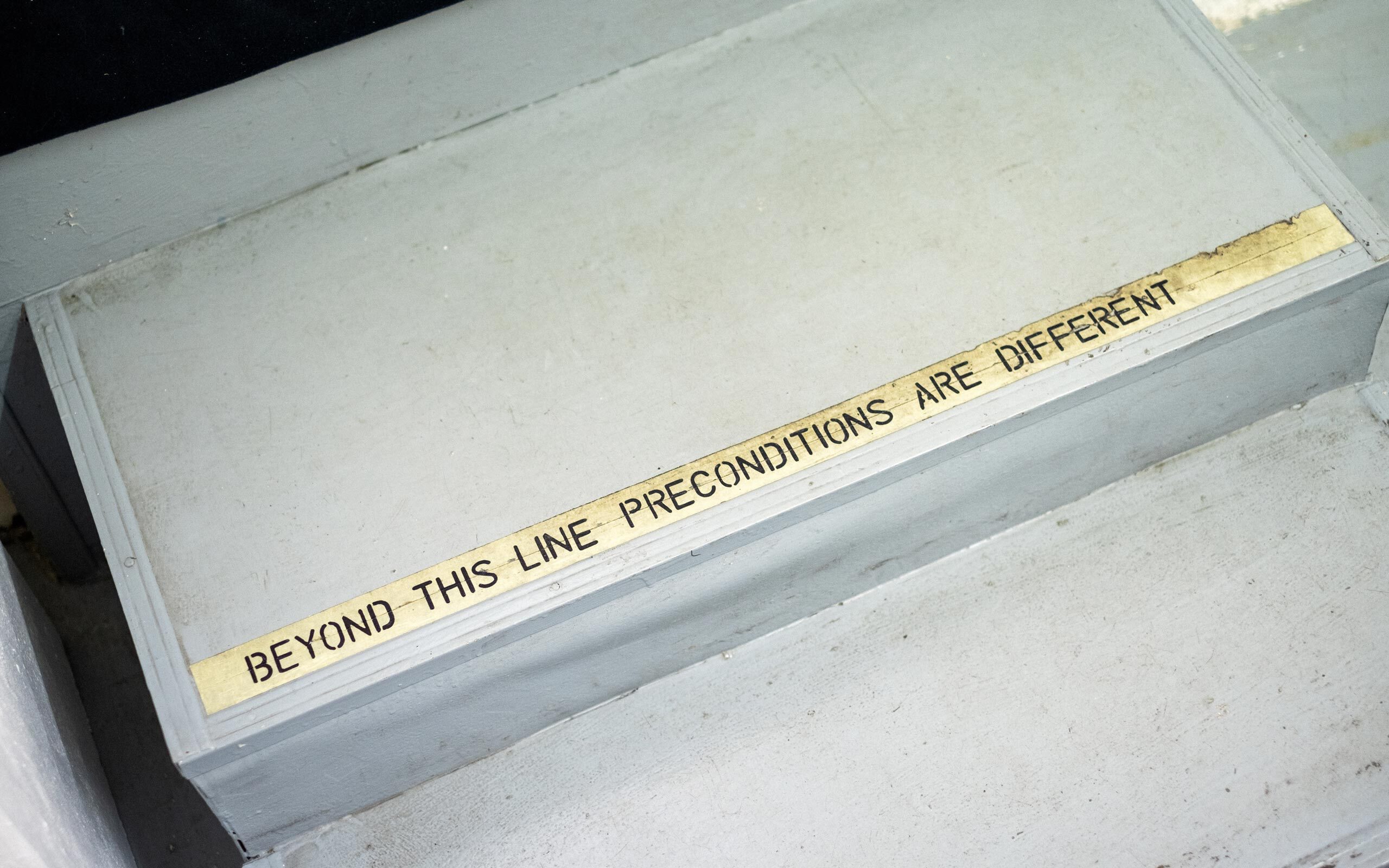

Raum, Material und Form verstehe ich als Art Vorbedingungen, die allen Arbeiten zugrunde liegen und im Prozess eine Transformation unterlaufen. Der Raum kann der Ausstellungsraum sein, aber auch das Material als Fläche, welche von mir behandelt wird. Das Material sind vorwiegend Platten und Schlagmetalle und die prinzipiellen Voraussetzungen an Ressourcen, zu denen ich Zugang habe. Form wird durch den Raum, das Material und meine persönlichen Erfahrungen und Handlungen beeinflusst. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe und weiterhin im Leben treffe, was mich beeinflusst und beschäftigt, sind ausschlaggebend für diese Handlungen und somit auch für die Form der Arbeiten. Der Moment der Entscheidung ist besonders interessant für mich und betrifft uns alle, da wir letztendlich immer Entscheidungen im Leben treffen müssen.

Wie kam es zu der Entscheidung, Schlagmetalle als Arbeitsmaterial auszuwählen?

Noch während des Studiums entschloss ich mich, die Bildträger der Fotografie, also Dibond- und Aluplatten, als Arbeitsmaterial zu wählen. Ich kam in der Bildproduktion nicht weiter und riss aus Verzweiflung eine Fotografie von ihrem Bildträger. Ich tat dies als Geste für mich selbst, um das „Dahinter“ freizulegen. Mit dieser Geste und der Freilegung des „Dahinters“, also der Platte, eröffnete sich eine neue Auseinandersetzung mit Material, Form und Raum. So begann ich raumgreifende Installationen zu erarbeiten, die eine klare Haltung, anlehnend an die Minimal Tradition, verfolgten. Später kamen die Brüche, und ich begann das Material zu ritzen, zu schleifen und stärker zu bearbeiten. Durch einen Zufall stieß ich dann auf Schlagmetalle und durch deren fragile Materialeigenschaft eröffneten sich wiederum ganz neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Oberfläche. Ich habe es auch sehr reizvoll gefunden, die metallischen Platten wieder mit Metall zu überziehen, sie wieder zu einem „Dahinter“ werden zu lassen. Ab da ist auch der Arbeitsprozess zentraler geworden, da die Technik andere Voraussetzungen mit sich bringt. Das Legen der einzelnen hauchdünnen Blätter als Wiederholung der scheinbar immer gleichen Handlung zog mich in seinen Bann.

Ist die Bewegung der Minimal Art eine wichtige Referenz in deinen Arbeiten?

Minimal und Post-Minimal Art, aber auch europäische Positionen mit ähnlichen Fragestellungen haben mich schon sehr früh fasziniert. Ich erinnere mich an einen Moment in Darmstadt. Ich war neunzehn Jahre alt und sah die Arbeit Raum 19 von Imi Knoebel im Hessischen Landesmuseum. Obwohl ich damals noch nicht so viel mit dem, was ich gesehen hatte, anfangen konnte, war ich dennoch wahnsinnig fasziniert. Diese Referenzen sind nach wie vor wichtig für mich und meine Arbeit. Zwischendurch habe ich zwar das Gefühl, diese Felder bereits ausgereizt zu haben, im Detail jedoch zeigen sich immer wieder unerforschte und unbekannte Aspekte, die eine wiederholte Beschäftigung erfordern.

Raum ist ein vielseitiger Begriff und oft muss ein Raum eine gewisse Funktion erfüllen. Wie gehst du mit dieser Vorbelastung um, wenn du dich dem Raum widmest?

Ausstellungsräume sind scheinbar neutral gesetzt, dennoch tragen sie Herausforderungen in sich. Unterschiedliche Dimensionen, die Lichtsetzung, der Boden oder auch die Raumhöhe spielen eine wichtige Rolle. Genauso wie die Dimension und das Material einer Platte. Es geht viel um das Vorhandene und das Hinzugefügte. Der Raum ist das Vorhandene und die Arbeit oder die Arbeiten sind das Hinzugefügte, die Raumelemente kaschieren oder neu anordnen. Durch diese Transformationen entstehen andere Räume und auch eine andere Raumerfahrung in der Betrachtung. Die Verhältnisse von Raum, Material und Form zeigen sich für mich eigentlich erst in der physischen Erfahrung, wenn man also gewissermaßen selbst Teil des Raumes wird. Neben klassischen Ausstellungsräumen finde ich es auch immer spannend, mit industriellen Räumen zu arbeiten. Die scheinbar neutrale Setzung ist hier von vornherein nicht gegeben und deren je eigene Störelemente sind ein gutes Kontrastprogramm zum White Cube.

Deine Arbeiten vermitteln eine kühle Atmosphäre. Ist dieser Effekt gewollt?

Ich denke nicht in atmosphärischen Kategorien. Natürlich verbreiten diese metallischen Oberflächen eine gewisse Kühle, eine Hermetik in sich. Gleichzeitig zeigt sich aber auch ein Spiegelungseffekt, der mir besonders wichtig ist, denn dadurch werden die Betrachter*innen Teil der Arbeit. Unterschiedlich, je nach Setzung, spiegelt sich auch der Raum darin. Aus Nähe und Distanz ergibt sich zudem eine gewisse Ambivalenz. Je weiter man von der Arbeit entfernt ist, desto homogener und kühler erscheint diese, während sich aus der Nähe ein organischer Moment offenbart, in dem Brüche erkennbar werden und die Fragilität der Arbeit sichtbar wird.

Deine Arbeit braucht demnach die körperliche Erfahrung. Seit geraumer Zeit und aktuell mehr denn je werden Ausstellungen jedoch online präsentiert. Wie stehst du hierzu?

Wir haben gerade einen Moment der Zäsur erfahren. Die physische Erfahrung, auf der unser gesamtes Kunstsystem aufgebaut ist, gerät aktuell ins Schwanken. Ich vertrete die Ansicht, dass Kunst physisch erfahrbar sein muss. Nicht umsonst wird ein derartiger Zirkus veranstaltet, um die Kunst zu dezentralisieren, diese also weltweit zugänglich zu machen. Der digitale Raum kann diese körperliche Begegnung mit der Kunst nicht leisten, auch wenn wir uns vermehrt auf diesen Raum zubewegen. Die sensuelle Empfindung muss gegeben sein. Wobei es natürlich Arbeiten gibt, die sich hier ausnehmen und sich im digitalen Raum erfolgreich vermitteln.

Konsumierst du Kunst online?

Die Bilderflut, mit der wir uns heute konfrontiert sehen, ist auf standardisierte Größen skaliert worden. Mich überfordert dieser Zugang und ich empfinde diese Art des Kunstkonsums auch als ermüdend. Zudem benötige ich eine gewisse Leere, um arbeiten zu können. Aus diesem Grund versuche ich, meinen Konsum möglichst minimal zu halten.

Gibt es manchmal Zweifel im Arbeitsprozess und wenn ja, wie löst du diese auf?

Der Zweifel ist ein ständiger Begleiter. An manchen Tagen entsteht ein grundlegender Zweifel. Man fragt sich, ob überhaupt noch Kunst produziert werden soll, denn alles war scheinbar schon da – also was ist dem Vorhandenen noch hinzuzufügen? Was ist noch legitim? Und leben wir nicht bereits im Überfluss? Das „Tun“ in diesem ambivalenten Verhältnis beschäftigt mich sehr. An anderen Tagen entstehen spezifische Zweifel an der Arbeit, die zu Brüchen führen. Ich sehe diese Brüche als Momente der Infragestellung meiner Praxis. Doch dieser spezifische Zweifel hat sich über die Jahre ziemlich relativiert. Mittlerweile sehe ich diese Brüche als wichtige Momente, durch die meine Arbeit Erweiterungen erfährt. Zweifel sind daher notwendig.

Welche Vorarbeit musst du leisten, um deine Arbeit zu beginnen?

Jeder Eingriff in das Material ist eine einzigartige Handlung. Auf den Platten selbst skizziere ich nichts, sondern arbeite direkt. Ich schreibe über meine Arbeit und höre viel Musik, eventuell können diese Handlungen als Vorstufen gelten, da sie einen Einfluss auf meine Arbeit haben. Zum Beispiel überlege ich bereits auf dem Weg ins Atelier, welches Album ich bei der Arbeit hören möchte. Das läuft dann den ganzen Tag im Dauerloop. Aktuell arbeite ich auch an eigenen „Sounds“ mit einem Synthesizer, die ich dann während der Arbeit laufen lasse. Dabei versuche ich herauszufinden, wie diese Reduzierung und Wiederholung von Ton meine Vorgehensweise beeinflusst. Ich habe aber keinerlei Interesse daran, mein Schreiben oder meine Sounds als eigenständige Elemente meinem Werk hinzuzufügen, denke aber, dass sich diese Tätigkeiten möglicherweise irgendwann im Gesamtbild meiner Arbeiten widerspiegeln.

Dein Atelier wirkt sehr ordentlich. Brauchst du diese Ordnung zum Arbeiten?

Ja. Ordnung ist essenziell für mich. Alles hier hat seinen Platz, denn ich halte es nicht aus, wenn ich nach etwas suchen muss. Wahrscheinlich sieht man diese Ordnung auch in meinen Arbeiten. Wenn man so will, ist es ein Anordnen, ein Sortieren von Fläche und Form.

Wärst du nicht Künstler geworden, welchen Beruf würdest du dann ausführen?

Da komme ich wieder zurück zum Zweifel. Es gab immer wieder Momente, in denen mir alle möglichen Berufe als Alternative im Kopf herumschwirrten. Die Leere kann aber am Ende immer nur die Kunst füllen.

Ausstellungsansicht, Silent Matters, Galerie Raum mit Licht, Wien 2019

Courtesy der Künstler und Galerie Raum mit Licht, Wien

Ausstellungsansicht, Silent Matters, Galerie Raum mit Licht, Wien 2019

Courtesy der Künstler und Galerie Raum mit Licht, Wien

Ausstellungsansicht, A piece of space, material and form., Galerie Raum mit Licht, Wien 2016

Courtesy der Künstler und Galerie Raum mit Licht, Wien

o.T., 2018, Aluplatten, Mixtion, Schlagaluminium, Schlagkupfer, Firnis

Courtesy der Künstler und Galerie Raum mit Licht, Wien

Interview: Alexandra-Maria Toth

Fotos: Maximilian Pramatarov