Judith Fegerl schafft Skulpturen und Installationen, die sich in die Strukturen des verwendeten Materials sowie in die gegebenen Ausstellungsräume einschalten. Mithilfe von elektrischem Strom werden Energie und Spannung in Objekte verdichtet, die den Skulpturenbegriff um einen alternativen Zustand erweitern. Energiequellen der Kunstinstitutionen werden subtrahiert oder neu in die Architektur eingearbeitet. Fegerls Arbeiten hinterlassen Spuren und sind herausfordernd sowohl für interessierte Blicke als auch für die Künstlerin selbst.

Von der Computerkunst zur Netzwerkkunst bis zu der Thematisierung von Körpererweiterungen und dem Bau von Maschinen gab es bereits verschiedene Denkrichtungen in deinem künstlerischen Schaffen. Mit welchem Ansatz arbeitest du aktuell?

Für mich hängt das alles zusammen, alle Bereiche sind aneinander angeschlossen: Maschinen, Architektur (auch digitale) und der Mensch. Zwischenräume und Verknüpfungen bedingen einander, schaffen Abhängigkeiten und Hierarchien oder befreien sich daraus. Ich destilliere diese Zustände, damit man sie getrennt vom Grundrauschen erkennen kann. Momentan arbeite ich gleichzeitig auf Mikro- und Makroebene. Für Zeichnungen stelle ich unzählige winzig kleine Bauteile her, die man fast durch eine Lupe betrachten muss. Im Gegensatz dazu gibt es einen permanenten Eingriff, der die Formspannung eines ganzen Gebäudes abbildet

Du erzeugst aufgeladene Objekte, die oft Spannungen in sich tragen. Eine durchaus bedrohliche Situation, die sich dabei den Betrachterinnen und Betrachtern bietet. Welcher Anspruch steckt dahinter?

Ein Hauptmaterial in meinen Arbeiten ist elektrischer Strom, eine Größe, die, obwohl sie seit circa 180 Jahren das Leben wie kein anderes Element geprägt hat, an sich immer noch viel Unberechenbarkeit ausstrahlt. Strom ist enorm respekteinflößend, sobald er einmal die sicheren Bahnen der Haushaltsapplikation verlässt. Das Bestreben, diese Kraft zu beherrschen, und auch ihre Unberechenbarkeit waren im Übrigen auch Grund dafür, der Elektrizität seinerzeit einen weiblichen Artikel zuzuweisen. Ich versuche, Energie und Spannung in Objekte zu verdichten und dabei auch die zeitliche Komponente zu zeigen. Die Skulpturen moment, zuletzt gezeigt in der Einzelausstellung in charge im Taxispalais Kunsthalle Tirol sowie im 21er Haus beim BC21 Art Award, bestehen aus massiven Stahlteilen, die von speziell gefertigten Elektromagneten zusammengehalten werden. Elektromagnete entfalten erst unter Strom ihre magnetische Eigenschaft. Wird die Stromzufuhr unterbrochen, bricht die Skulptur zusammen. Das schafft eine unmittelbare Beziehung zum Objekt, die mitunter erst mal wenig mit Kunstrezeption zu tun hat. Der Blick auf die Skulptur wird zum Erhaschen eines flüchtigen Augenblicks. Außerdem wird automatisch ein alternativer Zustand der Skulptur mitgedacht, der Kollaps. Das erweitert Skulptur, Raum und Zeit um eine Achse.

Bedeutet dies, dass Sammlerinnen und Sammler deiner Werke ein gewisses Sicherheitsrisiko beachten müssen, wenn sie deine Kunst bei sich zu Hause installieren?

Sollte sich beispielsweise ein Sammler oder eine Sammlerin dafür entscheiden, meine Arbeit moment zu erwerben [Anm.: Arbeiten aus der Serie moment sind in drei institutionellen Sammlungen vertreten], dann wird zunächst eine Steckdose für die Installation benötigt. Die Arbeit verlangt etwas Raum, zum einen damit sie sich in ihrem minimalistischen Charakter entfalten kann, zum anderen führt ein Stromausfall möglicherweise dazu, dass die Einzelteile nicht mehr zusammenhalten. Es ist in der Arbeit allerdings angelegt, dass sie nicht immer in aktivem Zustand gezeigt wird. Der ruhende Zustand – also die Arbeit, zerlegt in ihre Bestandteile – ist eine mitgedachte Form und damit auch eine Option, mit dem Kunstwerk zu leben. Die Entscheidung wird durch das individuelle Bedürfnis für mehr oder weniger Nervenkitzel bestimmt.

Im Gegensatz zur Aufladung werden von dir auch ganze Institutionen der Kunst entladen. Dabei werden Kabelwege und Verbindungen sichtbar. Warum diese Aufzeigung?

Das Museum sehe ich als einen neutralen Raum, der wie eine Intensivstation für Kunstwerke funktioniert. Es gibt universelle Interfaces, kompatible Standards. Arbeiten werden positioniert, beleuchtet, angeschlossen, gesichert, überwacht, protokolliert, restauriert und nach einer bestimmten Zeitspanne wieder verpackt, entlassen oder abgetragen. Die Maschinerie des Betriebs und die baulichen Gegebenheiten sind Teil meiner Beobachtungen und der daraus resultierenden Arbeiten. Für die Arbeit self habe ich einem ganzen Kunstraum sämtliche Stromleitungen, Lichter, Steckdosen, Monitore, Arbeitsplätze und Einbauten entzogen. Es war finster und roh. Mir war wichtig, den Raum als energieliefernde Hülle zu zeigen. Die Installation cauter thematisiert das Potenzial elektrischer Leitungen. Mit Starkstrom werden Leitungen so überlastet, dass sie durch die Wand brennen und eine Zeichnung entsteht. In der Vorbereitung solcher Installationen arbeite ich eng mit den Institutionen zusammen. Dadurch ergeben sich wiederum Einblicke in Bereiche, die üblicherweise nicht zugänglich sind. Das finde ich sehr spannend.

Von der Landesgalerie Niederösterreich wurdest du eingeladen, eine Installation in die Architektur des Gebäudes zu integrieren. Was kannst du darüber erzählen?

Ich wurde gebeten, eine Arbeit zu entwickeln, die sich mit dem Museum selbst auseinandersetzt, und daher bereits sehr früh in die anfänglichen Bauphasen eingebunden. Dadurch konnte ich mich intensiv mit der geplanten Gestalt und Form des Gebäudes beschäftigen. Ich vergleiche die Form des Museums mit dem idealtypischen Kubus und stelle die Frage, welche kinetische Energie investiert werden muss, um mit einer elastischen Verformung, vom Würfel ausgehend, die Gebäudeform des Museums zu erreichen. Drei unterschiedliche Objekte werden in die Museumswände integriert, die durch ihre eigene Form von der virtuell gespeicherten Energie im Museumsbau erzählen. Auch hier zeichne ich ein Bild von einem alternativen Zustand, einer Möglichkeitsform, die der Ist-Form innewohnt. Ein zweiter Teil der Arbeit sind Bronzeabgüsse von gespannten Zugfedern.

Deine Arbeiten sind sehr technisch, und du benötigst teilweise schweres und komplexes Material, das sich nicht immer leicht finden lässt. Woher beziehst du dein Arbeitsmaterial?

Ich sammle Material, aber auch Prozesse. Ich dokumentiere viel und gehe mit sehr offenen Augen durch die Welt. Mich faszinieren Details, oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die Gedankenkaskaden in Gang setzen und ganze Arbeiten inspirieren können. Natürlich recherchiere ich auch viel und erlerne neue Fertigkeiten, wenn sich konkrete Aufgaben stellen. Ich greife selten auf handelsübliche Lösungen zurück. Meistens sind meine Anforderungen so speziell, so dass ich mit Betrieben Sonderanfertigungen entwickle oder auch ganz alleine produziere. Wenn es um das Material geht, interessieren mich spezifische Eigenschaften, technische Anwendungen, die es dann für mich auch inhaltlich aufladen. Beispiele dafür sind Wachspapier oder Porzellan. Manche Stoffe jage ich dann, weil sie nur schwer zu bekommen sind. Im Lauf der Zeit ist auch eine Materialsystematik entstanden, auf die hin mögliche Neuzugänge überprüft werden.

Judith Fegerl, moment, 2017

3-teilig, massiver Stahl, Elektromagnete, Kabel, Netzteil

(c) Belvedere Wien, Foto: Johannes Stoll

in charge, Taxispalais Kunsthalle Tirol, 2017; easy axis, 2016 und still, 2013

Courtesy Galerie Hubert Winter, Wien/Vienna

Judith Fegerl, in charge, Taxispalais Kunsthalle Tirol, 2017; batch, 2017 und beads, 2017

Courtesy Galerie Hubert Winter, Wien/Vienna, Foto: Gregor Sailer

Welche Vorraussetzungen muss dein Atelier bieten, damit du deine Arbeiten entsprechend umsetzen kannst?

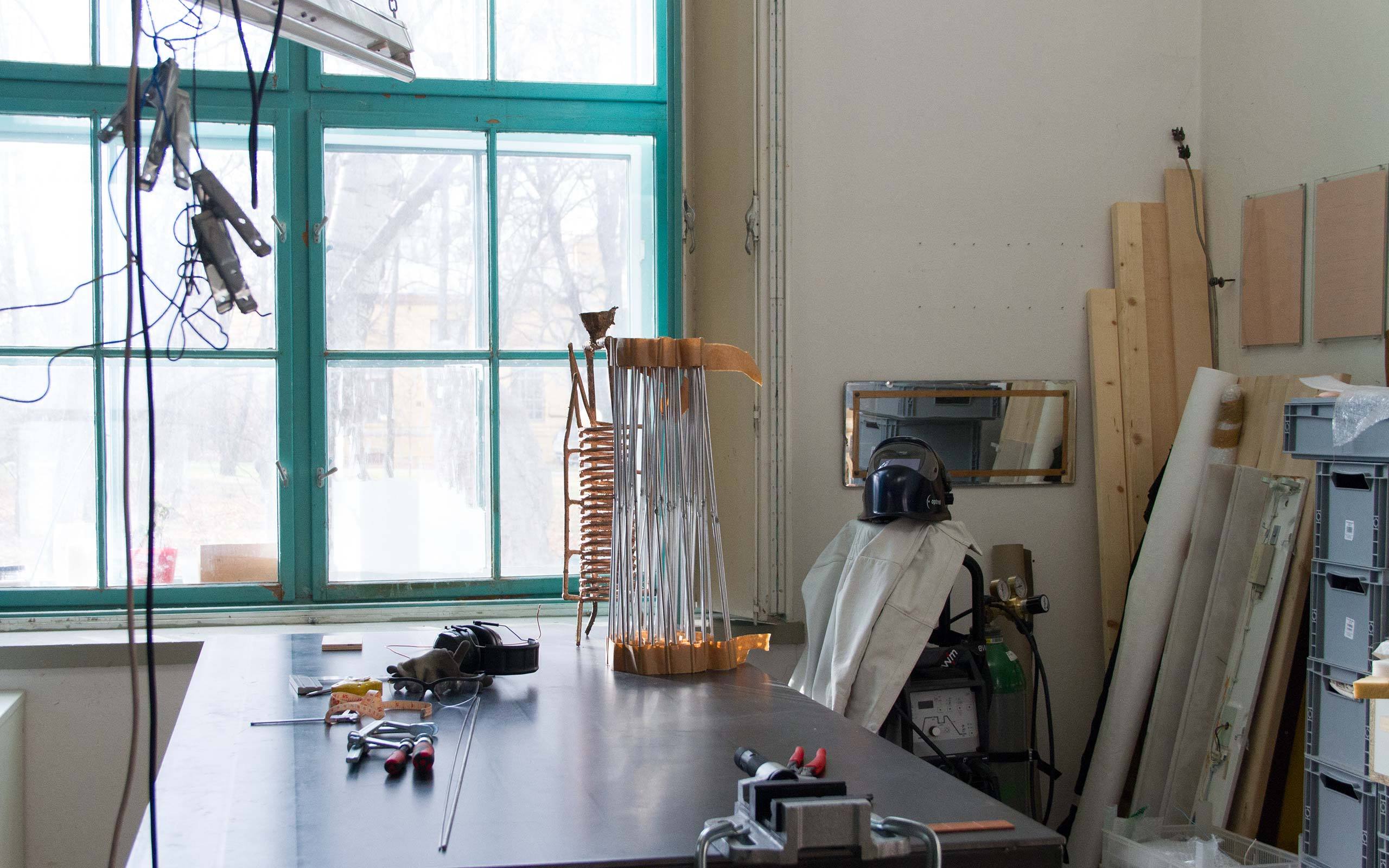

Mein Atelier ist wie ein Labor. Es muss funktional und gut ausgestattet sein. Ich brauche nicht sehr viel Platz, aber dafür alles gut organisiert. Da ich mit vielen verschiedenen Medien arbeite, gibt es unterschiedlichstes Equipment, um neue Sachen ausprobieren zu können. Da ist im Laufe der Zeit schon ein kleiner Maschinenpark angewachsen. Es gibt eine Station zum Weichlöten und für elektrische Zeichnungen, einen Nähplatz mit zwei Nähmaschinen, einen Schneidetisch und meinen Computer und für gröbere Arbeiten eine Metallwerkstatt mit verschiedensten Sägen und einem großen Tisch zum Bauen, Hartlöten und Schweißen. Ich hätte eigentlich noch gerne einen eigenen Ofen zum Brennen von Keramik, vielleicht kommt das ja auch noch. Mein Atelier muss auf jeden Fall ein Ort zum Wohlfühlen sein, am besten mit viel Licht.

Wie hoch ist der experimentelle Aufwand in deiner Arbeit? Was wird vorher wie und wie lange getestet?

Bei Installationen wie cauter oder auch reservoir gehen den Arbeiten ausgedehnte Testphasen voraus. Das kann auch mal länger als ein Jahr dauern. Zuerst habe ich eine gewisse Vorstellung davon, wie ich einen Stoff verwenden oder ein Thema bearbeiten will. In den ersten Versuchen werde ich dann möglicherweise überrascht, wie ein Material reagiert oder überreagiert. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, und so habe ich bereits einige Male meine Finger zu nahe am Strom gehabt. Gerade bei Arbeiten, die offene Stromkreise oder instabile Verbindungen involvieren, kommt in der Vorbereitung einer Ausstellung auch die Sicherheitsfrage dazu. Einige Arbeiten benötigen Langzeit-Tests, damit es im laufenden Betrieb keine Probleme gibt. Das alles ist schon aufwendig, deshalb ist es für mich besonders wichtig, mit Zeichnungen und kleineren Objekten spontaner agieren zu können. Beim Zeichnen bin ich ganz nah an meinen Gedanken und kann schnell etwas ausprobieren und auch die Dynamik des Moments nützen. Dabei entstehen neue Dinge, die sich dann auch wieder in größere Arbeiten einschreiben.

Deine technische Arbeitsweise wirkt sehr „nüchtern“, und das Resultat dieser „Nüchternheit“ sind oft sehr minimalistische, aber doch fragil erscheinende Objekte, die emotional ansprechen, da es in deiner Arbeit ja um eigene Erfahrungen und Prozesse geht. Ist diese „Nüchternheit“ ein Weg, um „Kitsch“ zu vermeiden?

Ich bewundere Üppigkeit in der Kunst. Das ist etwas, das ich gerne sehe und genießen kann: eine gewisse künstlerische Ausuferung, die wie bei dem Künstler Jason Rhoades eine enorme Form von unbändiger Energie vermittelt. Es ist jedoch nicht mein Weg. Wenn ich eine Arbeit beginne, dann kann dies mit einem Destillationsprozess verglichen werden, bei dem sich alles auf die Essenz verdichtet, die meiner Arbeit diesen minimalistischen Charakter verleiht, und bei dem sich alle Entscheidungsprozesse widerspiegeln.

2010 gab es bei deiner Arbeit „revers“ eine Berührung zwischen Kunst und Leben, oder auch Mensch und Maschine. Kannst du von dieser Arbeit erzählen und deine Intention dabei beschreiben?

Bei der Arbeit revers war es mir wichtig, eine Ausstellungssituation umzukehren. In meiner künstlerischen Arbeit verbinde ich oft meine Installationen mit dem Haus, der Institution. Bei dem Werk revers habe ich die Ausstellungssituation mit minus Eins multipliziert und die Besucherinnen und Besucher an meine Installation angesteckt. In Kooperation mit dem Roten Kreuz entstand so eine temporäre Blutspendezentrale, die der Arbeit einen performativen Charakter verlieh und zwei unterschiedliche Besucherströme anzog. So kamen sowohl Museumsbesucher als auch Blutspender mit meiner Installation in Kontakt.

Die Verknüpfung von Mensch und Maschine kann bei Donna Haraway als Möglichkeit herangezogen werden, um Grenzen zu überwinden und neue Herausforderungen zu schaffen. Welche Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Veränderung siehst du in der Verbindung von Mensch und Maschine?

Aus heutiger Sicht hat Donna Haraway den Terminus der Maschine auch als ein Vehikel eingesetzt, um traditionelle Denkmuster auszuhebeln und dadurch eine Ebene für progressive gesellschaftliche Ideen zu bereiten. Die sprichwörtliche Verbindung von Mensch und Maschine zu einem hybriden Wesen sehe ich nicht, sehr wohl aber die Ergänzung unserer körperlichen Fähigkeiten durch technische, nicht invasive Konsumgüter. Der Computer als allgegenwärtiges Gegenüber ergänzt und unterstützt unsere Kapazitäten, die Interaktion weist jedoch auch einen hohen Suchtcharakter auf. Der Computer, die smarte Flotte an „personal devices“ und das Netz, auf das sie zugreifen, sind in ihrem Machtanspruch und Wahrheitsgehalt sowie als Instrument der Manipulation und um Daten zu ernten in Zukunft immer kritischer zu betrachten und infrage zu stellen.

In der Kunstwelt sind Frauen nach wie vor weniger in großen Institutionen und Galerien mit ihrer Kunst vertreten als Männer. Wie stehst du zu dieser Thematik?

Das muss sich natürlich ändern! Das müssen wir natürlich ändern! Generationen an Frauen haben schon schwer daran gearbeitet, auf diese Missstände und Diskriminierung aufmerksam zu machen, und weder wir noch die nachfolgenden Generationen sollten sich auf den bisherigen Errungenschaften ausruhen. Es wird noch lange dauern, bis eine entspannte Gleichstellung etabliert ist. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Frauen solidarisch agieren, entsprechende Netzwerke pflegen und dieses große Thema bei jeder sich bietenden Gelegenheit mitdenken. Auch Männer sind gefordert, dieses Streben zur nachhaltigen Geschlechtergleichstellung in allen Bereichen zu unterstützen und tatkräftig mitzutragen. Ohne die intergeschlechtliche Solidarität wird es nicht funktionieren.

Gibt es ein künstlerisches Projekt in deinem Kopf, welches derart komplex ist, dass sich dadurch bis jetzt noch keine Umsetzung ergeben hat?

Für grössere Projekte arbeite ich mit der Institution, also dem Gebäude, als Material. Dies ergibt sich aber nicht kontinuierlich, doch laufend arbeite ich an Ideen und skizziere mögliche Szenarien. Ob die dann allerdings genauso umsetzbar sind, ist fraglich. Nachdem ich versuche, nach den Regeln der Nachhaltigkeit zu agieren, arbeite ich eng mit den Institutionen zusammen, um auch Synergieeffekte durch Ressourcenschonung zu erzeugen. Aber apropos Ressource – ich würde gerne einmal ein größeres Projekt mit einem energiewirtschaftlichen Unternehmen realisieren, also direkt an die Quelle gehen.

Judith Fegerl, reservoir, 2010, Kunstverein Friedrichshafen

Judith Fegerl, cauter, 2015, Kunsthaus Glarus

Judith Fegerl, Ohne Titel, 2017, Bronzeguss gespannter Zugfedern, 200 x 6 cm

Interview: Alexandra-Maria Toth

Fotos: Florian Langhammer