Kay Walkowiak ist in der Skulptur genauso zuhause wie in der Fotografie und der Videokunst. Er versteht es, diese Medien in konzeptuell straff gebündelten Installationen präzise einzusetzen und so eigentlich sperrige Themen, wie etwa kulturell bedingte Unterschiede in der Bedeutungsproduktion von Kunst, poetisch zu veranschaulichen. Wir haben den in Wien lebenden Künstler zu einem Gespräch getroffen und zu Themen von seinem verschlungenen Werdegang, über seine Faszination von Asien, bis hin zu seinem interdisziplinären Anspruch befragt.

Kay, du hattest gerade eine Ausstellung, „Requiem of Lost Forms“, im ehemaligen k. & k. Telegraphenamt in der Berggasse in Wien. Das Gebäude befindet sich in einem Zustand der Zwischennutzung und auch in deiner Arbeit spielt Impermanenz immer wieder eine Rolle. Hast du dich dadurch mit dem Ausstellungsraum speziell anfreunden können?

Ja, auf jeden Fall. Es ist das Konzept des Kurators Itai Margula, jeden Künstler in direkten Dialog mit dem Ausstellungsraum zu setzen. Diese Einladung war für mich besonders schön, weil das Thema der Temporalität und Vergänglichkeit – oder, positiv gesagt, der fortwährenden Veränderung von Realität – in den letzten drei Jahren sehr präsent in meiner Arbeit war. Mich hat der Zwischenzustand des Raumes sehr angesprochen: Alles ist gebrochen und angekratzt. Die Decken sind für Statikproben aufgerissen und so weiter. Die Arbeiten, die zu sehen waren, sind genauso durch performative Interaktion nicht mehr heil, sondern verletzt. Dabei steht die Frage im Raum, ob nicht eine Fläche, die Patina hat und eine Geschichte erzählt, schöner ist als eine glatte Oberfläche.

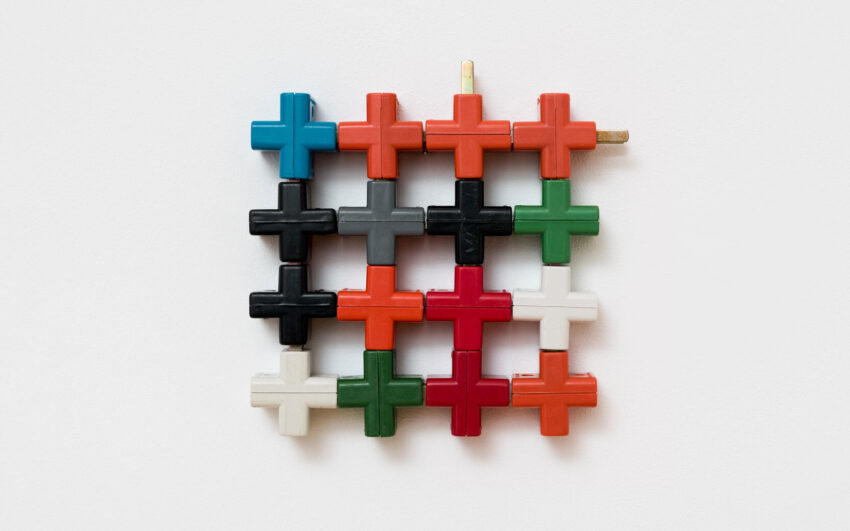

Die performativ abgenutzten Objekte wie etwa in „Minimal Vandalism“ sind ein gutes Beispiel für deinen interdisziplinären Ansatz. Deine Arbeit erstreckt sich zwischen Skulptur, Performance, Fotografie und Film.

Grundsätzlich hat mich zu Beginn meines Studiums das räumliche Arbeiten interessiert, also Skulptur und Installation. Bald bin ich dann auf die Frage nach der Rezeption von Objekten gekommen. Wie strukturiert ein Objekt eigentlich den Raum? Wie spricht dieses Objekt den Betrachter physisch an, bevor er überhaupt intellektuell darüber reflektieren kann? Welcher Affekt stellt sich beim ersten Kontakt ein? Diese Art der Betrachteransprache habe ich in kleinen Settings verarbeitet, die eine Leerstelle für den menschlichen Körper boten. Es kam dann auch oft die Frage, ob man die Objekte denn jetzt wirklich benutzen solle. Aber im Moment der Frage ist das ja sowieso in Gedanken schon passiert. Das zeigt, dass das Körpergedächtnis als erstes reagiert. Die Reflexion über einen Prozess kommt erst danach.

Wenn du das so beschreibst, zeichnet sich schon ab, warum das zeitliche Element – wie etwa in einem Video – in deiner Arbeit an Wichtigkeit gewonnen hat.

Die Frage, ob man meine Arbeiten jetzt wirklich benutzen soll, ist so oft aufgetreten, dass ich mir gedacht habe, dass es interessant wäre, den ganzen Zusammenhang auszuspielen und die Performance wirklich mit dem Objekt zusammenzubringen. Das war der eigentliche Beginn meiner Verschränkung verschiedener Arbeitsweisen. Meine Arbeiten sind nach wie vor oft in der Installation verortet, werden aber zu Bühnen, wo performative Interaktion stattfindet, deren Ausgangspunkt das Objekt ist. Zwischen den einzelnen Bereichen sind fließende Übergänge: von der Skulptur als Inhalt der inszenierten Fotografie bis zum Film als Medium zur Aufzeichnung von Interventionen im öffentlichen Raum.

Du hast in Wien „Skulptur und Multimedia“ bei Erwin Wurm und in Japan „Extended Expression“ bei Koki Tanaka studiert. Bereits die Titel der Studiengänge scheinen deinen offenen Zugang anzukündigen.

Sein weit gefächertes Spektrum ist etwas, das man Erwin Wurm wirklich zugute halten kann. Er hat immer gepredigt, dass man sich noch früh genug auf einen Stil festlegen würde und das Studium deswegen eine Zeit des Experimentierens sein solle. In der Klasse gab es keine klare Vorgabe, in welchem Medium man sich bewegen musste. Eher war es eine Selbstverständlichkeit, dass je nach Konzept der Arbeit auch das Medium gewählt wurde. Und alles, was sich zwischen den Medien an Verschränkungen abspielen kann, war genauso möglich. An der Uni in Tokio gab es die Infrastruktur für Skulptur fast gar nicht. Dadurch habe ich mich in dem Jahr intensiv der Fotografie und dem Filmen gewidmet, die dadurch zu noch wichtigeren Medien in meiner Arbeit geworden sind. Das sind alles Gründe dafür, dass ich nie den Druck hatte, mich ausschließlich als Bildhauer oder als Fotograf zu definieren.

Minimal Vandalism, 2013, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Minimal Vandalism, 2013, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Wann hat sich denn für dich herauskristallisiert, dass du Künstler werden willst?

Ich war ganz sicher keiner, der immer schon gewusst hat, dass er Künstler werden möchte. Nach dem Schulabschluss hatte ich viele Interessen, aber keinen Bereich, auf den ich meinen ganzen Fokus richten wollte. Zuerst bin ich zwei Jahre auf Reisen gewesen und dann nach Wien gekommen. Dort habe ich mich erst einmal in Philosophie inskribiert, um eine Basis zu haben. Eigentlich wollte ich aber einen Einblick in die verschiedensten Studiengänge gewinnen. Von der Ethnologie über die Architektur bis zu Landschaftsdesign, Medizin, Soziologie und Psychologie habe ich alles abgegrast. (lacht) Ich war wirklich sehr gut informiert, was es alles gibt. Kunst hat mich die ganze Zeit interessiert, aber ich habe nicht gedacht, dass ich das wirklich hauptberuflich machen will. Deswegen habe ich die Kunstunis bei meiner Recherche auch ausgeklammert.

Kannst du sagen, aus welchem der vielen Bereiche, in die du hineingeschnuppert hast, du am meisten für deine künstlerische Arbeit mitgenommen hast?

Das sind ganz klar die Philosophie und Teile der Psychologie. Für mich ergeben sich zwischen den beiden immer wieder Verschränkungen. Die Philosophie in Asien zum Beispiel ist sehr psychologisch, weil sie sich mit dem Verhältnis von Körper, Geist und Umwelt auseinandersetzt. Und die interkulturelle Philosophie hat interessante Berührungspunkte zur Ethnologie. Ich glaube, da war ich auch einmal ein oder zwei Semester eingeschrieben. (lacht) In dem Bereich finde ich die Frage nach lokaler Bedeutungsproduktion spannend. Das ist etwas, was heutzutage immer mehr verschwimmt, aber die Sozialisation in unterschiedlichen Kulturkreisen bringt nach wie vor eine andere Wahrnehmung von Realität und damit eine andere Art zu leben mit sich. Das fasziniert mich.

Nachdem du alle diese Erfahrungen gesammelt hast, bist du letztendlich doch an einer Kunstuni gelandet. Wie ist das passiert?

Als ich nach einiger Zeit immer noch orientierungslos war, habe ich mich selbst ausgetrickst, indem ich zwei Mappen gemacht habe: eine für die Akademie der bildenden Künste und eine für die Universität für angewandte Kunst. Wie sonst hätte ich denn dort einen Einblick bekommen können? Ich glaube, es war ein Vorteil, dass es nicht mein primäres Ziel war, aufgenommen zu werden. Dadurch bin ich sehr entspannt an die Sache herangegangen. Ich hatte aber dann das große Glück, ohne es erwartet zu haben, an beiden Unis aufgenommen zu werden. Eine Zeitlang war ich auf der „Bildenden“ bei Eva Schlegel und dann an der „Angewandten“ bei Erwin Wurm.

Kunst zu studieren, bedeutet ja noch nicht, Künstler zu werden. Ab welchem Zeitpunkt warst du davon überzeugt, dass du die Kunst wirklich zu deinem Beruf machen wirst?

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir die ersten zwei Jahre überhaupt nicht sicher war, ob ich weitermachen soll. Ich hatte wahnsinnig viele Zweifel, wie es nach dem Studium weitergehen wird und ob es wirklich mein Weg ist, Künstler zu werden. Aber ich habe mir gesagt, dass ich dabei bleibe, solange ich nichts finde, was mich mehr anspricht und inspiriert. Die letzte größere Krise hatte ich vor dem Diplom. Der Turning Point kam mit dem Abschluss meines Studiums. Seitdem ich Kunst als Beruf nicht mehr infrage stelle, kann ich mir keine bessere Tätigkeit für mich mehr vorstellen.

Dislocated Traces, 2014, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Dislocated Traces, 2014, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Dislocated Traces, 2014, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Hast du dir während des Studierens Vorstellungen vom Leben und Arbeiten nach dem Abschluss gemacht? Kann man so etwas überhaupt planen?

In meiner Studienzeit habe ich sehr bescheiden von einer kleinen Studienbeihilfe und von Nebenjobs gelebt. Einerseits konnte ich mir nicht vorstellen, wie mein Leben ausschauen wird, wenn diese kleine soziale Unterstützung wegfällt. Andererseits war das eine Realität, auf die wir schon auch vorbereitet wurden. Keiner der Lehrenden hat behauptet, dass es sofort losgeht, wenn man draußen ist, und dass alle gleich von ihrer Kunst leben können. Es war eher von einem Marathonlauf die Rede und davon, dass man gut dabei sei, wenn sich zehn Jahre nach dem Diplom etwas bewege.

Manchmal wirkt es so, als ob der Markt rein von Trends gelenkt wird. Wie sehr kann ein Künstler den Verlauf seiner Karriere überhaupt selbst steuern?

An der Uni hatten wir einmal einen sehr guten Workshop mit einem Kurator, der uns nahegelegt hat, uns zu überlegen, ob wir unsere Karriere für fünf, 15 oder 50 Jahre anlegen wollen. Alles, was schnell in die Höhe geht, kann genauso schnell wieder bergab gehen. Was man versuchen kann, ist, mit nachhaltiger künstlerischer Arbeit ein eigenständiges Werk aufzubauen, ohne sich dabei in Trends einzuklinken, die vom Kunstmarkt gepusht werden. Einmal ist es die abstrakte Malerei, dann kommt die Figur wieder zurück. Alle fünf bis zehn Jahre gibt es einen Skulpturen-Hype und so weiter. Es zeigt sich immer wieder, dass so nur kurze Phasen des Ruhms entstehen. Ich finde, man sollte stattdessen seinen Interessen treu bleiben und sich auch nicht zu sehr von Galeristen beeinflussen lassen, die einem möglicherweise sagen, was leicht zu vermarkten ist. Aber natürlich ist die Versuchung, das zu tun, was gut funktioniert, groß, zum Beispiel wenn man frisch von der Uni kommt oder finanzielle Absicherung braucht.

Du wirst mit Zeller van Almsick von einer noch recht jungen Galerie aus Wien vertreten. Was sind deine Erfahrungen, auf diese Art in den Kunstmarkt zu starten?

Bisher nur die besten. Ich glaube, alle jungen Unternehmer vereint, dass sie eine Vision haben. Man hat mehr Elan, Motivation, Risikobereitschaft und spielerischere Herangehensweisen. Ich finde es sehr gut, dass es eine Offenheit gegenüber Alternativen im Präsentations- oder Ausstellungskontext wie auch im Bereich der Kollaborationen gibt. Und im besten Fall wächst man gemeinsam. Der Reiz, den die Aussicht, von einer sehr großen Galerie vertreten zu werden, auf eine Künstlerin oder einen Künstler ausübt, kann übrigens auch trügerisch sein, da der Fokus dieser Galerien oft ganz woanders liegt. Dort geht es meist darum, Umsätze mit den etablierten Positionen der Galerie, denen mit höherem Marktwert, zu erzielen.

Du warst nach dem Schulabschluss viel auf Reisen und hast ein Jahr lang in Japan studiert und dich für andere Kulturen interessiert. Kulturelle Unterschiede spielen in deiner Arbeit überhaupt eine große Rolle. Ist in deiner Erfahrung die Situation des Künstlers in Fernost eine andere als in Europa?

Eine Sache, die Asien – speziell Japan und China – von Europa unterscheidet, ist die Idee der Meisterschaft. Traditionell gilt es als die höchste Leistung, seine künstlerische Arbeit zu einem Punkt zu bringen, dass sie mit der des Lehrmeisters vergleichbar wird. Das hängt auch damit zusammen, dass dort das Kollektiv über dem Individuum steht und Individualismus nicht unbedingt als erstrebenswert gilt. Dadurch ersetzt kunsthandwerkliche Präzision einen individuellen Stil. Das ist ein großer Unterschied zu Europa, wo spätestens seit der Avantgarde am Anfang des 20. Jahrhunderts in erster Linie Neuerungen, die mit der Tradition brechen, im Vordergrund stehen und damit einhergehend ganz individuelle künstlerische Ausdrucksweisen.

Neben Japan ist Indien ein wichtiges Land für dich. Dort hast du auch einige Zeit verbracht und verschiedene Arbeiten umgesetzt.

Mein Interesse für Indien – anfänglich vor allem für den Norden, den Himalaya und die dort überlebende tibetische Kultur – hat schon in der Studienzeit begonnen. Ich habe meine Reisen dorthin in den Sommerferien immer für kleine Projekte genutzt. 2011 habe ich dann ein Arbeitsstipendium bekommen und bin das erste Mal wirklich nur zum Arbeiten nach Indien geflogen. Das Ergebnis war der erste Teil meiner Chandigarh-Trilogie. 2013, 2015 und 2017 war ich über Artist in Residence-Stipendien dann jeweils für einige Monate zum Arbeiten dort.

Was hast du in Indien vorgefunden, was du in deiner künstlerischen Arbeit umsetzen konntest?

Man kann in vielen Kulturen Asiens das philosophische Prinzip der fortwährenden Veränderung wiederfinden. Die buddhistische und auch hinduistische Denkweise über das Leben baut darauf auf. Mich hat der starke Kontrast zur europäischen Denktradition interessiert, die unter anderem auf Platons Ewigkeitsdenken zurückgeht. Dabei stehen Ideen und Formen im Vordergrund, die es immer schon gegeben haben soll. Ich habe diese unterschiedlichen Traditionen zum Beispiel in meiner Arbeit Dislocated Traces aufgegriffen: In Indien herrscht der Glaube, dass man den Reinkarnationszyklus automatisch durchbricht, wenn man in der Stadt Varanasi im Ganges beigesetzt wird. Dadurch ist dort Endlichkeit und Veränderung besonders intensiv wahrnehmbar. Ich habe minimalistische Formen in einer Prozession durch die Stadt tragen lassen und dann in den heiligen Fluss Ganges gesetzt. So wurden diese beiden Konzeptionen von Realität miteinander konfrontiert.

Du arbeitest überhaupt viel mit kulturellen Herangehensweisen und gleichst die Abstraktion, die wir in Europa für einen universellen Wert halten, mit anderen Herangehensweisen in Ländern wie eben Indien ab. Bist du dabei zu Schlüssen über die Rolle der Kunst gekommen?

In vielen traditionell ausgerichteten Kulturen ist die Kunst ein Medium, das die Aufgabe hat, den Menschen eine Besserung ihrer Existenz zu ermöglichen. Sie hat dadurch oft eher religiöse und spirituelle Themen zum Inhalt, ist aber im Gegensatz zu unserer christlichen Ikonografie ein sehr praktischer Ratgeber. Die Kunst hat also zum Beispiel in buddhistisch geprägten Ländern oft noch den Stellenwert, ein Werkzeug zu sein, das die Menschen auf einen gewissen Weg bringen soll. In meiner Arbeit geht es mir aber gar nicht unbedingt darum, solche Vergleiche anzustellen, sondern darum, aufzuzeigen, dass Konzepte, die in einem Kulturraum Selbstverständlichkeiten sind, außerhalb davon ganz anders rezipiert werden. Meine Arbeiten sollen Projektionsflächen sein, an denen kulturelle Zugänge zur Realität zum Ausdruck kommen können, die unserem Verständnis vielleicht sogar diametral entgegenstehen.

Wenn du über diametral entgegengesetzte Zugänge zur Kunst sprichst, dann fällt einem deine Videoarbeit „Making Sense Out of Abstraction“ ein. Kannst du erzählen, was dein Konzept dabei war?

Die indischen Asketen, die sogenannten Sadhus, versammeln sich seit Jahrhunderten, um Erfahrungen über ihre spirituelle Praxis auszutauschen. Daraus ist ein zyklisches Fest, die Kumbh Mela, entstanden, das alle 12 Jahre in Allahabad stattfindet. Zu diesem Anlass entsteht eine riesige Zeltstadt für Millionen von Pilgern, die kommen, um die Sadhus und ihre höhere Weisheit zu konsultieren. Und genau so bin ich, dieser Tradition folgend, mit minimalistischen Kompositionen und der Bitte, ob sie auf die Kunst, die ich ihnen zeige, reagieren können, zu den Sadhus gegangen. So sind vielfältige Interpretationen entstanden, in denen zum Beispiel die Farben in Verbindung zur Bhagavad Gita, zu einer der zentralen Schriften im Hinduismus, gesetzt wurden oder die sonst irgendwie in Bezug zu der Welt der Asketen stehen. Einer der Sadhus hat mein Anliegen falsch verstanden und stattdessen aus der Komposition meine Karriereaussichten vorhergesagt. So meinte er nur: „The omens are very good.“

Making Sense Out of Abstraction, 2013, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Making Sense Out of Abstraction, 2013, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Making Sense Out of Abstraction, 2013, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Was hast du dir als Ergebnis der Befragung der Sadhus versprochen?

Erwartet habe ich zunächst gar nichts, weil die Arbeit als Experiment angelegt war. Für mich war das Projekt eine Studie, weil mich wirklich interessiert hat, was heutzutage noch dran ist an der Mystifizierung von Asketentum in Indien und inwieweit es wirklich noch Menschen gibt, die einen spirituellen Weg verfolgen, oder ob Sadhu ein weiterer Beruf in Indien geworden ist. Das Konzept der Arbeit war ein Versuch einer Dekonstruktion des Klischees, das wir im Westen über Indien haben, weil Indien noch immer glorifiziert wird als Ort der wahren Spiritualität.

Außerdem hat mich die dahinterstehende Frage interessiert, wie künstlerische Tätigkeit und die Künstlerpersönlichkeit gesellschaftlich aufgenommen werden. Ich wollte einfach wissen, was wirklich dahintersteckt, wenn Individuen in einer Gesellschaft als Menschen mit einem höheren Bewusstsein und dadurch mit überdurchschnittlichem Wissen angesehen werden und wie, sofern es wirklich der Fall ist, eine solche Person meine Arbeit und meinen Rolle als Künstler auslegen würde. Im Westen gibt es ja eine Vielzahl an Zuschreibungen an den Künstler als Genie, als Wahnsinniger, als Stratege, als Faulpelz. Das Gleiche gilt für die Arbeitsweise – sei das Eingebung, jahrelange Selbstgeißelung oder auch Zufall. Ich fand es deswegen spannend, ein gänzlich anderes System der Beurteilung für die Produktion meiner Arbeit heranzuziehen, also zum Beispiel mit meiner Kunst zu einem Sadhu zu gehen oder einen Wahrsager zu konsultieren, der mit einem Papagei arbeitet, der als direkter Botschafter der Göttin Maki gesehen wird.

Diesen Zugang, den du beschreibst, also das Arbeiten mit Menschen, die nichts mit Kunstproduktion zu tun haben, und mit Tieren, könnte man auch als Ironisierung von künstlerischen Utopien sehen. Ist das eine Zuschreibung, mit der du etwas anfangen kannst?

Ja, ganz bestimmt. Das hängt mit meinem persönlichen Zugang zur Kunst und zur Kunstwelt zusammen. Ich denke, dass Kunst wahnsinnig viel Potenzial hat, das sie aber selbst ausgrenzt. Gerade die akademische Reflexion über Kunst schreckt deshalb viele Menschen davon ab, zu glauben, dass sie zeitgenössische Kunst verstehen können. Aber die Bedeutungsproduktion ist dem Kunstwerk nicht inhärent eingeschrieben und deswegen ist es mir wichtig, den Regelkanon spielerisch zu durchkreuzen und ironisch infrage zu stellen. Dieses Spielen sollte nicht nur mir, sondern auch dem Betrachter Spaß machen.

In vielen deiner Filme, aber auch in einigen Fotografien tauchen rätselhafte geometrische Formen auf, die im Raum stehen oder von jemandem transportiert werden. In „Island“ verfolgen wir zum Beispiel einen jungen Mann, der ein schwarzes Quadrat in seinem Alltag mit sich herumträgt, und wir fragen uns, was er damit eigentlich macht.

Speziell in meinen experimentellen Filmprojekten ist die Auseinandersetzung mit geometrischen Formen für mich spannend, weil die Form ja einfach nur ein geometrisches Prinzip ist, an sich aber keine Bedeutung transportiert. „What you see is what you see“, hat Frank Stella einmal gesagt. In diesen blank space projizieren wir dann die verschiedensten Dinge, obwohl wir im Grunde nichts als eine Form sehen. Wir versuchen ständig, Bedeutung zu generieren. Diesen Aspekt finde ich nach wie vor interessant, weil er unser konstantes Verlangen nach Verstehen-Wollen offenlegt.

Hast du einen daraus abgeleiteten Wunsch, wie deine Kunst beim Betrachter wirken soll?

Es wäre schön, wenn meine Kunst mehr Fragen aufwirft, als direkte Antworten zu geben. Sie soll als Stimulus funktionieren, der erst im Nachhinein langsam wirkt und beginnt, verschiedene Assoziationen auszulösen. Natürlich gibt es zu jeder Arbeit von meiner Seite ein Konzept, aber das ist nicht die allein gültige Sichtweise. Wir haben starke Mechanismen in uns, die versuchen, alles mit Bedeutung zu belegen, begreiflich und besitzbar zu machen, weil wir nicht gelernt haben, mit einer Offenheit umzugehen, die das Leben eigentlich ausmacht. Für mich besteht der Reiz darin, eine Projektionsfläche zu schaffen und mit Erwartungen zu brechen.

Island, 2016, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Island, 2016, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Island, 2016, film still, Courtesy Kay Walkowiak

Es kann also jeder Gegenstand zu einem Kunstwerk werden, solange man ihn in den richtigen Kontext setzt und zu einer Projektionsfläche für Bedeutungen macht.

Im Grunde ist ein Kunstwerk ja auch nur ein Ding, das aus diesem oder jenem Grund mehr wertgeschätzt wird als ein anderes Ding. In seiner Materialität ist es aber trotzdem ein Gegenstand wie jeder andere. In Indien gibt es den Glauben, dass alles, und sei es ein Baum oder ein Stein, zum Wohnsitz einer Gottheit wird, wenn man ein gewisses Ritual vollzieht, bei dem die Gottheit eingeladen wird in dem Objekt zu verweilen. In meinen Arbeiten spiele ich oft damit, dass eines meiner Kunstwerke als bloßes Ding gesehen oder aber auch zu so einem Medium werden kann.

Du verwischst mit deinen Objekten ja nicht nur die Grenzen zwischen Skulptur und Performance, sondern gerne auch zwischen dem Alltäglichen und dem daraus Hervorgehobenen oder zwischen Kunst und Gebrauchsgegenstand.

Die Bedeutung und die gesamte Konstellation eines Raumes sind veränderlich. In diesem Sinn habe ich es immer interessant gefunden, gewisse Konventionen, wie Kunst zu rezipieren ist, zu hinterfragen. Ich mag es, diese Grenzen auszuloten und sie zu verschieben. Einige meiner Objekte sind, rein skulptural gesehen, nur Kompositionen von Flächen und Formen, könnten aber gleichzeitig als Tisch oder Bank funktionieren. So ein Setting wirft den Betrachter unumgänglich auf die Frage zurück: Darf ich oder darf ich nicht?

Weißt du schon, was nach Japan und Indien das nächste Land sein wird, in das es dich zieht?

Schon seit 15 Jahren schwebt mir ein Projekt in der Wüste vor. Die Stille der Wüste fasziniert mich, weil wir in ihr unweigerlich mit uns selbst konfrontiert sind und dadurch viele unserer Vorstellungen zurechtgerückt werden. Auf einmal wird einem in dieser Leere eine andere Form der Zeitlichkeit bewusst, in der unsere Existenz und vielleicht sogar die unserer ganzen Galaxie nur als ein Wimpernschlag des Kosmos spürbar wird. Mein Anspruch an meine Arbeiten ist es, solche Erfahrungen anderen Menschen zugänglich zu machen. Deswegen habe ich für die Lahore Biennale 01 in Pakistan, zu der ich eingeladen wurde, eine filmische Trilogie konzipiert, für die ich als einen möglichen Drehort den Oman angedacht habe.

Welche Rolle spielt der Ort des Ateliers für jemanden, der so viel reist wie du und für dessen Kunst das Unterwegs-Sein derart wichtig ist?

Für mich ist ein Atelier ein Ort der Konzentration und der Produktion. Dieser Ort kann aber auch nur temporär sein, also etwa ein Hotel in Japan oder ein Guesthouse in Indien. Solange mir die Infrastruktur des Ortes diesen Raum der Konzentration schafft, gibt er mir die Möglichkeit der Produktion. Das bedeutet selbstverständlich auch, dass manche Produktionsschritte in Kollaboration geschehen oder an andere Personen ausgelagert werden. Meine Studiosituation kann sich also auf ein ganzes Netzwerk in einer Stadt beziehen und nicht nur auf eine Adresse. Weil für meine Arbeit Recherche eine große Rolle spielt, ist neben Konzentration und Produktion Information die dritte Anforderung an ein Atelier. Das kann direkte, lokale Interaktion mit Menschen sein, aber auch das Nutzen einer Bibliothek oder Zugang zur erweiterten Bibliothek des Internets.

Bedeutet das, dass die meisten deiner Arbeiten vor Ort in den unterschiedlichsten Teilen der Welt entstehen?

Grundsätzlich beinhaltet jede Produktion einer Arbeit verschiedene Phasen. Das ist die Ideenfindung und damit verbunden eine Recherche, die Organisation zur Umsetzung, die Produktion und oftmals auch die Postproduktion, wenn es eine filmische Arbeit ist. Es gab Projekte, wo alle Phasen vor Ort stattgefunden haben, aber oftmals teilen sich diese Produktionsschritte örtlich und zeitlich auf.

Du wirst dieses Jahr bei der viennacontemporary vertreten sein, und zwar in der Zone 1, die Einzelpräsentationen junger Künstlerinnen und Künstler aus Österreich vorbehalten ist. Kannst du schon verraten, was du planst?

Ich werde für die Zone 1 eine Arbeit produzieren, in der ich technisch etwas für mich ganz Neues versuchen werde. Inhaltlich greife ich Fragen zur Medialität auf und setzte diese auch in Dialog mit dem Kontext der Messe, indem ich das Hauptmedium des Kunstmarktes, also die Malerei, zu einer performativen Installation verarbeite. Dabei geht es mir neben einer Konfrontation mit Machtverhältnissen in der Wettkampfsituation des Kunstmarktes auch um die Frage nach der persönlichen körperlichen sowie emotionalen Befindlichkeit zu einem Kunstwerk.

Kurz darauf nimmst du im Leopold Museum im Wiener Museumsquartier an einer Gruppenschau mit dem Titel „Spuren der Zeit“ teil. Was wird uns da erwarten?

Es werden einige neu produzierte, medienübergreifende Installationen zu sehen sein, in denen sowohl neue filmische, fotografische wie auch skulpturale Arbeiten vorkommen werden. Inhaltlich geht es um die Frage nach Zeitlichkeit und dabei inwieweit die Vergangenheit, die oft als Vergangenes und Abgeschlossenes gedacht wird, nicht viel mehr offen ist und sich nach Bergson stetig in der Gegenwart aktualisiert, oder mit Derrida, inwieweit die Gespenster der Vergangenheit, seien es historische Ereignisse oder herausragende Persönlichkeiten, noch immer wirken und die Gegenwart formen.

Interview: Gabriel Roland

Fotos: Florian Langhammer