Die nordeuropäische Szene für zeitgenössische Kunst entwickelt neue Dynamiken und wird zunehmend von internationalen Sammlern beobachtet. Mit den Nordic Notes lenken wir regelmäßig den Blick auf die nordische Kunst- und Kulturszene und stellen ihre wichtigsten Akteure vor.

Die finnische Künstlerin Kirsi Mikkola wurde in den 1990er Jahren für ihre farbenfrohen, karikaturhaften Gipsskulpturen bekannt. In den letzten Jahren vollzog sie einen radikalen Wandel in ihrer künstlerischen Praxis, indem sie einen eigenständigen Ansatz zur Abstraktion entwickelte, der die Formensprache von Malerei und Collage, die Mikkola selbst als „Konstruktionen“ bezeichnet, miteinander verschmilzt. Heute ist sie eine der wichtigsten finnischen Künstlerinnen. Mit Ateliers in Wien und Berlin ist Kirsi Mikkola auch Professorin für Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Rising Star Amoako Boafo war Student in ihrer Klasse an der Akademie.

Kirsi, wie bist du zur Kunst gekommen?

Ich bin früh aus Helsinki weggegangen, zuerst nach New York, und habe dort Theater studiert. Ich wollte Theaterregisseurin werden. Aber diese Welt war für mich zu sexistisch. Damals habe ich bereits gemalt, und die Leute sagten mir: „Hey, warum wirst du nicht Künstlerin, du bist doch so talentiert?“ Und ich dachte: „Auf keinen Fall!“ Ich wollte mich nicht freiwillig in ein solches Schicksal der ewig in sich hineingehenden Einsamkeit begeben, das war mir zu gefährlich. Aber so kam es ja dann doch. Schließlich habe ich in Paris an der École des Beaux-Arts Kunst studiert. Irgendwann kam aber das Gefühl auf, dass mir in Frankreich alles zu beliebig war. Ich brauchte einen anderen Input. Also bin ich nach Berlin gegangen.

Was faszinierte dich an Berlin?

Die ganze Stadt war so eine Anarcho-Angeber-Stadt. Und ich fand das so dreist, aber gleichzeitig auch so anziehend. Berlin war damals in aller Munde, es war so rabiat und heftig. Wir befinden uns zeitlich gerade kurz vor der Wende. Ich fand die Haltung der Menschen in dieser Zeit großartig. Ich habe sieben Jahre an der UdK Malerei bei Marwan Kassab-Bachi studiert, zwischendurch war ich ein Jahr mit einem Erasmus-Stipendium in London. Ich hatte ein Studienplatzangebot vom Royal College und von der Slade School, aber ich dachte, das gibt mir nichts. Ich empfand die Leute dort als unehrlich und eingebildet und immer noch in ihrer kolonialistischen Geschichte gefangen, mit den ganzen Klassenstrukturen, einfach langweilig. Ich bin dann zurückgegangen nach Berlin, obwohl es viel netter war in England. Aber nett wollte ich nicht. Seitdem lebe ich in Berlin und seit einiger Zeit auch in Wien. Das ist für mich die perfekte Mischung. Ich fahre mit meiner Leidenschaft im Gepäck zur Akademie in Wien.

Wo kommt denn diese Leidenschaft her? Dir eilt der Ruf voraus, ein wahres Energiebündel zu sein. Künstler wie Amoako Boafo, die bei dir in Wien an der Akademie studiert haben, sagen, deine Klasse habe eine sehr gute Energie. Man sieht das auch hier in deinen Bildern.

Das ist mein Charakter, ich ziehe das von nirgendwo her. Es kommt von innen. Meine Energie ist mein Reichtum, sie ist das Einzige, was ich habe. In der Kunst ist es genau das, was es meiner Meinung nach sein muss. Du musst diese Hingabe in deine Arbeit packen, und das am besten so, dass es fast auf eine epische Art und Weise spürbar ist. Also nicht als Theaterstück, sondern als bildnerische Qualität. Und dem fühle ich mich schon gewidmet. Und ich teile diese Leidenschaft und dieses persönliche Gut, das ich besitze, sehr gerne. Man könnte auch den „inneren Reichtum“ sagen, das klingt aber zu banal. Und ich finde, das beinhaltet eine großartige Substanz, es ist nicht oberflächlich. Es gibt der Existenz eine Qualität.

In den 1990er Jahren warst du für deine farbigen, karikaturhaften Gipsskulpturen bekannt. Warum hast du zunächst mit Skulpturen gearbeitet, obwohl du Malerei studiert hast?

Ich war mit meinen Skulpturen erfolgreich und mit einigen bedeutenden Galerien im Gespräch. Aber davor habe ich Malerei studiert, das stimmt. Das war eigentlich mein Weg. Doch in mir kam das Gefühl auf, dass ich als Malerin nie einen Stellenwert in dieser Männerwelt erhalten werde, egal wie gut ich bin. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt der Malerei, die mich wirklich interessierte, sei es Willem de Kooning oder die ganze andere physische Malerei, mir als Frau verschlossen bleibt. Ich fand das sehr hart. Ich habe die Wut darüber unbedingt rauslassen wollen, und das kam natürlich gut an. Und aus dieser Motivation heraus habe ich dann angefangen mit den Skulpturen. Das war gleich nach dem Studium. Ich dachte, ich höre meine Stimme nicht, und dass die Welt nicht noch einen weiteren mittelmäßigen Expressionisten braucht. Oder jemanden, der sich pseudointellektuell mit irgendeinem Kanon auseinandersetzt. So etwas interessiert mich nicht. Ich finde, Kunst ist viel größer. Und Kunst ist größer für jeden, egal ob für einen Mann oder eine Frau. Das mit den Skulpturen hat dann aber überhandgenommen.

War das der Moment, in dem du dich aus der Kunst für eine Weile zurückgezogen hast?

Ja, das war so um 2000 herum. Ich fühlte mich meiner künstlerischen Freiheit beraubt. Die Kunstwelt um mich herum behauptete: „Die Leute kennen dich jetzt so, du musst so weiterarbeiten!“ Und ich habe gesagt: „Die kennen mich gar nicht!“ und habe mich rausgezogen. Für mich war das Thema Feminismus, das in meinen Skulpturen enthalten ist, aus künstlerischer Sicht an einem bestimmten Punkt einfach abgeschlossen. Ich habe bewusst die „große Karriere“, die mir mit feministischer Kunst prophezeit wurde, sausen lassen, denn ich hätte meine Seele dafür verkaufen müssen. Ich habe damals eine Aussage gemacht und diese Aussage will ich nicht noch mal fein polieren. Ich habe alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich kann das nur noch irgendwie in eine andere Form bringen, aber dadurch wird es nicht interessanter, denn es ist schon alles da. Ich bin nicht Künstlerin geworden, um mich von irgendwelchen Ideologien fremdbestimmen zu lassen. Da würde die Freiheit, mit der ich als Mensch geboren wurde, zerstört werden. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Und deswegen lasse ich auch den ganzen Kunstmarkt einfach sausen. Er interessiert mich nicht. Dann gab es einen Break, der hat zehn Jahre gedauert.

Zehn Jahre Pause von der Kunstwelt – das ist mutig. Was hast du in der Zeit gemacht?

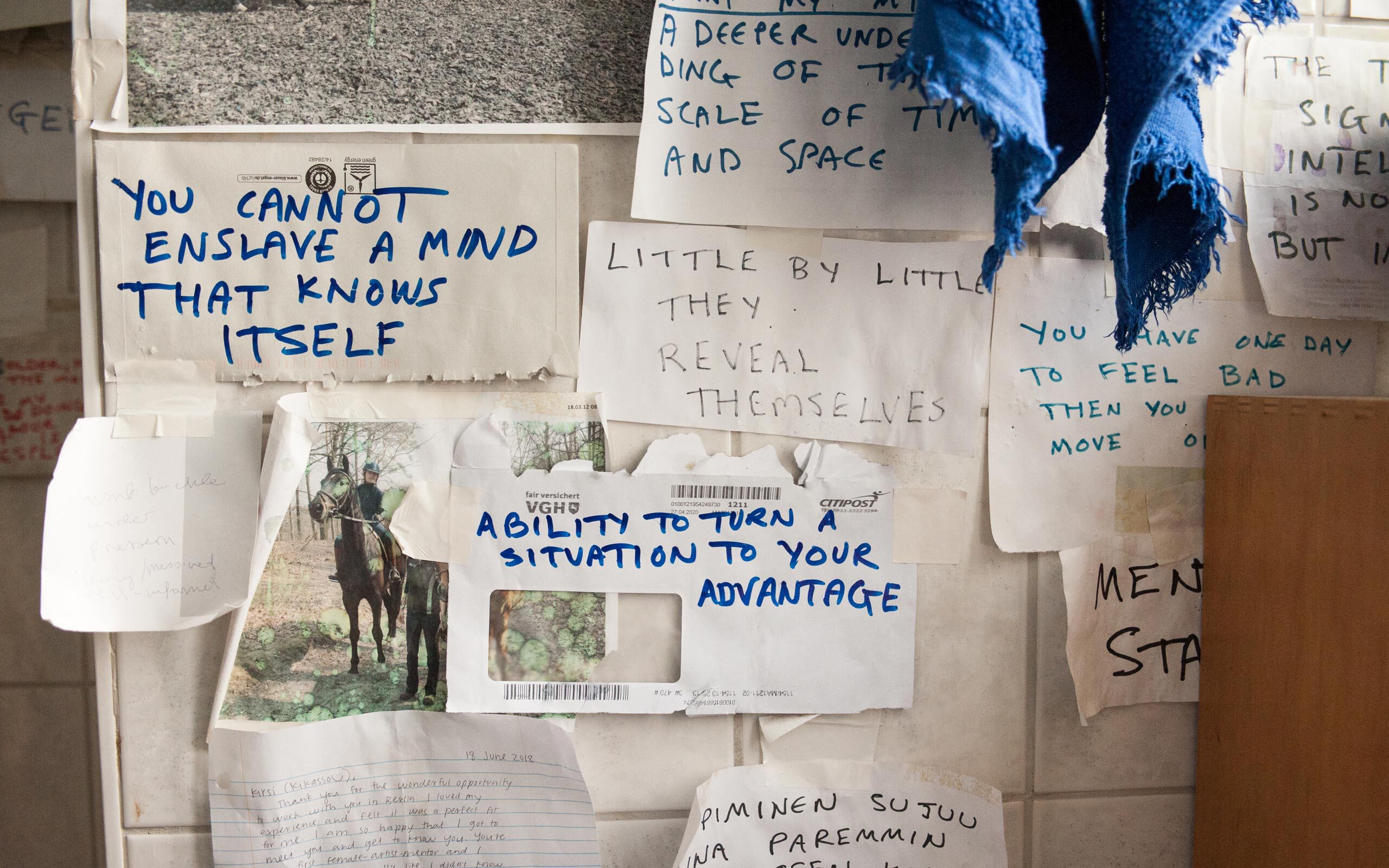

Während meiner Auszeit habe ich begonnen, mich mit der Natur und besonders mit Pferden zu beschäftigen. Zeitweise wollte ich etwas ganz anderes machen und wollte z. B. Richterin werden, weil ich dachte, der Beruf entspricht meinem Denken viel besser. Ich wollte der Kunst davonrennen, und sie ist mir hinterhergerannt. Ich hatte mich zurückgezogen und einfach in stiller Ruhe versucht, irgendwas zu machen, wo ich ein authentisches Gefühl hatte, dass es da um etwas für mich Interessantes geht.

Wie ging es künstlerisch für dich nach deiner Auszeit weiter?

Mir war von Beginn an klar, wenn ich diese Blockade mit dem Feminismus in meinem Kopf überwinde, dann öffnet sich für mich der Zugang zur Kunst auch wieder. Das habe ich immer gespürt. Ich habe die Malerei und all ihre Freiräume immer geliebt. Mich da wieder hinzutrauen, das war wirklich harte Arbeit. Aber nur das war für mich richtig und fühlte sich gut an. Und deshalb ging es nach der Pause für mich mit der Malerei weiter. Als ich dann durch Zufall nach Ewigkeiten meinen alten Galeristen Ulrich Gebauer wiedergetroffen habe, war das ein schöner Moment zwischen uns. Obwohl ich mich so lange nicht habe blicken lassen, hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Er hat mich eingeladen, ihm mal die neuen Sachen zu zeigen. Vier Monate später bin ich mit so einer Mülltüte voll Kunst – ich habe das Zeug extra in eine Mülltüte gepackt – wieder zu ihm gegangen, und er fand die Dinge ganz toll und intensiv. Das war für mich berührend. Und dann sind ein paar schöne Ausstellungen entstanden.

Springen wir mal ins Jetzt: Überall auf dem Boden liegen deine Arbeiten verteilt, und man schafft es nicht, durch dein Atelier zu gehen, ohne auf welche draufzutreten. Ist das ein Teil deines künstlerischen Prozesses? Wie beginnst du mit einem Bild?

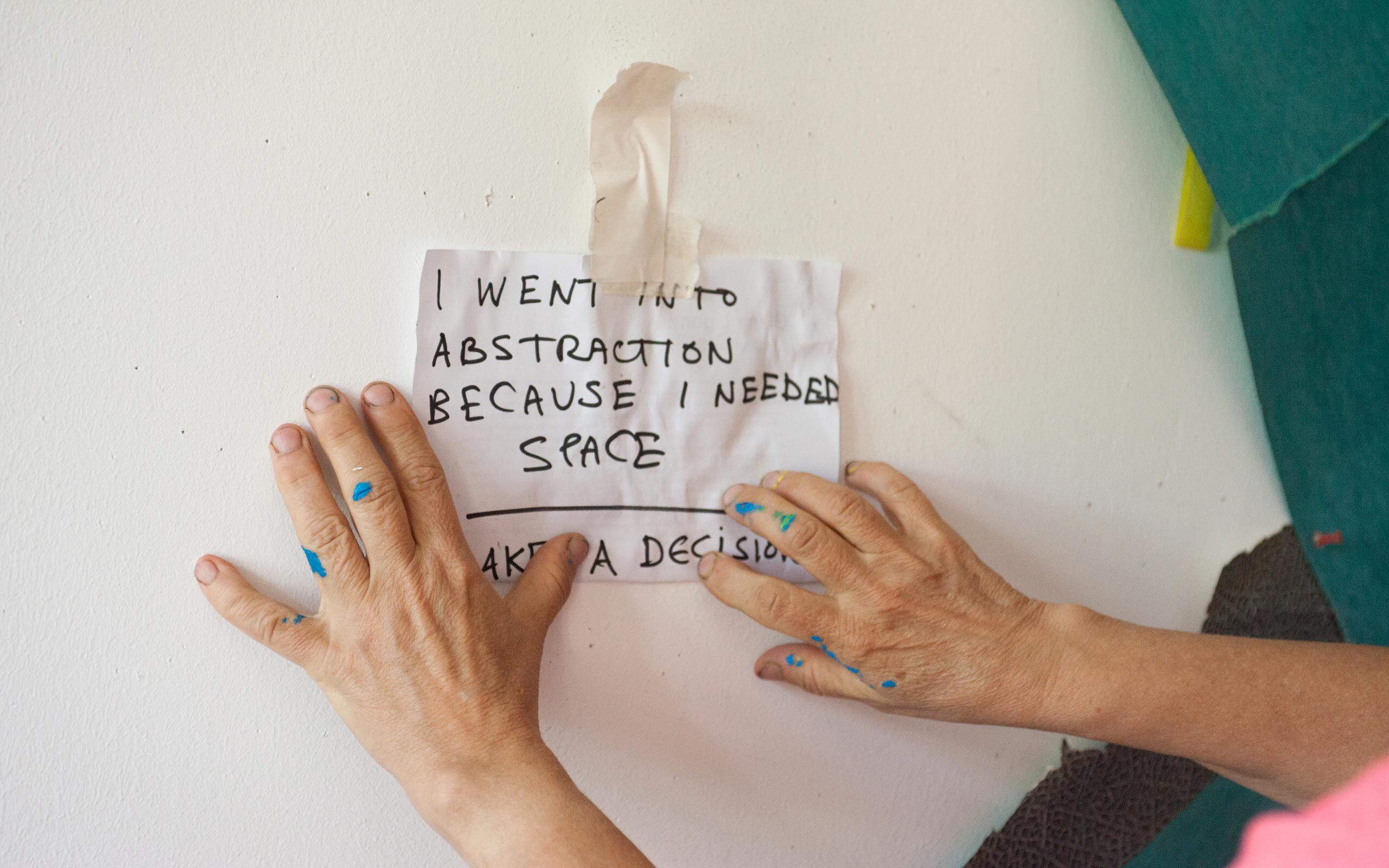

Ich muss in den Arbeitsprozess voll hineintauchen. Und wenn es gut ist, dann ist das ein Sog, und ich muss da drinbleiben. Das ist der kreative Prozess. Und ich kann von den Dingen nicht viel wollen: Entweder geben sie sich her und machen immer wieder die Tür auf, oder es bleibt auf einer oberflächlichen Ebene. Dann muss es weg. Und das ist eine sehr interessante Herausforderung. Für mich ist ein gutes Bild das absolut Schwierigste im Leben. Und deswegen fasziniert es mich auch so. Die Bilder sind eigene Lebewesen. Zuerst bemale ich Papiere mit Farbe. Solche wie die, die hier überall herumliegen. Hauptsache, es ist viel Visuelles um mich herum. Dann nehme ich Teile von den Papieren und setze die neu zusammen, sodass sich ganz unterschiedliche Formen ergeben, kleine, große, da ist alles dabei.

Ich weiß, dass du den Begriff der Collage nicht magst. Stattdessen hast du früher das Wort „Konstruktion“ dafür verwendet. Wie würdest du heute dein künstlerisches Vorgehen nennen?

Für mich ist es das Vertrauen in das Bildnerische, das von allem befreit sein sollte. Wie bei einem Komponisten, der die Töne in seinem Kopf hört, bevor er beginnt zu komponieren, denke ich mich ins Bild hinein. Du musst mit Farbe, Form und Dynamik umgehen können und etwas schaffen, was eine Spannung hat, was interessant ist, was in die Tiefe geht und was für diejenigen, die dieses Bildnerische in dieser Art wahrnehmen können, vielleicht einen Raum eröffnet – über die Malerei, die Welt, das Menschsein. Also wenn ich Kunstwerke sehe, die mich berühren, dann weiß ich, ich bin mit irgendetwas verbunden, was wirklich Gravitas hat. Und das ist auch mein Anspruch – und mein Angebot an die Welt.

Gibt es andere Künstlerinnen und Künstler, deren Werke ein solches Gefühl in dir auslösen und die du gut findest?

Oh, das ist schwierig. Es gibt sehr viele, und es ist schwer, sich bei der Antwort zu beschränken. Paul Klee ist sehr wichtig für mich. Als ich ein junger Mensch war, hat mich Matisse sehr bewegt. Nicola Tyson finde ich sehr gut. Und Odilon Redon, er ist ein echter Poet. Maria Lassnig und Joan Jonas inspirieren mich ebenfalls sehr. Mit ihnen zusammen würde ich gerne mal eine Ausstellung machen.

Gibt es irgendetwas, das dich aufregt, z. B. Missverständnisse in Bezug auf deine Kunst?

Ja, ständig. Ab dem Moment, wo die Leute verstehen, dass du eine Frau bist, wollen sie deine Werke immer über dein Geschlecht interpretieren. Manche Menschen finden, meine Arbeiten sehen weiblich aus. Ich weiß jetzt nicht, was so weiblich daran aussieht. So einem Kriterium zu unterliegen, macht mich wahnsinnig, und deswegen habe ich auch keine Lust, die Dinge auszustellen oder irgendwo ein Gespräch zu führen, wenn es in so eine Richtung geht. Furchtbar.

Wie, findest du, passt deine Kunst in unsere Zeit?

Ich denke, dass ich von einem Grundoptimismus gesteuert werde, sonst hätte ich mich längst abgeschafft. Ich arbeite mit diesen einfachen Materialien, weil ich es sehr wichtig finde, unserer verschwenderischen Kultur mit all den technologisierten Gegenständen etwas entgegenzusetzen. In diesem Sinne ist es eine politische Entscheidung, auch Müll zu verwenden. Die Idee, dass aus gefundenem Papier, z. B. alten Flugblättern, irgendetwas Inspirierendes hergestellt werden kann, gefällt mir. Darin sind grundsätzliche Werte enthalten. Mich schmerzt, wie rücksichtslos mit allem, was dieser schöne Planet uns anbietet, umgegangen wird. Und ich möchte, dass die Maße, obwohl die Dinge so groß sind, noch menschlich bleiben. Ich möchte keinen überrollen. Die Dinge müssen noch wachsen können. Auch in unserer Zeit, wo viele Künstler nach der Devise „je größer, desto besser“ arbeiten. Mehr Inhalt wäre oft besser. Ich will mit meiner Kunst der Seelenlosigkeit unserer Zeit widersprechen und auch dem Übermaß an Konsum und dieser Selbstverständlichkeit, wie die Kunstwelt, die natürlich hoch intellektuell und politisiert ist, sich mit all diesen Fragen offensichtlich nicht beschäftigen muss. Es geht mir um Nachhaltigkeit auf mehreren Ebenen. Es kann nicht sein, dass jede Biennale immer größer, immer teurer wird. Wo hört das auf? Und wozu das Ganze? Es ist eine elitäre Unterhaltungsmaschinerie, die ich nicht bedienen will.

Sind deine Bilder, in denen du, rein technisch gesehen, mehrere Ebenen aufmachst, auch als gesellschaftliche neue Räume zu verstehen, die du dir wünschst?

Ich bestehe zumindest auf der Hoffnung, schön dass du es siehst. Das ist der Antrieb. Sonst müsste ich mich in einer Belanglosigkeit zurechtfinden. Wozu muss ich sonst noch ein Bild malen? Es gibt ja schon genug gute Bilder. Ein Bild muss eine Spannbreite haben, die auch eine Reflexionsebene beinhaltet, sonst wäre ich ja in einem Vakuum, in dem ich keineswegs bin. Ich bin wirklich sehr bewusst auf diesem Planeten.

Ab wann kannst du so ein Werk aus der Hand geben, wann ist es fertig?

Irgendwann ist es fertig genug. Aber es ist nie ganz fertig. So ist einfach das Leben. Und ich denke, so ein fertiges Kunstwerk darf am Ende nicht in all seiner Üblichkeit und seinem Glanz vor dir stehen, sondern es muss noch so eine gewisse Verletzlichkeit haben. Ein Bild kann hier auch mal zwei Jahre auf dem Fußboden liegen. Solche Schichten und Räume entstehen nicht schnell. Das ist das Problem.

Ziehst du für deine eigene künstlerische Arbeit viel Energie aus dem Kontakt mit deinen Studierenden?

Wenn es gut läuft zwischen uns, wie mit Amoako Boafo, dann ist es großartig. Dann ist es das Gegenteil von dieser absoluten Einsamkeit. Dann gibt es eine Resonanz, ein Gegenüber. Das ist der Moment, in dem ich Gänsehaut bekomme. Ich weiß dann, ich kann an diese Menschheit glauben, egal, ob jemand schwarz, weiß, was auch immer ist, wir sind zusammen stark. Wir lassen uns nicht als Randfiguren der Geschichte zur Schau stellen. Das finde ich unheimlich wichtig, und das macht mich als Mensch glücklich. Und deswegen lohnt sich das auch, so einen Job zu machen, es lohnt sich für diesen Moment, in dem so eine Resonanz kommt. Es ist mir wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben, dass es sich lohnt, sich ernst zu nehmen und sich gegenseitig zu respektieren.

Was rätst du Studierenden, die in deine Seminare kommen, als Erstes?

Viele junge Menschen kommen an die Akademie und wollen am liebsten sofort eine Ausstellung. Ich sage dann: Male erst mal ein gutes Bild, das wir uns anschauen könnten. Eins. Daran scheitern schon viele. Warum sollte man eine Ausstellung machen, wenn man nichts anzubieten hat? Dieses absolute Karrieredenken, mit dem viele sich selbst unter Druck setzen, ist pervers. Und es ist ein Sinnbild unserer Zeit. Wo bleibt der Inhalt? Ich sage meinen Studierenden außerdem allen immer und immer wieder: Die Bilder unserer Zeit müssen erst noch gemalt werden. Das müssen sie mitdenken. Nicht etwas nachmalen, sondern neu machen, nicht irgendwann, sondern jetzt.

"It is the whole world Kirsi, we don't take it any lower", Acryl, Tusche, Papier auf Papier und Canvas, 2020, Foto: Emilia Pennanen

Infinite displacement, 2018-2020, Acryl, Papier, 255 x 250, Foto: Emilia Pennanen

I, 2020, 280 x 250, Acryl, Papier, Stoff, Foto: Emilia Pennanen

Love Affair, Acryl, Papier, 2020, 235 x 210, Foto: Emilia Pennanen

Interview: Dr. Sylvia Metz

Fotos: Kristin Loschert