Lisa Holzer beschäftigt sich mit Begehren. Indem sie Beziehungen zwischen Essen, Verdauung, Emotionen und Körper herstellt, untersucht sie, was sich hinter den immer glanzvolleren und leicht-konsumierbaren Oberflächen von heute verbirgt.

Lisa, bist in Wien geboren und hast dort gelebt, bis du sechsunddreißig warst. Ist es schwierig, als Österreicherin in Berlin zu leben?

Nein gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl. Für mich war es toll, hierherzukommen. Wien ist einfach sehr viel kleiner als Berlin. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Irgendwann war ’s mir in Wien zu eng. Und es hat mich auch nicht interessiert, nur in Wien etwas zu machen und nur lokal wahrgenommen zu werden.

Wie unterscheidet sich da Berlin?

Berlin ist meiner Meinung nach sehr viel internationaler. Berlin ist einfach eine größere Herausforderung. Es ist sehr viel schwieriger hier, da es hier sehr viele sehr gute Leute gibt, seien es KünstlerInnen oder auch Galerien. Es ist auch viel härter und insofern realer hier. In Berlin gibt es kein Geld, und es wartet auch niemand auf einen. Es ist nicht so, dass sich andere KünstlerInnen über neue KünstlerInnen freuen würden. Und es ist auch gar nicht so einfach, hier Leute kennenzulernen.

Und dennoch scheinst du dich offenbar wohlzufühlen?

Auch wenn vieles schwierig ist, es ist eine Herausforderung, die einem gut tut. Mir hat es in jedem Fall sehr gut getan – für meine Arbeit, aber auch persönlich! Im Übrigen kann man hier in Berlin auch noch sehr gut und günstig leben. Man kann hier Kinder haben, was als Künstlerin in anderen Großstädten viel schwieriger ist.

Bist du denn noch oft in Wien?

Ich bin wahnsinnig gerne in Wien, ich genieße es, in Wien Freunde zu besuchen. Und das Essen ist wunderbar. Aber ich fahre dann auch gerne wieder weg. Eine gewisse Art Abstand zu der Stadt zu haben, aus der man kommt, ist, glaube ich, wichtig. Was mir aber wirklich fehlt, sind die Kaffeehäuser. Nicht, dass ich so viel in Kaffeehäusern gewesen wäre die letzten Jahre, aber die Möglichkeit fehlt mir. Die Wiener Kaffeehäuser sind was ganz Besonderes.

Wie hat es bei dir mit der Kunst begonnen?

Früh und spät gleichzeitig. Meine Eltern waren sehr an Kunst interessiert und ich bin sozusagen in Museen moderner Kunst aufgewachsen. Ich habe nach der Matura an der Grafischen das Kolleg für Fotografie besucht. Dort ging es nicht um Kunst, sondern eher um das Technische in der Fotografie. Danach, so mit zwanzig, wäre ich gerne an die Akademie oder die Angewandte gegangen, wenn es damals eine Klasse für Fotografie gegeben hätte. Die gab es aber leider nicht. Ich hätte mich nie getraut, mich für die Skulpturen- oder Malereiklassen mit einer Fotomappe zu bewerben – mittlerweile kann man das, glaube ich, machen. Aber ich fürchte mich sowieso vor Aufnahmeprüfungen.

Wie ging es also los?

Ich habe angefangen, Foto-Jobs zu machen, für den Falter gearbeitet und abends die Schule für künstlerische Fotografie bei Friedl Kubelka besucht. Das war aber nur ein Jahr lang, so einmal in der Woche abends, daher kann man das nicht mit einem Kunststudium vergleichen. Wirklich Kunst studiert habe ich nicht. Karriere zu machen war nicht unbedingt das, was mich damals interessiert hat. Ich habe meine Foto-Jobs gemacht, gekellnert und ein wenig Psychologie studiert.

Du warst also gar nicht so zielstrebig?

Zunächst nicht, aber irgendwann machte es mich wahnsinnig, immer nur für andere Leute zu fotografieren, und ich wollte eigene Sachen machen. So stand ich vor der Entscheidung, doch noch zu studieren und Kunst zu machen, oder zu versuchen, tolle Foto-Jobs zu bekommen. Mir war klar, dass ich mich für eines von beidem entscheiden musste, Kunst oder gute Foto-Jobs, denn beides gleichzeitig geht energetisch einfach nicht. Es ist schon schwierig genug, eine Sache gut hinzukriegen. Ich wollte also Kunst machen, nun, mit Ende zwanzig, wollte ich nicht mehr auf die Akademie zu den ganzen jungen Studenten und Studentinnen. Auch wusste ich nicht, zu welchem Professor oder welcher Professorin ich sollte. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich herausfinden musste, was meines ist. Egal ob ich studiere oder nicht.

Wie hast du herausgefunden, was „deines“ ist?

Ich war mir im Klaren, dass es alleine einfacher für mich sein würde, herauszufinden, was mir wichtig ist. Ich bin nicht besonders gut mit Gruppen. Freunde von mir hatten ein großes Atelier, in das ich mit eingezogen bin und in dem ich weiter meine Foto-Jobs gemacht habe. Das waren Aufträge, bei denen ich nicht nachdenken musste, Dunkelkammerjobs, Prints und Kontaktabzüge für andere herstellen und solche Sachen. Gleichzeitig habe ich versucht, meine eigenen Arbeiten zu machen, alle Energie in die Kunst zu stecken, ohne dass ich damals schon gewusst hätte, was das für mich eigentlich ist. Es hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich für eine Kunst machen will.

Wie hast du den persönlichen Zugang zur Kunst gefunden?

Es gab damals das Depot in Wien, wo ich mir Texte zur Kunst rauf und runter kopiert habe. Texte zur Kunst waren in den 1990er-Jahren ziemlich gut. Das war sozusagen mein Kunststudium. Für mich persönlich war dieses langsame Herantasten und Selbst-Herausfinden das Beste, was ich machen konnte, auch wenn mir dadurch natürlich die Kontakte fehlten, die man während eines Studiums knüpft. Ich kannte keine KünstlerInnen oder Galeristen. Irgendwann habe ich angefangen, auf Eröffnungen zu gehen, wo ich dann Leute kennengelernt habe.

Hattest du da so was wie eine Mappe, die du hättest vorzeigen können?

Das Gute war, dass regelmäßig vom BMUKK (Bundesministerium für Kunst und Kultur) Stipendien ausgeschrieben wurden. Somit hatte man drei-, viermal im Jahr einen Grund, ein Portfolio zu erstellen, das heißt Arbeiten zu machen, auch ohne eine Ausstellung zu haben. Die hatte ich nämlich nicht. Das war ganz gut so, denn ich war sozusagen gezwungen, Arbeiten fertigzustellen. Irgendwann ging es dann langsam los mit selbstorganisierten Ausstellungen und Gruppenausstellungen.

»Hässlich kann ich nicht. Aber richtig Hässliches zu machen, fände ich schon auch sehr interessant. So richtig Hässliches.«

Wie wurde die Kunstszene auf deine Arbeit aufmerksam?

Eine meiner ersten Einzelausstellungen war bei Amer Abbas im Kunstbüro in Wien. Dort hat Severin Dünser, der heute Kurator im 21er Haus ist, was von mir gesehen und mich zu einer Gruppenausstellung bei COCO in Wien eingeladen. Dort wiederum hat Emanuel Layr Arbeiten von mir gesehen. Es war so, wie ich mir das immer vorgestellt und gewünscht hatte. Es hat alles über die Arbeiten funktioniert und nicht über Kontakte oder Beziehungen.

So bist du auch zu deiner Galerie gekommen?

Ja, genau so. Emanuel Layr hat mir, nachdem er in der besagten Gruppenausstellung eine Arbeit von mir gesehen hatte, eine Mail geschrieben, ob wir uns mal treffen wollen. Ich kannte Emanuel vorher nicht. Obwohl wir beide in Wien waren und im ähnlichen Alter sind, was echt erstaunlich ist. Wir haben beim ersten Treffen vier Stunden durchgeredet. Das war wirklich toll. Es war ein sehr offenes Gespräch, in dem wir uns darüber ausgetauscht haben, was wir beide wollen, was ich kann und was nicht und was ich will und was nicht, beziehungsweise er. Das war sehr gut.

Als Künstler schwirrt man, sobald man mit einer Galerie zu tun hat, die man ja auch braucht, schon in den Umlaufbahnen des Kunstmarktes.

Ja, natürlich, da ist man Teil davon. Da braucht man sich nichts vorzumachen.

Gab es denn irgendwann einen Punkt, an dem dir klar war, dass die Kunst dein Beruf sein wird, mit dem du letzten Endes auch dein Geld verdienen willst?

Ja, so einen Punkt gab es. Ich hatte einen Freund, der mich mal gefragt hat, warum ich, wenn ich gefragt werde, was ich so mache, immer „Fotografieren“ antwortete und nicht „Kunst“. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich noch nicht so weit war. Irgendwann, und ich kann gar nicht sagen, bei welcher Arbeit das war, war mir klar, dass das, was ich mache, Kunst ist und ich das kann und es weiter machen möchte. Das ist so richtig langsam passiert. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig sein kann, wenn man als Künstlerin sehr schnell Erfolg hat.

Also keine Karriere auf der Überholspur?

Ende der 1980er-Jahre war es das Letzte, was einen interessiert hat, Karriere zu machen. Natürlich möchte ich mit meiner Kunst auch Geld verdienen, davon bin ich aber nicht von Anfang an ausgegangen. Heute ist das mit der Karriere ganz anders. Ich glaube das Studium hat sich diesbezüglich sehr geändert, aber auch die Erwartungshaltung an Kunst und von KünstlerInnen hat sich geändert.

Du hast mit Fotografie ein richtiges Handwerk gelernt.

Ja, obwohl mich das ganze Technische nie so interessiert hat. Aber eigentlich kann ich das. Ich fotografiere, seit ich vierzehn bin, und bin früher auch immer mit einer Kamera herumgelaufen. Was ich aber wirklich gelernt habe, ist Sehen. Das ist vielleicht das Wichtigste für Fotografie und ganz allgemein, um Bilder zu machen. Klar weiß ich, wie man ein gutes Foto macht, aber das finde ich gar nicht so wichtig. Manchmal ist es besser, dass man es nicht weiß und es falsch macht, das Ergebnis ist meistens spannender.

Du verwendest in deinen Arbeiten auch Fundstücke und fotografierst gar nicht alles selbst.

Du meinst sicher die Serie Passing under …. Da war einiges dabei, das ich nicht selbst fotografiert habe. Das waren Bilder aus dem Internet, kombiniert mit eigenen Bildern. Vor zwei Jahren habe ich eine neue Kamera gekauft. Seitdem fotografiere ich wieder sehr viel mehr.

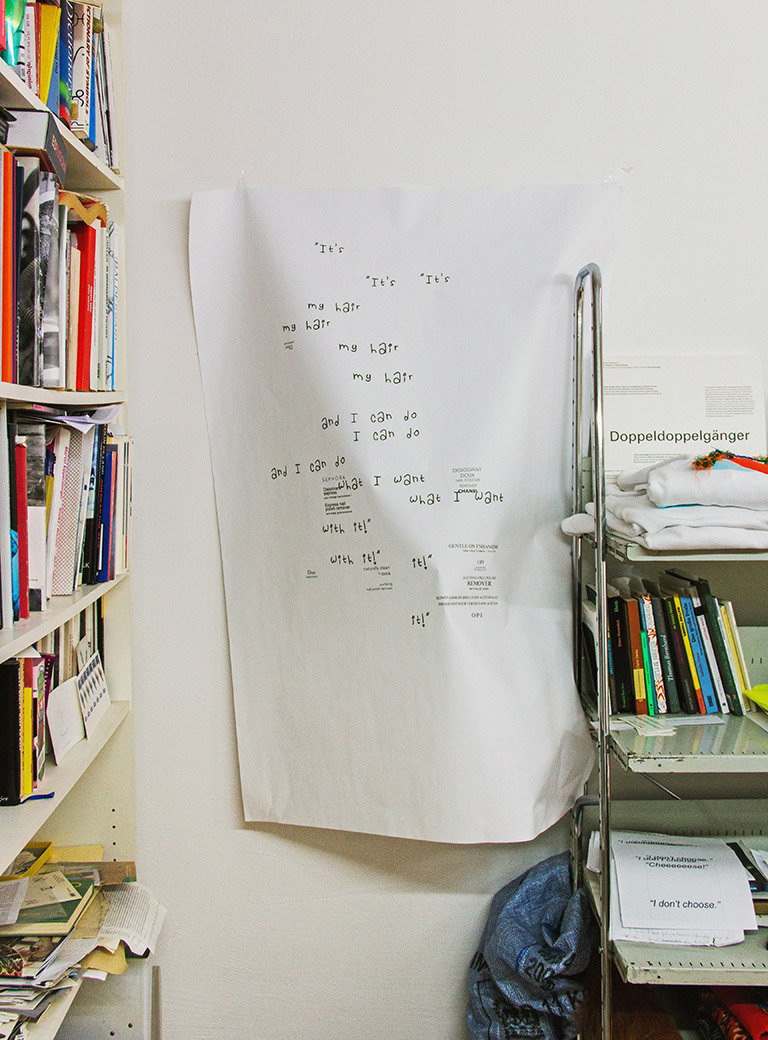

Es fällt auf, dass in deinen Arbeiten auch immer wieder Text eine große Rolle spielt.

Text ist sehr wichtig und Texte schreiben seit Langem Teil meiner Praxis. Es gibt auch Bilder, die fast ausschließlich aus Texten bestehen. Ich mag Pressetexte sehr gerne. Und ich schreibe sie auch immer selbst. Gleichzeitig sind auch die Pressetexte für mich wie eigene Arbeiten. Es gibt viele Leute, die das gar nicht interessiert und die Pressetexte nicht lesen. In den letzten Arbeiten tauchen solche pressetextartigen Texte auch in den Bildern auf. Mir war es wichtig, dass man die Bilder nicht ohne den Text haben kann.

Deine Texte dienen also als eine Art Bildunterschrift, eine Bilderklärung?

Im Prinzip sind es Notizen an mich selbst über die Arbeit. Oft so eine Art Zwiegespräch mit mir. Mit dem „Du“ in den Texten spreche ich mich selbst an, aber es kann sich so natürlich auch der Betrachter angesprochen fühlen. Eigentlich bezieht es sich aber auf mich.

Wo lernt man, mit sich selbst zu sprechen?

Früher für die Einreichungen des BMUKK musste man über seine eigenen Arbeiten schreiben. Das habe ich auch ganz gerne gemacht und fand es schon damals komisch, wenn jemand anderer das gemacht hätte. Ich hab dann angefangen, Pressetexte für mich zu schreiben und meinen Arbeiten Titel zu geben. Daraus entstanden dann oft Ideen für neue Arbeiten und aus diesen Texten neue Ideen für Bilder, und umgekehrt. Das beeinflusste sich dann so gegenseitig, was ich total gerne mag. Teilweise gab es einen Satz, der dazu führte, dass ich eine ganze Serie gemacht habe. Für Passing under … war es zum Beispiel der Satz von Jacques Lacan, dass ein Hommelette (eine Form des objet petit a, der Objektursache des Begehrens) ultra-flach sei, um unter Türen durchzukommen, den ich so super fand. Daraus wurde dann eine ganze Serie.

Was fasziniert dich an Text denn so?

Meine Texte sind für mich noch mal eine andere Möglichkeit, die gleiche Idee zu kommunizieren. Sie sind Bestandteil meiner Arbeiten. Ich zeige einerseits Bilder, habe dazu aber auch noch was zu sagen. Das ist noch mal eine andere Ebene. Oft sind die Texte sehr persönlich. Auch weil ich weder zeichnen noch malen kann, ist mir Text so wichtig. Man kann mit Text alles machen. Man kann mit Text zeichnen, sich was ausdenken, alles behaupten. Das finde ich super. Das ist mit Fotos viel schwieriger, auch wenn ich es versuche. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Humor reinzubringen, und es macht viel Spaß, zu schreiben.

Montierst du deine Arbeiten und bearbeitest sie dann, oder sind es ganz klassische Fotografien?

Manchmal. Aber die Arbeiten, die zur Zeit in der Lira Gallery in Rom zu sehen sind, und auch die für New York, sind klassisch fotografiert. Ein Objekt wird auf einen Untergrund gelegt, das Licht gesetzt und fotografiert. Lediglich der Text wird dann draufgesetzt und manchmal werden Farben verändert.

Du sagst von dir selbst, dass du nicht malen kannst. Deine Arbeiten sind jedoch sehr malerisch.

Malerei an sich ist für mich unheimlich wichtig. Irgendwie würde ich sagen, dass ich von der Malerei komme, denn ich bin mit abstrakter Malerei aufgewachsen. Zeichnen und Malen sind aber nicht so mein Ding. Ich kann das wirklich nicht. Ich mag es aber wahnsinnig gerne, wenn Fotografie malerisch wird. Die Spargel-Bilder für New York beispielsweise, erinnern mich sehr an Gerhard Richters Kerzenbild, das auf dem Sonic Youth Album. Es hat eine ganz ähnliche Stimmung. Es erzeugt die gleiche Atmosphäre. Ich hatte ganz schlechtes Licht im November und habe den Blitz eingesetzt, was ich sonst eigentlich nie mache. Das Ergebnis ist, da der Spargel gekocht und noch nass war, durch die Reflexionen sehr malerisch.

Wir stehen vor lauter verpackten Bildern. Deine Ausstellung in New York steht kurz bevor?

Ja, das sind alles neue Arbeiten. Sie werden morgen früh abgeholt und nach New York verschifft. Ab Ende Februar werden sie in der Ausstellung Be a funny mom in der Hester Gallery gezeigt. Dort zeige ich Bilder von Schweineohren und diese Spargelbilder. Die Galerie betreibt Alex Ross, der mich vor eineinhalb Jahren zu einer Gruppenausstellung nach London eingeladen hatte. Während der „New Museum-Sache“ im letzten Jahr war ich in New York und habe ihn getroffen. Danach hat er mich eingeladen, eine Ausstellung in seiner Galerie zu machen.

Du sprichst die „New Museum-Sache“ so nebenbei an. Keine falsche Bescheidenheit! Im letzten Jahr hast du an der New Museum Triennale teilgenommen. Eine große Ehre. Wie kam es dazu.

Die Künstlerin Lisa Oppenheim, die ich damals selbst gar nicht kannte, hat mich der Kuratorin empfohlen. Es ist mir schon öfter passiert, dass mich Kuratoren aufgrund von Empfehlungen anderer Künstler besuchen. Alex Gartenfeld vom Institute für Contemporary Art in Miami hat mich beispielsweise aufgrund einer Empfehlung von Calla Henkel & Max Pitegoff besucht. Das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man von Kollegen empfohlen wird.

Du zeigst in Men what a humble word bei Lira eine Serie von „Männerbildern“ und bei Hester Schweineohren?

Ja, diese Hundegoodies – getrocknete Schweineohren. Die gibt es in Braun und in Weiß, die heißen dann „Honigohren“. Eigentlich ist das etwas böse. Vor einem Jahr habe ich das Buch von Houellebecq Die Unterwerfung gelesen, das ich ganz toll fand. Für eine Ausstellung, die ich letztes Jahr im Mai hatte, wollte ich Arbeiten machen mit Fingerfarbe auf dem Glas. Malerischer, pastoser als die Arbeiten vorher. Deshalb habe ich mir einen Katalog von Jean Fautrier, einem französischen Maler aus den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts, der sehr viele pastose Bilder gemacht hat, wieder angesehen. In dem Katalog sind viele Arbeiten, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Dabei bin ich auf Titel seiner Arbeiten gestoßen, die ich sehr passend für meine neuen Arbeiten fand. Das mit der pastosen Fingerfarbe auf dem Glas ließ ich aber sein, denn ich kann das wirklich nicht. Die Titel habe ich aber übernommen für meine Arbeiten. Da entstanden dann die ersten „Männerbilder“.

Warum ausgerechnet eine „Männer-Serie“? Ist es eigentlich eine Serie über Männer, oder stellt sie eine Hommage an Männer dar?

Ich fand es sehr interessant, mich mit Männerbildern zu beschäftigen, denn bei allem, was gerade so passiert, was Kriege und Terrorismus angeht, sind nach wie vor auf allen Seiten vor allem Männer involviert. Es ist für mich kaum nachvollziehbar, was da an Zielen gesucht wird. Es geht für mich in der Serie um Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, die ich Männern unterstelle, und meine Hilflosigkeit mit ihrer Hilflosigkeit. Im Zuge meiner Recherchen habe ich auch Texte von Klaus Theweleit gelesen, wo auch der Satz „Soldiers are treated like dogs“ vorkommt, was sicher stimmt. Und ich fand auch immer, dass alte Männer wie Hunde aussehen: „Old men look like dogs.“ Und so kam ich von den Männerbildern über diese beiden Sätze zu den Hunden und dachte mir, dann bekommen die Männer/Hunde noch „Goodies“. Ich bin zu einem Tierfachgeschäft gegangen und hab neben den braunen Schweineohren die weißen Honigohren gefunden. Die kannte ich vorher gar nicht und fand sie wahnsinnig schön. Ich hatte früher mal einen Hund, der die Schweineohren geliebt hat. Das ist schon sehr böse, und gleichzeitig sind die Bilder sehr schön, wie ich finde.

Auf dem Glas und auf dem Rahmen dieser Serien befinden sich durchsichtige Tropfen. Was hat es damit auf sich?

Die Bilder schwitzen. Wobei es bei den „Schweineohren-Bildern“ auch Speichel sein könnte. Ich habe meine Bilder immer auch als Protagonisten gesehen, die alle Arten von Zuständen haben können. Es gibt zum Beispiel auch Arbeiten, die erröten. Die Sache auf dem Glas fing damit an, dass ich vor einiger Zeit eine Arbeit von Florian Pumhösl gesehen habe, die ich mochte. Er hat da mit Hinterglas-Malfarbe gearbeitet. Das hat mir sehr gefallen. Wie der Name aber schon sagt, ist das ja hinter dem Glas, das war mir für meine Arbeiten aber zu mühsam. Ich hätte erst das Glas vom Rahmenmacher holen müssen, es dann bearbeiten müssen, dann wieder zum Rahmenmacher bringen müssen – für solche Aktionen bin ich einfach nicht „nerdig“ genug. Aber ich habe dann Arbeiten gemacht mit Hinterglasmalfarbe auf dem Glas. Mit der Idee, dass die Farbe auf den Prints quasi durchs Glas aus den Bildern herauskommt. Im Weiteren bin ich dann so auch auf Polyurethan und den Schweiß gekommen.

Die Bilder schwitzen also etwas aus?

Ich mag, dass etwas aus dem Bild rauskommt. Daher habe ich den „Schweiß“ bzw. die Farbe auf das Glas der Rahmen gesetzt. Das Material, das ich verwende, ist eines der wenigen Polyurethane, die nicht vergilben. Das Besondere ist, dass es so klar bleibt, wie es ist. Ich trage es mit einem Zahnstocher auf das Bild auf. Es macht unheimlich Spaß, das zu machen. Je nachdem, wie das Licht drauffällt, ist der Schweiß auf den Bildern zu sehen oder fast unsichtbar. Ich hole auch manchmal Sachen aus den Bildern heraus, indem ich sie nochmal produziere und verkehre so auch Zeit. Ich mache etwas, das es ja auf den Bildern schon gibt. Zur Eröffnung in New York werde ich eine Performance machen, in der ich Hummerchips herausbacken werde, die ja sehr ähnlich aussehen wie die Honigohren in meinen Bildern.

Welche Rolle spielt Ästhetik in deinen Arbeiten?

Schönheit ist mir schon wichtig. Ich möchte gerne Attraktives machen, das aber inhaltlich auch ganz böse sein darf. „Hässlich“ kann ich nicht. Daran arbeite ich noch. Das war am Anfang aber mit Text auch so. Das konnte ich nicht wirklich. Es ist aber was Handwerkliches, das man lernen und trainieren kann. Je mehr man schreibt, umso einfacher wird es. Das war schon eine Herausforderung. Aber richtig Hässliches zu machen, fände ich schon auch sehr interessant. So richtig Hässliches.

Deine Arbeiten sehen also fröhlicher aus, als sie es inhaltlich dann tatsächlich sind?

Ja, das kann man so sagen! Ich glaube auch, dass man heutzutage keine Kunst mehr machen kann, ohne sich auch ein wenig darüber lustig zu machen, dass man Kunst macht. Es gibt ja keine Tabus mehr. Man kann ja alles machen. Zum Beispiel wahnsinnig elegante Fotos von Schweineohren. Aber gleichzeitig diese Freiheit von Kunst auch hochzuhalten und ganz ernst zu nehmen, dass es eben keinen Sinn machen muss, was man tut, keine Rechtfertigung braucht. Das möchte ich noch mal unterstreichen und eine gewisse Art von Humor oder eine gewisse Art von assoziativem Denken oder Sensibilität vermitteln.

Würdest du deine Arbeiten als „politisch“ bezeichnen?

Nein, nicht unbedingt. Ich möchte mich mit Dingen auseinandersetzen, die mich selbst interessieren, die persönlich sind, bei denen man etwas spürt. Kunst, die mir gefällt, muss mit der Zeit, in der wir leben, irgendwie zu tun haben. Das muss nicht das direkte Heute sein, sondern Dinge, die uns heute bewegen. Das kann durchaus altmodisch sein. Wenn man irgendwie sensibel ist, dann geht es gar nicht, dass man was macht, was gar nichts mit dem zu tun hat, was gerade passiert. Ich mag es aber lieber, wenn das nicht plakativ ist, sondern man es eher subtil spürt. Wenn man sensibel ist – das muss man auf eine Art sein, wenn man Kunst macht –, dann passiert das sowieso. Man kann nichts machen, was die Umwelt gar nicht reflektiert, selbst wenn man möchte. Ich finde es auch schwierig, wenn Künstler von sich behaupten, dass sie politische Kunst machen.

Ist es deiner Meinung nach das, was ein zeitgenössischer Künstler heute zu erfüllen hat?

Nein. Als Künstlerin muss man gar nichts erfüllen!

Der Beruf des Künstlers ist kein klassischer „nine-to-five-job“. Gibt es dich denn auch so ganz privat? Gibt es denn die ganz privaten Situationen, in denen Kunst auch mal gar keine Rolle spielt?

Diese Auszeiten muss man sich einfach nehmen. Wenn man ein Kind hat, hilft einem das natürlich schon sehr, auch mal keine Kunst im Kopf zu haben. Wenn ich mein Kind vom Kinderladen abhole, geht es erst mal nur darum, es zum Beispiel im Winter warm anzuziehen, alles wieder anzuziehen, was man morgens auch anhatte und dort nichts liegen zu lassen – es geht um ganz einfache praktische Dinge, und man hat dann eine ganz andere Rolle und Aufgabe! Ein Kind ist ein echtes Vergnügen! Da kann ich Kunst dann auch ganz vergessen. Naja so immer gelingt mir das leider nicht, auch wenn ich es mir fest vornehme. Wenn ich dann viel zu tun habe, bin auch ich zwar körperlich anwesend, aber im Kopf ganz wo anders. Das passiert mir natürlich auch. Aber bis jetzt hatte ich das Glück, dass ich noch nie so lange am Stück so eingespannt war, dass das wirklich ein Problem wurde.

Was aber, wenn mal intensivere „Produktions-Phasen“ auf dich zukommen? Prinzipiell ist das ja erstmal positiv.

Ich weiß nicht, wie gut ich es familiär hinkriegen würde, wenn ich über längere Zeit sehr viel zu tun hätte. Das kann auch schwierig werden. Ich beobachte das auch bei Leuten, die mit ihren Arbeiten sehr erfolgreich sind, dass sowohl die Kunst als auch die Kinder dann manchmal drunter leiden können. Man muss da gut aufpassen, aber auch ein wenig Glück haben, glaube ich. Bei mir ging sich das bis jetzt alles sehr gut aus. Wenn ich beispielsweise in New York bin, sind meine Eltern da, die mein Kind dann nehmen. Ansonsten ist das Gute an Berlin schon auch, dass man sich die Kinderbetreuung leisten kann. Es ist für mich natürlich wichtig zu wissen, dass mein Kind in guten Händen ist und ich in der Zeit konzentriert arbeiten kann.

Arbeitest du täglich an deinen Fotos?

Eigentlich schon, ja. Ich versuche zwar nun auch mehr und mehr, am Wochenende nichts zu machen, das gelingt mir aber nicht immer. Wenn ich bei einer Arbeit mal so gar nicht weiterkomme, dann zwinge ich mich ein, zwei Tage gar nichts zu tun. Dann geht’s auch wieder besser. Schwierig wird es, wenn ich gerade keine Energie habe. Mich macht es wahnsinnig, wenn ich keine Energie habe!

Dein Wohnraum ist gleichzeitig auch dein Arbeitsraum. Was magst du daran, an einem Ort zu leben und zu arbeiten?

Es ist praktisch, wenn alles zusammen ist. Ich habe ein Arbeitszimmer. Ich brauche gar kein eigenes Atelier. Wenn die Sonne scheint, entwickelt sich hier in der Wohnung ein wunderschönes Licht. Ich fotografiere gerne hier am Tisch oder im Badezimmer, wo es am hellsten ist. Manchmal wird es ein wenig eng, wie jetzt gerade mit den Arbeiten für New York und vorher für Rom. Da stehen dann einundzwanzig Bilder im Wohnzimmer. Das findet mein Sohn dann nicht so toll, dass er hier nicht mehr überall Ball spielen kann.

Wie ist das für ein Kind, wenn die Mama Kunst macht?

Ich glaube, das ist nicht so viel anders als bei anderen Kindern. Der Begriff „Arbeit“ ist für ein Kind ja was ganz Abstraktes. Kunst zu machen ist für ihn einfach arbeiten. Neulich hat er ein Stück Styropor in Blisterfolie gewickelt und meinte, dass er nun Kunst gemacht hat. Er kennt meine Arbeiten ja oft nur verpackt. Das fand ich ganz super!

Interview: Michael Wuerges

Fotos: Florian Langhammer; mit freundlicher Genehmigung von Galerie Hester, New York und Galerie Emanuel Layr, Wien