Mario Kiesenhofer arbeitet mit Fotografie, Video, Text und Installation. Sein Fokus liegt auf der Repräsentation queerer Communities und deren Safe Spaces in Kunst und Gesellschaft. Werkserien entstanden unter anderem in Osteuropa, wo Kiesenhofer die queere Rave Szene ins Licht rückt, um die von rechten Politikern gesteuerten Narrative zu unterlaufen. Der Künstler studierte Fotografie und Videokunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wo er heute seinen Wohnsitz hat.

Wie war dein Weg zum Künstler?

Ich dachte immer schon mit meinen Augen. Daher nervte mich diese klassische Idee vom zeichnenden und malenden Künstler, der unbedingt seine Hände benützen müsse, um zu kreieren! Für mich ist nichts so relevant wie das Auge. Damit war Fotografie mein natürliches Medium.

In deiner Arbeit beschäftigst du dich mit queeren Räumen; wie bist du dazu gekommen?

Das hängt damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin. Die Frage nach queeren oder schwulen Räumen hat sich für mich schnell gestellt. Ich komme vom Land, da gab es das nicht. Mich hat die Frage beschäftigt: Wo ist der Raum, in dem ich mich ausprobieren kann?

War diese Suche nach dem Raum auch eine Suche nach Sicherheit?

Wenn man wie ich queer oder schwul aufwächst, wird man automatisch anders angesehen. Es gibt Beleidigungen, die sich als Scham in den Körper einschreiben und gegen die man widerstandsfähig werden muss. Der Schritt, in die Stadt zu ziehen, war für mich ein naheliegender Weg, um der Bewertung und Ablehnung des ländlichen Umfelds zu entkommen. Didier Eribon beschreibt das auch sehr gut in Betrachtungen zur Schwulenfrage im Kapitel Die Flucht in die Stadt.

Hast du Wien als offen erlebt? Es ist ja immer noch eine relativ kleine Stadt…

Ja, aber Wien hat Institutionen, Bars und Universitäten, die ein anderes Weltbild zeichnen. Es ist ein Anziehungspunkt für Menschen, die sich am Land vielleicht nicht wohlfühlen. Und diese Gemeinsamkeit, die da entsteht, ergibt eine Chosen Family und es gibt Safe Spaces. Plötzlich konnte ich die Welt anders sehen. Dort wurde mir klar, dass ich meine Sicht auf die Welt und das, was meiner Meinung nach darin fehlt, in meine Arbeit einbauen will.

Ist das eine Prämisse deiner Arbeit?

Ja. Wenn ich überlege, welche Bilder ich in die Welt setzen will, stelle ich mir die Frage: Was braucht es noch an visuellem Diskurs? Ich gebe meinen Arbeiten meinen Blick und meine Erfahrungen, weil ich finde, dass es immer noch queere Repräsentation in Kunst und Gesellschaft braucht.

Beschäftigst du dich sehr damit, was andere Künstler zu diesen Themen produzieren?

Sehr viel. Ich reise oft, ich sehe viele Ausstellungen, recherchiere umfassend. Es gibt auch Organisationen wie „Queer Art New York“, die mich zu ihrer Digital Residency eingeladen haben. Generell fällt mir aber eine Einteilung, etwa in feministische oder queere Kunst, schwer. Im Endeffekt steht doch immer der Mensch im Zentrum der Kunst. Meiner Meinung nach betreffen Minderheitenrechte die gesamte Gesellschaft.

Wie schaffst du es, deine Kunst vom persönlich Erlebten auf das Allgemeine zu heben?

Formale Entscheidungen spielen dabei eine Rolle, etwa, wie ich mit Raum umgehe, wie ich Themen öffne. Dialog ist wichtig. Wie gehe ich an das Thema heran, wie vermittle ich es, mit welchem Text, mit welcher Sprache?

Also eine konzeptuelle Herangehensweise?

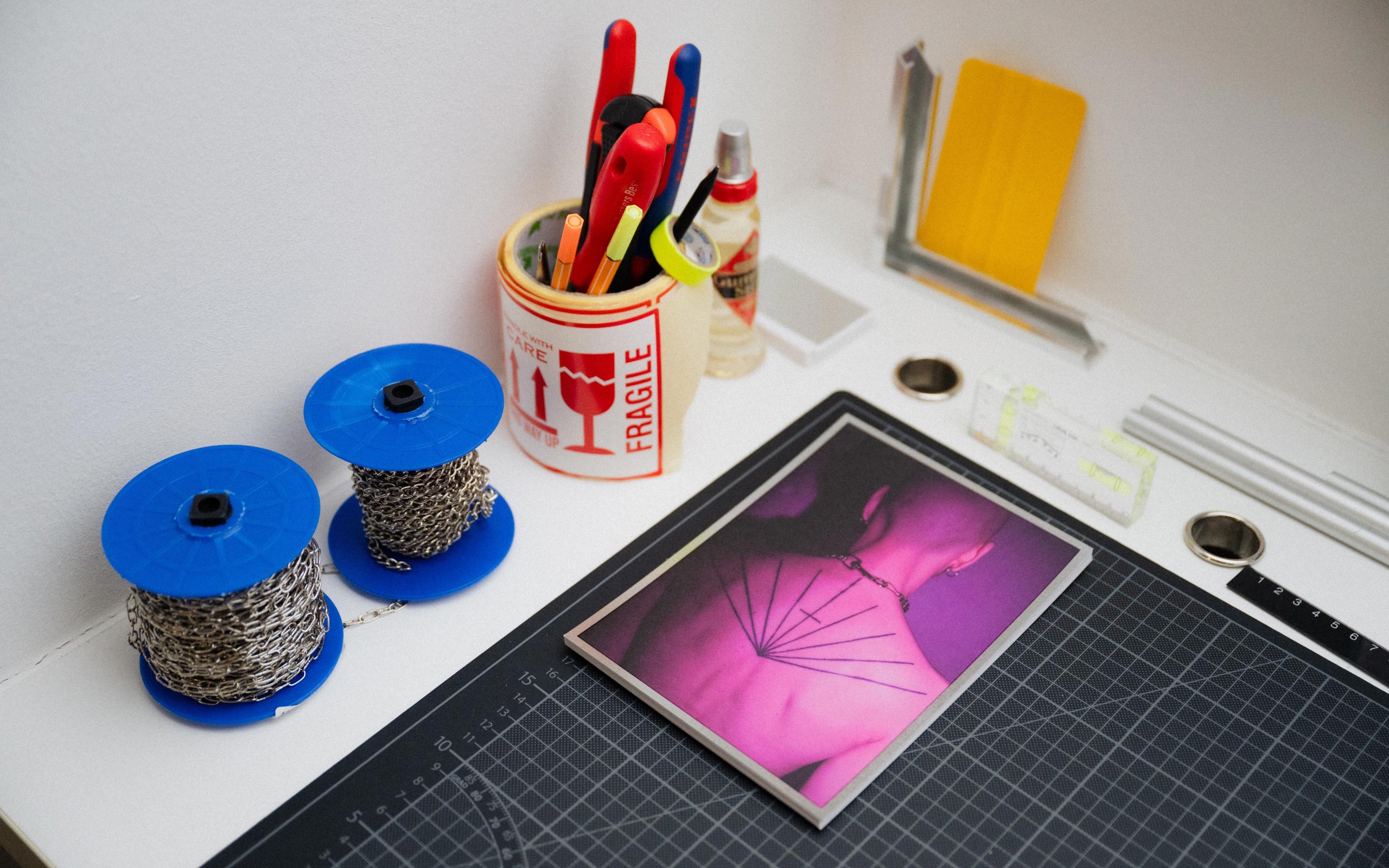

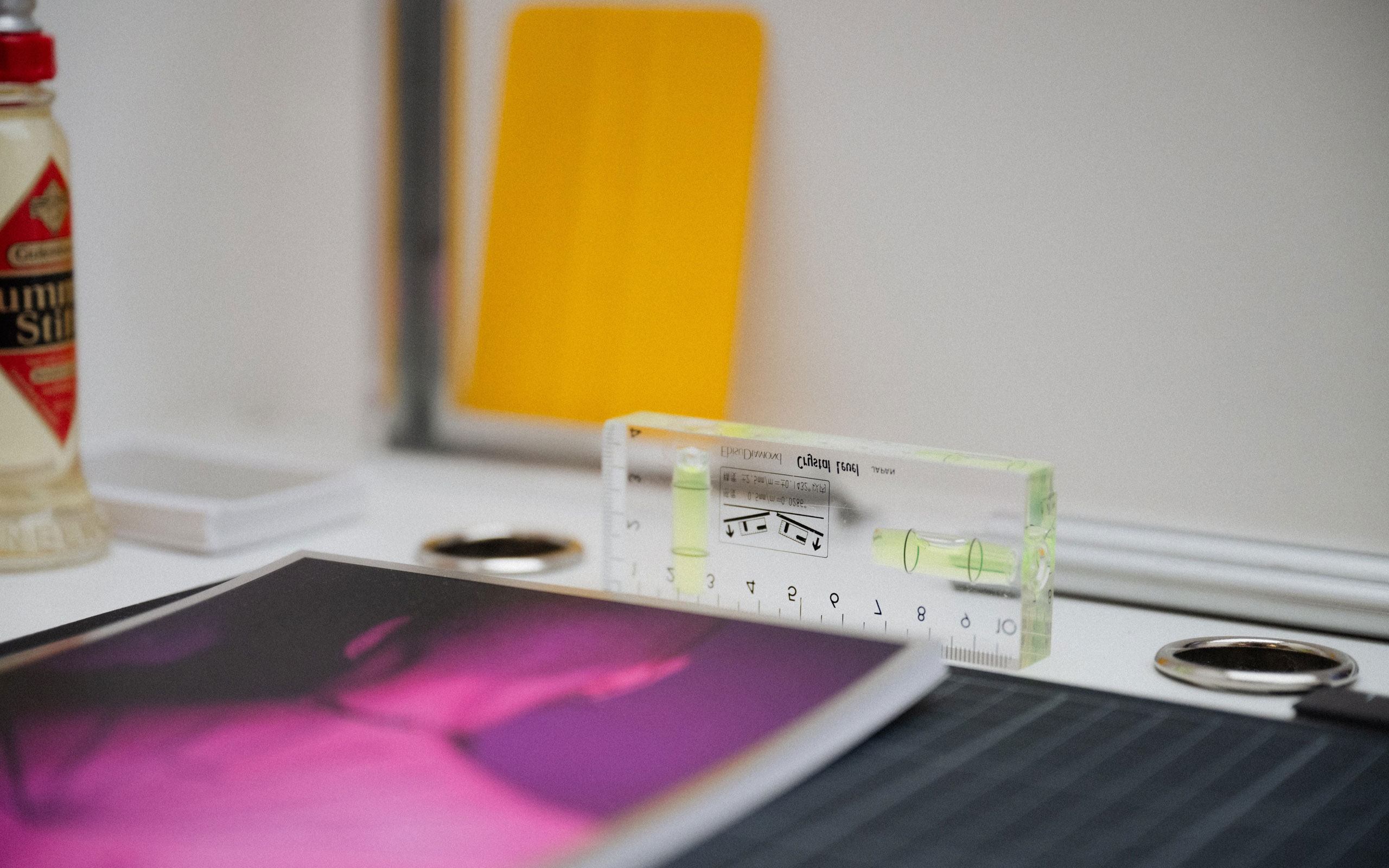

Klar. Alle meine Arbeiten folgen immer konzeptuellen Ansätzen, die ich mit meinem fotografischen Blick verbinde. Dieser Blick ist meist sehr formal. Der Ausschnitt und wie Dinge zueinander im Raum stehen, spielt für mich eine große Rolle. Jedes Bild, das ich mache, jede Entscheidung für ein Display hat einen Hintergrund. Das kann zum Beispiel Derridas Theorie des Parergon sein, in der er den Rahmen als etwas beschreibt, das zwar nicht Hauptteil des Kunstwerks ist, aber dessen Bedeutung und Interpretation beeinflusst, indem er das Werk sowohl einschließt als auch abgrenzt. Mich interessiert, wo der Raum aufhört und das Kunstwerk beginnt, und wo diese Grenze verschwimmt.

Apropos Display: Du gibst deiner Arbeit über deren Präsentation eine weitere Ebene…

Ja, Fotografie im Sinne von reinem Print ist mir zu wenig. Deshalb gibt es immer ein Element - etwa das Display - das eine Ebene, eine inhaltliche Komponente hinzufügt. Nur auf Ästhetik zu achten, reicht mir nicht.

Display ist für dich nicht nur der Rahmen, sondern die Präsentation überhaupt. In deiner Ausstellung bei Smolka Contemporary schwebte etwa Nebel durch die Räume…

Genau. Ich arbeite mit Themen und Personen, die schützenswert sind oder eine gewisse Fragilität mitbringen. Deshalb verwende ich bestimmte visuelle Strategien. Das kann ein Rahmen mit Milchglas sein, der den Print unscharf wirken lässt oder eben Nebel, der die Grenze zwischen Raum und Kunst verschwimmen lässt. In der Serie Treasure, in der es um Aufwertung einer queeren Minderheit geht, verwende ich Rahmen aus Chrom, um die Portraits zum Glänzen zu bringen.

Diese Elemente sind also Teil deiner Arbeit?

Ja, diese Fotografien sind auch nur gerahmt erhältlich. Ich denke, das Besondere an meiner Arbeit ist, dass sie immer in dieser Kombination auftritt und dadurch auch formal sehr stark ist.

Du sagst, es geht in deiner Arbeit meist um schützenswerte Personen. Andererseits fotografierst du auch Metallstreben oder leere Räume…

Für meine Serie Indoor habe ich Gay Cruising Clubs außerhalb der Öffnungszeiten portraitiert. Mich interessiert hier die skulpturale Qualität dieser Räume. Diese speziellen Orte haben weltweit eine ähnliche Appearance, eine gewisse hypermaskuline Erscheinung. Ich wollte unter anderem erforschen, wie sich das im Material und in der Architektur manifestiert.

Sind diese sogenannten „schwulen Räume“ überhaupt noch zeitgemäß?

Diese Frage stelle ich mir auch. Einerseits ist es für die Community wichtig, Gay Cruising Spaces zu haben, wo man unter sich ist und sich sicher fühlt. Aber mittlerweile wird Geschlecht auch im öffentlichen Diskurs viel fluider wahrgenommen. Diese Orte sind teilweise noch von binären Geschlechtsvorstellungen geprägt, was auch Exklusion erzeugt.

Derzeit wird oft Kunst gezeigt, die etwas Dokumentarisches hat. Wie stehst du zu dieser Schnittstelle?

Das ist natürlich in der Fotografie immer die Frage. Wann ist es Dokument, wann ist es Kunst? Gerade in Bezug auf meine Arbeiten. Dokumentiere ich die queere Rave Szene einfach nur? Nein. Ich versuche nicht, etwas zu dokumentieren im Sinne einer Reportage, sondern ich benenne es. Ich werte es, ich werte es auf.

Deshalb betitelst du deine Werke?

Ja. Der Titel der Serie Treasure, in der ich queere Clubszenen in Osteuropa portraitiere, bedeutet eine eindeutige Aufwertung. Es geht darum, negative äußere Zuschreibungen umzukehren. Und da beginnt der Bruch, dass meine Arbeit eben nicht nur einen dokumentarischen, sondern vielmehr einen gestalterischen Ansatz hat.

Befürchtest du, dass du deiner Arbeit wegen in eine Schublade geschoben werden könntest – als der Künstler, der queere Menschen portraitiert?

Dieses Zuschreiben von außen passiert automatisch. Und wenn man queer ist, umso mehr. Irgendwann habe ich mich davon gelöst und entschieden, dass ich selbstbewusst das mache, was ich machen will. Dass es relevant ist, was ich von mir gebe. Ich kann nicht kontrollieren, was andere über meine Arbeit denken. Was meine Kunst am Schluss auszeichnet ist, dass sie wirklich meine ist.

In letzter Zeit hast du in Polen und Ungarn fotografiert. Ging es darum, auch einen politischen Aspekt in Bezug auf Queerness in deiner Arbeit einzufangen?

Ich glaube, meine Arbeit war immer schon politisch, wenn auch nicht auf den ersten Blick. Auch das Private ist politisch, sobald man sich öffnet. In meiner Arbeit geht es ja oft um verborgene, teils unerwünschte Räume.

Warum aber gerade jene in Osteuropa?

Ich war davor viel in Tokio, New York, Paris oder London unterwegs, diesen westlich erschlossenen Großstädten, die bereits eine queere Infrastruktur bieten. Aber dann begann ich, meine Aufmerksamkeit mehr auf das zu lenken, was in meiner unmittelbaren Umgebung passiert, auch im Hinblick auf den Rechtsruck in Europa. So kam ich auf Polen, wo es LGBT-freie Zonen gab, die während der der Schreckensherrschaft der PiS Partei von lokalen Politikern in Polen ausgerufen und von der katholischen Kirche unterstützt wurden. Ich entschied mich, dorthin zu fahren, um zu verstehen, wie sich das anfühlt.

Ein Schritt aus der Komfortzone?

Ein Schritt, um in die Nähe zu blicken. Die EU ist etwas Heiliges, und da passieren gerade wilde Sachen. Ich unterlaufe Narrative, die von rechten Politiker*innen in die Welt gesetzt werden, indem ich Kunst mit queeren Inhalten produziere und dadurch zur Sichtbarkeit beitrage.

Wie bist du diese Reise nach Polen angegangen?

Ich hatte kein vorgefertigtes Konzept, um keine Erzählung mitzubringen, sondern um offen zu sein. In Polen habe ich mich mit Kunstschaffenden und Bekannten getroffen und versucht, mir die Szene ein bisschen zu erschließen. Dabei stieß ich auf eine queere Rave Szene, die super aktivistisch ist.

Dein Thema!

Genau, da verbindet sich meine Arbeit mit dem, was in Polen passierte. Es ging um den queeren Club, aber nicht in einer sexualisierten, sondern in einer politischen Form. Es gibt Akteure wie das DJ Kollektiv Ciężki Brokat (Heavy Glitter), die widerständig und aktivistisch agieren. Sie organisierten Demonstrationen während der PiS Regierung und wehrten sich mit Händen und Füßen. Der Club wurde zur Drehscheibe, wo sich alles verbindet. Man sieht das jetzt auch in Tiflis: Die Techno Bewegung geht auf die Straße und wehrt sich. Es fasziniert mich, mit welcher Kraft sie auftreten.

Für ein Foto braucht es Vertrauen. Wie haben die Leute dort reagiert, als du sie ablichten wolltest?

Es ist nicht leicht, im Club zu fotografieren. Oft ist die Kamera nicht erwünscht, wird als invasiv empfunden. Aber die Fotos sind alle vor Ort und in intimen Settings entstanden, immer mit Einwilligung der Porträtierten und mit Konsens der Betreiber*innen. Das setzt viel Feingefühl, Vertrauen und auch Gespräche voraus. Über ein Jahr war ich immer wieder dort, um Kontakte aufzubauen.

Wie hast du fotografiert?

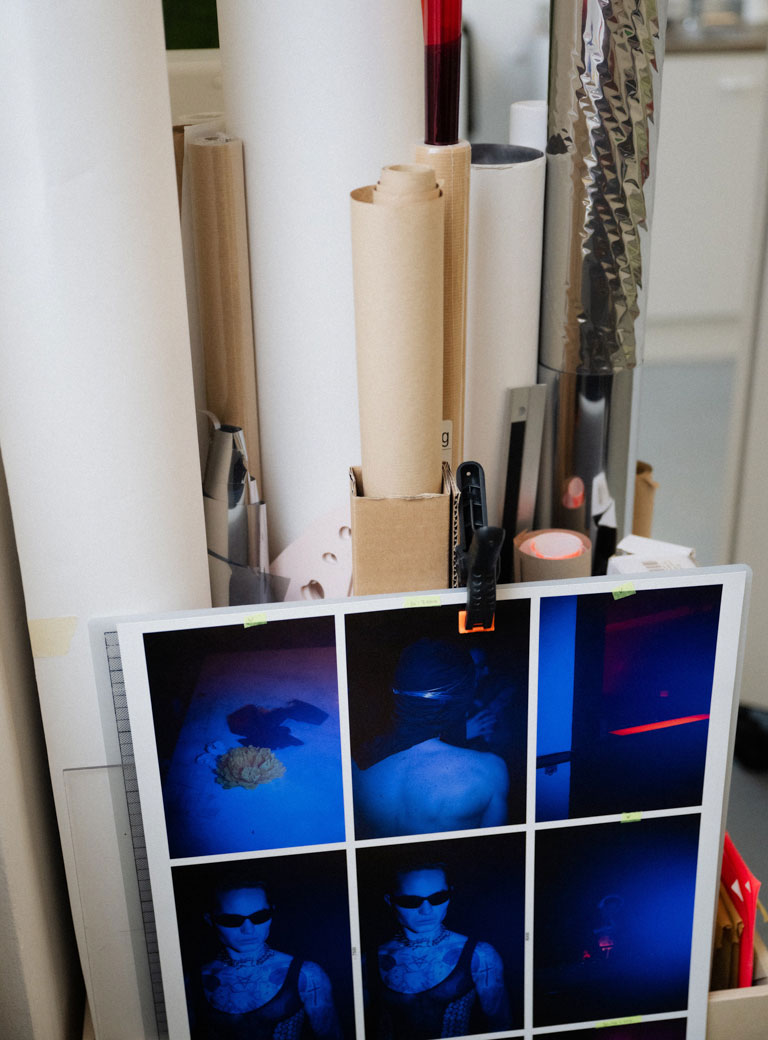

Mir war klar, dass ich eine visuelle, nichtinvasive Strategie brauche. Ich will die Intimität im Club nicht zerstören, sie soll im Bild bleiben. So entschied ich mich, Farbfilter zu verwenden. Dadurch färbe ich meine Arbeiten schon beim Fotografieren ein. Ich wähle für jede Situation eine gewisse Farbe; die Filter habe ich alle in meiner Hosentasche. Der Blitz hat einen Aufsatz, der das Licht bündelt und fokussiert.

Warum?

Damit nicht der ganze Raum ausgeleuchtet ist, sondern sehr intime Portraits entstehen können. Diese sind durch mein technisches Setting überhaupt erst möglich. Die Kamera verwende ich wie einen Scheinwerfer, der die Menschen nicht entblößen, sondern beleuchten soll. Die Bilder sind sehr scharf. Ohne Blitz würden sie ganz anders aussehen, sehr grobkörnig.

In einem intimen Club ist es wohl leichter, die Menschen kennenzulernen – aber wie machst du das auf großen Raves? Kennst du die Porträtierten?

Ja, natürlich. Auch das baut sich über mehrere Treffen oder Gespräche auf. Natürlich stellen sich manche die Frage: „Was macht der? Hat er eine Kamera?“ Aber auf einem Rave gehen die Leute sehr sensibel miteinander um, da gibt es Platz und Zeit, sich zu erklären. Ich bin ja kein Partyfotograf.

Wie leicht ist es eigentlich, sich in diese Szene zu integrieren? Wenn du zu einem Rave gehst, machst du da mit oder stellst du dich als Künstler daneben?

Ich tanze natürlich auch! Die ganze Nacht (lacht).

Und wechselst dann vom Partyteilnehmer zum Künstler?

Ich habe meine Kamera immer dabei und bleibe professionell. Aber ich war immer schon ein Fan elektronischer Musik. Das gehört einfach dazu, wenn man das glaubhaft festhalten möchte.

Was die politische Lage betrifft, hat sich diese in Polen mittlerweile entspannt, PiS wurde abgewählt. Was hörst du jetzt von dort?

PiS ist nicht mehr an der Macht, aber acht Jahre haben natürlich Spuren und Narben hinterlassen, sagen mir meine polnischen Freunde. Kurator*innen etwa hatten ihre Jobs bereits verloren und bekommen sie nicht gleich zurück. Ich glaube auch, dass sich die Meinung der PiS-Wähler*innen nicht geändert hat. Und die katholische Kirche hat immer noch den gleichen konservativen und starken Einfluss. Das beeinträchtigt die Rechte der Minderheiten.

Du warst auch in Ungarn, was ist dort anders?

Die Menschen dort müssen viel mehr Widerstand aufbauen. Dadurch, dass Viktor Orbán schon so lange an der Macht ist, besteht weniger Hoffnung auf Änderung. Deshalb fehlt vielleicht die Kraft, oft zu demonstrieren oder Widerstand im öffentlichen Raum zu verbalisieren. Daher ist der Club umso wichtiger. Die Szene, wie ich sie kennengelernt habe, ist ein bisschen härter, oder abgehärteter.

War es schwieriger, dort Personen zu finden, die sich fotografieren lassen?

Nicht schwieriger, aber man sagte mir teilweise: „Ja, ich gebe dir meine Zustimmung, aber du kannst mich nur von hinten zeigen und darfst meinen Nachnamen nicht erwähnen“.

Du hast also die Szene in Warschau und Budapest als unterschiedlich empfunden: Drückt sich das auch in deiner Arbeit aus?

Ja. In Budapest gibt es weniger Sonnenbrillen auf meinen Bildern, weil die Leute direkter sind. Das ist mir aber erst später aufgefallen. Und dadurch wirken die Budapest Fotos vielleicht ein bisschen härter, durch diesen direkten Blick in die Kamera.

Was ist dein nächstes Ziel?

Mich würde eben Georgien interessieren, das ist jetzt gerade ein Brennpunkt. Es hat mich geschüttelt, als ich diese Medienbilder gesehen habe. Ich habe schon überlegt, wie ich hinkommen kann. Der Zugang zur queeren Club Szene ist jedenfalls schwieriger, weil das für die Teilnehmenden gefährlich ist. Da braucht es auch mehr Zeit.

Wie erlebst du Wien zum Arbeiten?

Wien hat eine gute Struktur für Künstler*innen. Mein Atelier befindet sich zum Beispiel im Dachgeschoss eines Gemeindebaus. Dadurch, dass ich so viel auf Reisen bin, ist es für mich eine schöne Basis. Ich habe zudem auch Unterstützung vom BMKÖS bekommen: eine Artist Residency in New York, das Staatsstipendium für Fotografie, etc. Man kümmert sich hier um die Kunstschaffenden und es gibt gute Strategien, damit Kunst nicht nur am Rand stattfindet.

Besuchst du auch Raves in Wien?

Weniger. Einmal im Jahr gehe ich zu Hyper Reality, dem Festival für Clubkultur. In Wien kenne ich die Szene, es hat für mich hier nicht dieselbe Relevanz wie in Polen oder Ungarn. Denn in meiner Arbeit geht es um eine Aufwertung, um das Umkehren eines Narrativs.

Findest du also, dass hier die Szene so passt?

Natürlich nicht, auch die Wiener Clubkultur hat Probleme, Stichwort Übergriffe. Aber das ist für mich künstlerisch aktuell nicht so relevant, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir uns in Wien aktionistisch wehren müssten. Noch nicht! Ich habe die Länder rund um Österreich bereist, aber wenn ich mir jetzt die Bundesländer rund um Wien anschaue, sollte ich vielleicht überlegen, mal in die Steiermark zu fahren, die ja mittlerweile einen FPÖ-Landeshauptmann hat (weint).

Mario Kiesenhofers Fotografien aus der Serie Treasure sind derzeit neben Arbeiten von u.a. Monica Bonvicini, Renate Bertlmann und Matthias Herrmann in der Ausstellung Cruising in the Park im PARK in der Mondscheingasse 20 in Wien zu sehen.

Treasure, 2023, Schriftzug aus eloxiertem Aluminium, Ketten, ca. 300 × 160 cm; Fotografien aus der Serie Treasure, 2023, Pigment Prints, montiert in Chromrahmen, je 40 × 60 cm

Ausstellungsansicht: Mario Kiesenhofer - Treasure, Bank Austria Kunstforum Wien, 2023/24, Foto: Mario Kiesenhofer

Avtomat und Beata, aus der Serie Treasure, 2023, Pigment Prints, montiert in Chromrahmen, je 40 × 60 cm

Ausstellungsansicht: Mario Kiesenhofer - Treasure, Bank Austria Kunstforum Wien, 2023/24 © Mario Kiesenhofer

Fotografien aus der Serie Treasure, 2023, Pigment Prints, montiert in Chromrahmen, je 40 × 60 cm

Ausstellungsansicht: Mario Kiesenhofer - Treasure, Bank Austria Kunstforum Wien, 2023/24 © Mario Kiesenhofer

Anna, aus der Serie Treasure, 2023, Pigment Print, montiert in Chromrahmen, 40 × 60 cm; Reflections, 2022/23, 4K Videoinstallation (projiziert in Full HD), gezackter Spiegel, ca. 450 × 254 × 204 cm

Ausstellungsansicht: Mario Kiesenhofer - Treasure, Bank Austria Kunstforum Wien, 2023/24, Foto: Mario Kiesenhofer

Interview: Alexandra Markl

Fotos: Christoph Liebentritt

Links: