Melanie Ender verbindet einzelne skulpturale Objekte, häufig aus Gips oder Buntmetall, zu installativen Arbeiten. Für die Künstlerin ist das Bearbeiten der Materialien eine intensive körperliche Auseinandersetzung, das Zusammenstellen der Skulpturen und Installationen versteht sie als einen sich ständig in Bewegung befindlichen Prozess. Wir sprechen mit Melanie Ender über die Faszination von Synonymen oder die Frage, wann und ob ein Werk abgeschlossen sein kann.

Melanie, du hast deine Ausbildung in der Fotografie-Klasse von Gabriele Rothemann an der Universität für angewandte Kunst Wien begonnen, später auch bei Dorit Margreiter studiert. Kann man sagen, am Anfang deiner künstlerischen Karriere stand die Fotografie? Ich würde die Klasse von Gabriele Rothemann auch als Bildende-Kunst-Klasse begreifen, auch die Medien konnte man ziemlich frei wählen. Und in Wahrheit ging es da schon viel um das richtige Papier, welchen Rahmen, welches Holz für den Rahmen – um bewusste Entscheidungen für Materialien. Wir wurden sehr dazu angehalten, generell über die Wahl des Materials in unserer Arbeit zu reflektieren. Ich habe dort schon bald begonnen, Dinge zu machen, die sehr Körper-Raum-bezogen waren, und war dann mit dem fotografischen Bild sehr schnell am Limit. Für mich war – in gewisser Weise – die Fotografie die erste Ausdrucksmöglichkeit, als Medium war sie für mich einfach der Start.

Wie kam es zu der Entwicklung hin zu den anderen Medien, zur installativen Arbeitsweise? Ich finde es ziemlich schwierig, den Bogen von der Fotografie bis zu meinen jetzigen Arbeiten zu beschreiben, da es doch eine lange Entwicklung war. Ich habe mich quasi Schritt für Schritt von einem Medium zum anderen gehangelt und bin im Endeffekt da gelandet, wo es ganz stark und hauptsächlich ums Material geht. Dabei war mir der körperliche Bezug sehr wichtig. Es gibt allerdings einen Moment in meiner installativen Arbeitsweise, der vielleicht doch irgendwie einen fotografischen Aspekt hat: Wenn ich einige meiner Arbeiten als skulpturale Momentaufnahmen bezeichne – also skulpturale Fragmente, die ich zu einem installativen Bild zusammenfüge, deren Einzelteile aber nicht fix miteinander verbunden sind –, dann hat das schon etwas sehr Augenblickhaftes.

Wenn du noch einen Schritt weiter zurückdenkst in deine frühe Jugend, wann ist erstmals der Wunsch aufgetaucht, Kunst zu machen und weshalb?

Etwa im Alter von 17, 18 Jahren hat der Kunstunterricht angefangen, mir in irgendeiner Weise Energie oder Kraft zu geben. Das war der Moment, als ich bemerkt habe, dass das ein sehr großer Pool ist, aus dem man schöpfen kann. Das war für mich die einzige Richtung, die mich interessiert hat, die mich erfüllen konnte. Und diese Momente der unumstößlichen Gewissheit, dass ich Kunst machen will, die kommen immer wieder in Wellen. So habe ich das beispielsweise in den Residencys (in Istanbul, Rom und Turin) ganz stark empfunden. Sobald alles Alltagsbezogene wegbricht, wird mir schnell klar, dass die Kunst sehr viel Platz braucht, diesen Platz will ich ihr in meinem Leben auch einräumen.

Gibt es in der Kunstgeschichte oder vielleicht auch unter den zeitgenössischen Künstlern einen Künstler oder eine Künstlerin, eine Person, die besonders wichtig für dich ist?

In der zeitgenössischen Kunst gibt es viele Leute, die ich gut und spannend finde. Aus der Kunstgeschichte würde ich beispielsweise Eva Hesse oder Louise Bourgeois nennen. In ihrer Arbeitsweise haben sie zwar nicht direkt etwas mit meiner Arbeit zu tun, aber ich finde die Kompromisslosigkeit fantastisch, mit der sie ihr Werk verfolgt haben. Diese Hartnäckigkeit kann ich irgendwie sehr gut nachempfinden. Wer mich schon seit längerem formal sehr interessiert, ist Robert Ryman. Ich finde die Sichtbarmachung von eigentlich rein funktionalen Einzelteilen spannend. Mich fasziniert an Rymans Arbeiten, dass Schrauben, Haken und Halterungen wesentlicher Teil seiner sehr reduzierten Bildkompositionen sind und dass die Malerei dadurch einen stark objekthaften Charakter hat. Und darüber hinaus verlangen seine Arbeiten eine sensible Wahrnehmung, man muss bei seinen monochromen, meist in Weißtönen gehaltenen Flächen schon sehr genau schauen, und alle kleinen Details sind wichtig.

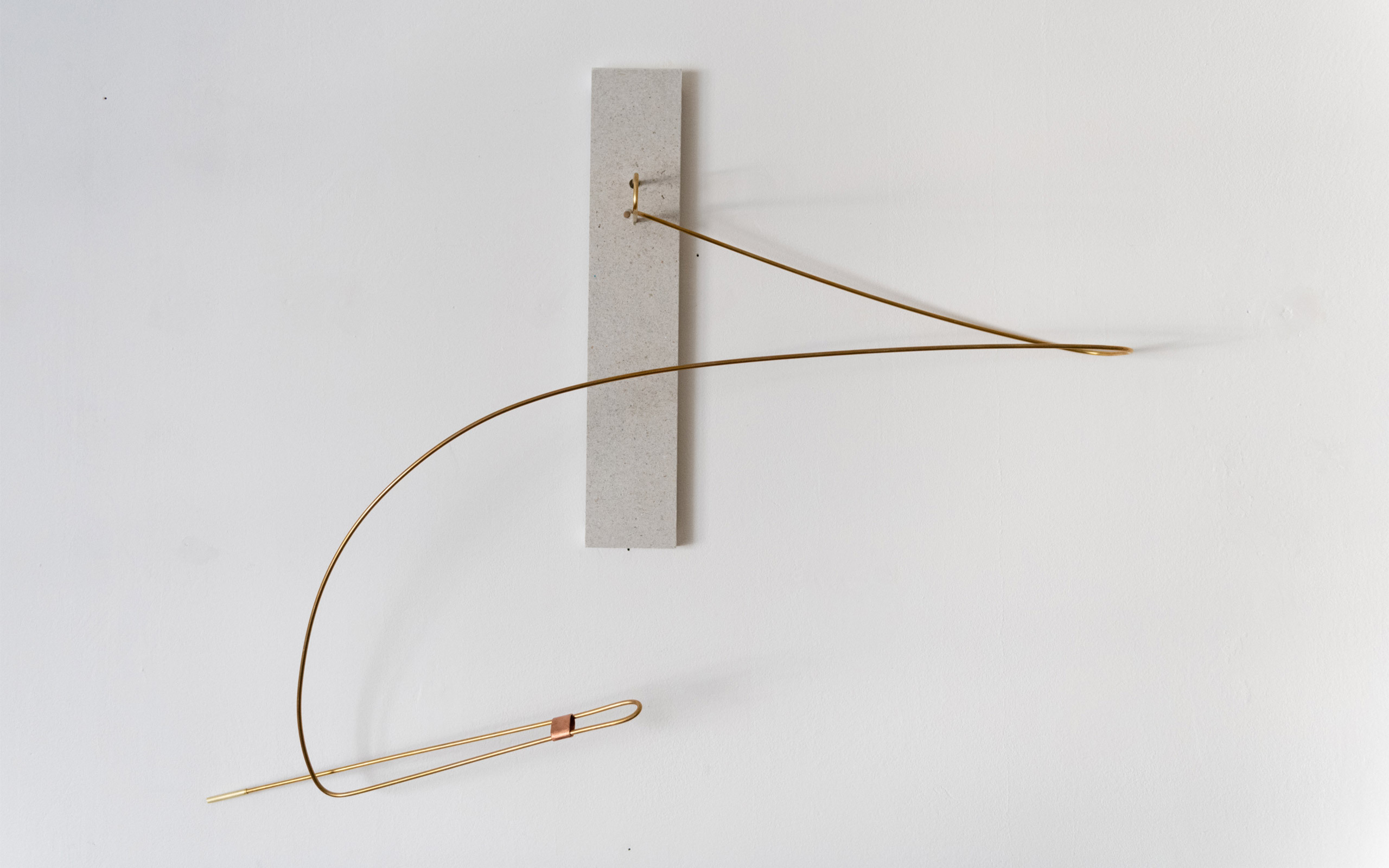

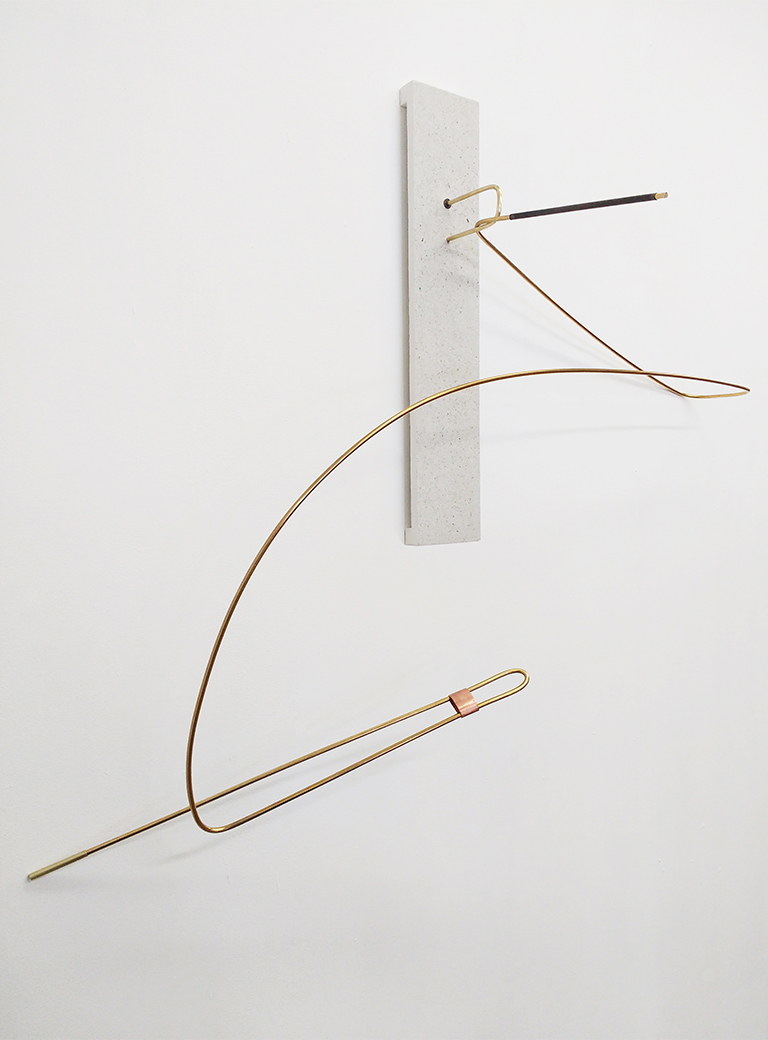

Du arbeitest in deinen Installationen häufig mit Gipsplatten und mit Metallelementen, die sehr zart sind und die Assoziation von Linien erwecken. Die Platte könnte dabei als der Bildträger interpretiert werden. Wie stark ist die Verbindung zur Zeichnung in deinen Objekten tatsächlich gegeben?

Zur Zeichnung in dem Sinn, dass es eine gezeichnete Vorlage gibt, existiert keine Verbindung. Also ich kritzle viel, dabei interessieren mich aber eher Geste und Rhythmus. Obwohl meine Skulpturen häufig konstruiert wirken, entsteht vieles sehr intuitiv. Vor allem die gebogenen Messinggebilde entstehen so unmittelbar wie Zeichnungen, nur dass eben der ganze Körper mit der Linie im Raum befasst ist. Das hat etwas von einem performativen Moment, der allerdings nicht wesentlich nach außen dringt und auch nicht Inhalt der Arbeit ist, aber Teil meines Tuns.

Obwohl die Installationen im Grunde für mich dreidimensionale Zeichnungen sind, haben sie ihren Ursprung nicht in der Zeichnung. Es hat für mich mit Zeichnungen nur insofern zu tun, dass es ein Trägermaterial gibt, auf das ich Linien setze. Da geht es um Komposition und um das Bild an sich, aber auch gleichzeitig darum, ein Bild aufzulösen. Es gibt Rahmenelemente, es gibt das Trägermaterial, und es gibt den Inhalt. Das alles ist gleichwertig. Es ist gleichwertig in dem Sinne, dass nichts in den Vorder- oder Hintergrund tritt, sondern alles ist in sich, in der Materialität sozusagen, gleich wichtig.

Ein solches installatives Bild besteht aus bearbeiteten Einzelteilen, die bereits existieren und setzkastenmäßig zusammengefügt werden.

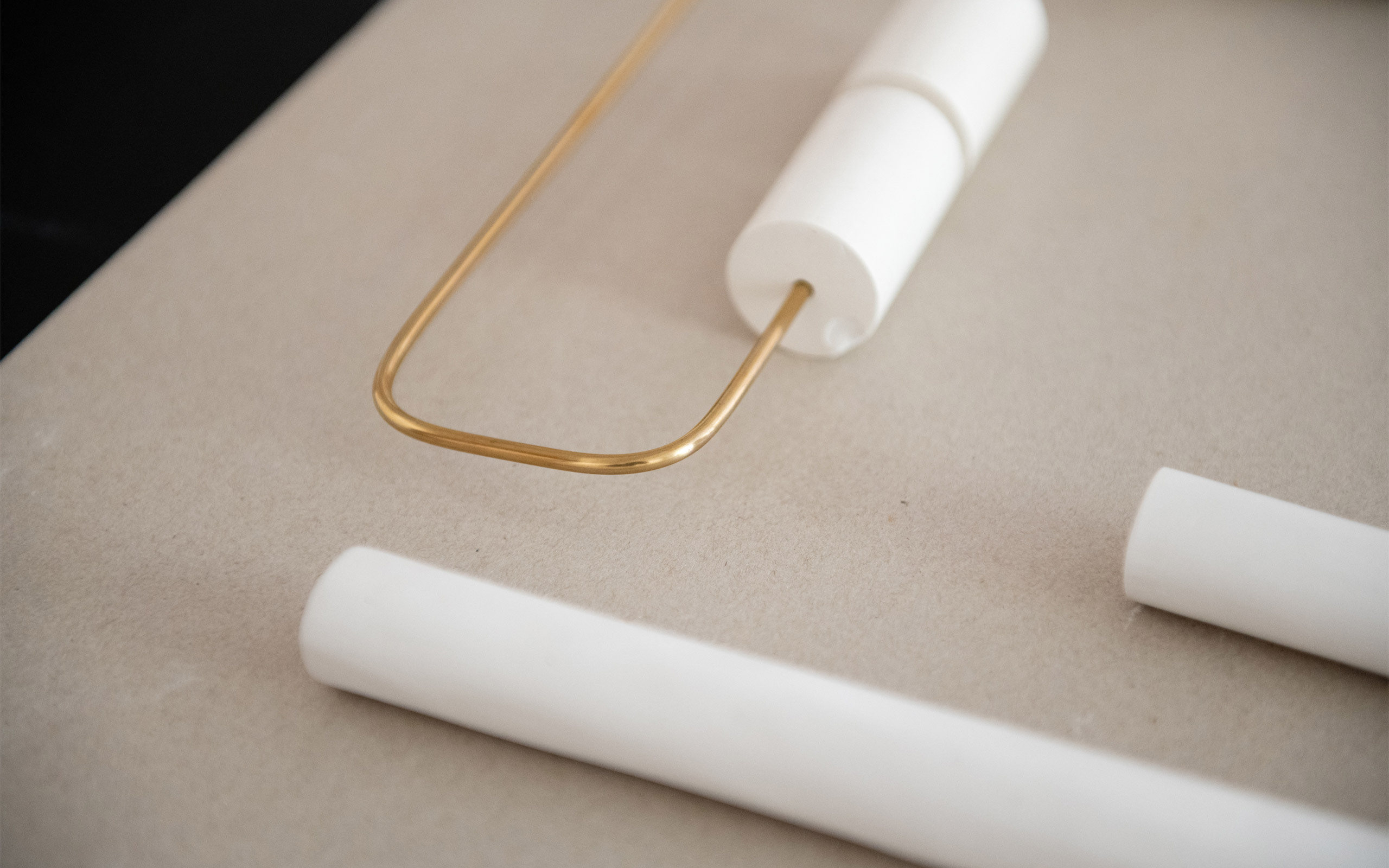

Genau. Ich sitze hier und arbeite teilweise an sehr kleinteiligen Dingen. Alles, was hier an bearbeitetem Material liegt, das sind für mich bereits skulpturale Objekte, ob es jetzt nur gebogen, brüniert oder geschliffen ist oder schon konkretere Form oder eine Verbindung aus zwei verschiedenen Materialien. Aber es sind trotzdem in gewisser Weise Einzelteile, Fragmente, die ich dann wieder zu einem Gesamten zusammensetze. Ich beschäftige ich mich viel damit, zu bestimmen: Ab wann ist eine Arbeit sozusagen schon genug? Und wieso ist sie das? Für welches Teil ergibt es sich doch wieder, dass es sich in ein größeres Ganzes einfügt und Teil eines installativen Settings wird? Grundsätzlich arbeite ich sehr prozesshaft. Bei all diesen Stücken, die hier liegen, gehe ich davon aus, dass sie potenziell Einzelteile eines Ganzen sind. Diese zwei Gipsgüsse hier zum Beispiel gibt es schon über ein Jahr, und ich versuche, sie in Settings einzubauen. Hartnäckigst oder gelassen, je nachdem, aber nichts funktioniert für mich. Und dann komme ich an den Punkt zu sagen: Okay, vielleicht sind sie schon genug, so wie sie sind. Nur dann kommt wieder die Präsentationsform dazu, mit der ich mich auch viel beschäftige: Die Dinge sind ja, wenn sie im Atelier liegen, kein fertiges Bild oder eine fertige Skulptur. Manche Settings entstehen im Ausstellungskontext aus diesen Einzelteilen und die Präsentationsform bringt meist wieder die Kombination mit einem anderen Material mit sich. Der Raum als ultimatives Trägermaterial spielt im Endeffekt dann auch eine Rolle.

Wie gelangst du zur Gestalt dieser Einzelteile und was inspiriert dich zu den Formen?

Die Formen sind oft an die Eigenschaften des Materials gebunden. Dabei gibt es zwei Materialien, in denen ich hauptsächlich arbeite: einerseits Gips und andererseits Messing oder, sagen wir, Buntmetalle. Und beiden gemein ist, dass sie sich unglaublich gut bearbeiten lassen, und zwar auch händisch. Dazu brauche ich keine großen Maschinen oder sonst was, sondern Messing oder Kupfer lässt sich per Hand gut biegen, erhitzen und in Form bringen. Ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit ist für mich, dass sich alle Formen und Materialien aufeinander beziehen, also nichts ist für sich abgeschlossen, sondern alles bezieht sich in irgendeiner Weise auf das Nächste. Um als Beispiel mein Trägermaterial, die Gipskartonplatten, herzunehmen: Ich entferne die Papierschichten, Schritt für Schritt, bis der Gipskern zum Vorschein kommt. Nur ist es so, dass die Papierschichten eigentlich die Stabilität geben. Wenn sie weg sind, wird das Ganze sehr fragil und droht zu brechen. Was ich dann mache, ist, dass ich auf der Rückseite wieder Papier in Schichten anbringe. Das heißt, es sind additive und subtraktive Bearbeitungsverfahren in den Werken enthalten. In weiterer Folge verwende ich Papier oder Karton als Formgeber für Gipsgüsse. Ein Verfahren bedingt so das Nächste und somit auch die entstehenden Formen.

Für die Herstellung der Objekte lässt du dich auf den prozesshaften Charakter ein. Wie ist es um die haptische Erfahrung bestellt, um das manuelle Erarbeiten der Objekte?

Das Abtragen der Papierschichten mit dem Schwamm ist jedes Mal eine immense Arbeit, es dauert wahnsinnig lang. Ich habe einiges versucht, damit es schneller geht, aber leider erfolglos. Gleichzeitig merke ich im Tun, dass bei mir etwas passiert während des Arbeitsprozesses, um auf diese Fläche zu kommen, bis man sie vor sich hat.

Diese reine Fläche – nein, rein ist sie nicht, eigentlich ist sie voller Kratzer, Papierreste und Spuren der Bearbeitung – in Wahrheit muss man vor diesem Material stehen, um es sinnlich auch begreifen zu können. Dieser Prozess ist auch leidig für mich in dem Sinne, dass es eine körperlich sehr anstrengende Arbeit ist.

Es wirkt andererseits wie eine sehr meditative Arbeit. Welche Rolle nehmen deine Textarbeiten innerhalb der Prozesse ein?

Man könnte es so beschreiben, dass ich diese Erfahrungen, das Material, meine Tätigkeit und mich hinterher in einen Topf werfe und dann sozusagen zu poetischer Masse verknete. Und daraus wird wiederum Neues geformt.

Vor allem wenn es sehr langwierige Arbeitsprozesse sind, habe ich sehr viel Zeit, um nachzudenken und auch um mir bewusst darüber zu werden, was hier passiert, was ich hier tue und wie das Material reagiert. Ich reflektiere eigentlich die Wechselwirkung zwischen mir und dem Material.

Um es hinterher in Worte zu fassen?

Nicht wirklich. Also eigentlich überhaupt nicht, um es zu beschreiben, sondern um eine andere Ebene entstehen zu lassen. Die Textproduktion schärft irgendwie zusätzlich meine Sensibilität in Bezug auf meine Arbeit mit dem Material.

Wenn man versucht, einen Traum aufzuschreiben, dann ist es auch nicht der Traum, den man beschreibt, sondern es sind vage Bilder davon. Der Traum ergibt immer Gefühle, sehr vage Dinge, die nicht konkret sind. Und wenn man es dann aufschreibt, entsteht eine Ebene, die es im erlebten Traum nicht gegeben hat.

Deine Textarbeit Shaping Stones beispielsweise könnte auch so interpretiert werden, dass nicht der Bezug zum Material Inhalt ist, sondern jener zu einem menschlichen Körper. Dadurch entsteht eine erotische Komponente.

Das ist irgendwie logisch, dass es diese Interpretationsebene gibt, weil für mich die Arbeit mit dem Material eine so sinnlich körperliche ist. Andererseits suche ich nach Worten, die auch im Text eine weitere Ebene eröffnen. Dadurch ist nicht ganz klar, was da passiert, sondern es macht schon sehr viel mehr aus. Generell habe ich eine Vorliebe für Synonyme. Ich finde es fantastisch, dass ein und dieselbe Sache viele verschiedene Ausdrucksformen haben kann. Mit jedem neuen Synonym eröffnet sich eine weitere Kontextebene, die ein bisschen anders ist, sich ein bisschen verschiebt, und insofern wird der Text dann sehr vielschichtig. Und es gibt Ebenen, die übereinandergelegt werden können, und das macht das Ganze sehr offen. Etwas von dieser Idee, vom Suchen nach Synonymen, kommt in meinen Arbeiten immer wieder vor. Variationen einer Ausgangsform, einer Grundform, die leichte Verschiebungen vorweisen, ein bisschen transformieren und damit in Bewegung bleiben.

Hast du dich mit Tanz beschäftigt?

Ja, als ich viele Körper-Raum-bezogene Videoarbeiten gemacht habe. Da ging es auch darum, Bewegungsnotationen für die Kamera festzuhalten, die natürlich alle in irgendeiner Weise vom Tanz kommen, aber nicht im Sinne eines expressiven Ausdruckstanzes. Nach wie vor eine fantastische Arbeit ist für mich Trio A von Yvonne Rainer, in der sie den Minimalismus der damaligen Zeit in ihren Tanz übersetzt. Es ist meiner Meinung nach extrem spannend, was ihr in diesem Stück gelungen ist. Auch spannend, dass sie sich dann wieder völlig davon wegentwickelt hat. Die Idee eines Formenalphabets für den Körper hat mich eine Zeit lang jedenfalls sehr interessiert.

Wie würdest du deine Arbeitsweise in wenigen Worten zusammenfassen?

Es gibt diesen Moment in meiner Arbeit, man könnte ihn auch als Echo bezeichnen: eine Art von Durchlässigkeit, in der sich alles aufeinander bezieht und alles mit allem zu tun hat. Es ist wie ein Atmen, die Arbeit bleibt gewissermaßen offen. Dinge in einen Rahmen zu setzen und sie formal und im übertragenen Sinn abzuschließen, ist grundsätzlich das Widersprüchlichste, was ich tun könnte. Darum arbeite ich so fragmentarisch mit Elementen und Einzelteilen, die dann weiter verbunden werden. Das ist meine Arbeitsweise – da gibt es keine Themen die ich abarbeite, sondern tatsächlich ein konstantes In-Konversation-Sein mit Material und Form.

formulierungen, 2020

progressing bony process, Ausstellungsansicht, to open closed forms, unttld contemporary, 2018

series of drawings CuZn II/I, 2019

Supplies, Ausstellungsansicht, to open closed forms, unttld contemporary, 2018

Interview: Barbara Libert

Fotos: Christoph Liebentritt