Die Konzeptkünstlerin Monica Bonvicini ist eine der spannendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Mit ihren vielschichtigen Arbeiten untersucht sie das Zusammenspiel von Machtverhältnissen, Geschlechterrollen und Architektur. Ihre Arbeiten reflektieren die Bedeutung von Kunstproduktion unter gesellschaftlich relevanten Aspekten sowie die Performativität von Sprache. Wir sprachen mit ihr über die Auflösung patriarchaler Strukturen in der Kunstgeschichte, über Klischees, die sie schon seit geraumer Zeit beseitigen wollte und über die Notwendigkeit von Veränderungen im Leben.

Monica, wie hat das alles angefangen? Wann wusstest du, dass du Kunst machen musst?

Nach dem Gymnasium war ich mir nicht sicher, was ich studieren sollte: Soziologie, Politikwissenschaft oder Kunst. Ich nahm mir ein Jahr frei und ging nach Hannover, um Deutsch zu lernen; ich wollte Nietzsche unbedingt im Original lesen. Ich suchte und bewarb mich an einigen Kunsthochschulen, darunter Berlin. Ich hätte einen Platz in Venedig haben können, wo ich bei Emilio Vedova studiert hätte; ich wollte damals Malerin werden. Ich habe mich für die Dichotomie zwischen Wirtschaft und gesellschaftspolitischen Themen interessiert und dachte, ich könnte diese Themen künstlerisch bearbeiten.

Warum hast du dich gegen Vedova und Venedig entschieden?

Auf der einen Seite war ich jung und wollte nicht in Italien studieren, auf der anderen Seite dachte ich, Venedig wäre einfach zu schön, um dort zu studieren. Damals fand ich Berlin so aufregend, weil es so hässlich, so trostlos, das genaue Gegenteil von Venedig war, es war nicht schön, keine Pluspunkte, es war hart. Das war für mich aufregend. Ich dachte, in dieser Stadt könnte man sich gut auf das Wesentliche konzentrieren.

Schon in deinen ersten Arbeiten wie „Wallfuckin'“ (1995) hast du mit der Idee des konventionellen Raumes gebrochen, was fasziniert dich so an der Architektur - und ihren künstlerischen Veränderungen?

Es ist schwer, sich etwas vorzustellen, das kein Raum ist. Wir leben in einer Wohnung und arbeiten in einem Büro, an der Kasse im Supermarkt oder in einer Anwaltskanzlei - egal wo - man ist immer von Räumen umgeben. Wenn man in einer Kunstgalerie, in einem Kunstverein oder einem Museum ausstellt, muss man sich mit Räumen beschäftigen. Auch wenn man mit dem öffentlichen Raum arbeitet, gibt es Grenzen. Urbanismus ist auch eine Form von bebautem Raum. Man kann sich das „Ich“ nicht vorstellen, ohne an Räume zu denken, in denen sich das „Ich“ entwickelt und Platz einnimmt.

Wie hat sich dein persönliches Verhältnis zu Raum und Architektur im Laufe der Jahre verändert?

Meine Gefühle für Räume sind gleich geblieben, unabhängig davon, ob ich mich dabei wohl fühle oder nicht. Meine Untersuchung von Räumen ist konzeptueller geworden, ebenso wie die Erkundung von Räumen. Ich kreise immer noch um die gleichen Themen wie früher, denn dort liegen meine Interessen. Architektur und Räume haben sich in den letzten dreißig Jahren verändert; es gibt viele Räume, die hinzugefügt wurden - zum Beispiel virtuelle Räume.

Spielen für dich virtuelle Räume und künstliche Intelligenz eine Rolle?

Ich finde künstliche Intelligenz sehr interessant, weil diese Entwicklung gerade erst entsteht, man kann viel damit experimentieren. Ich folge ihr seit Jahren, aber ich habe noch kein Projekt dazu gemacht. Ich bin bisher auf nichts gestoßen, was mich wirklich begeistert hat, vor allem nicht auf etwas, das wirklich eine kollektive Erfahrung und Wahrnehmung hervorrufen könnte, die für mich wirklich sehr wichtig ist. Wenn ich im installativen Kontext in Bezug auf den Raum arbeite, haben die Besucher die Möglichkeit, zu sehen und wahrzunehmen, etwas zusammen oder getrennt zu fühlen, das gleichzeitig für alle da ist. Der Umgang mit Realität und Materialität ist mir sehr wichtig.

Mit der gemeinsamen Erfahrung spielst du auch in der aktuellen Ausstellung „I Cannot Hide My Anger“ im Belvedere 21 in Wien. Glaubst du, dass die Erfahrung für den Einzelnen immer die gleiche ist? Oder macht es einen Unterschied, ob jemand bereits viel oder gar nichts über dich und deine Kunst weiß?

Was jemand fühlt, ist sicherlich immer unterschiedlich und ich kann nicht ahnen, wer meine Ausstellung sehen wird, und ob das Publikum bereits von meiner Arbeit weiß oder nicht. Je mehr man weiß, desto mehr versteht man. Meine Arbeiten, insbesondere die Installationen, wie sie im Belvedere gezeigt werden, vermitteln ein Bewusstsein, das erst durch körperliche Wahrnehmung erreicht wird. Das Museum selbst, die Architektur, die Geschichte der Institution können helfen, Werke zu verstehen. Ich arbeite damit und versuche, so klar wie möglich zu sein, damit das, was ich meine, deutlich wird.

Ist es dir wichtig, was die Zuschauer über deine Ausstellungen denken?

Ich bin daran interessiert, einen Diskurs über Themen aufzubauen und Reaktionen hervorzurufen. Der Titel der Ausstellung I Cannot Hide My Anger zum Beispiel ist ein noch weitergehendes Zitat der amerikanischen Schriftstellerin und Feministin Audre Lorde. Ich denke, es passt zum heutigen Geschlecht, Feminismus und LGBT sowie zu politischen Fragen. Die Ausstellung ist in Österreich zu sehen. Wir leben immer mehr in einem Europa, das sich an der politischen Rechten orientiert. Ich habe mich stark auf die Architektur konzentriert und fast „reagiert“, weil ich das Gebäude so gut kenne. Ich wollte das Zentrum der Oberfläche unzugänglich machen und gleichzeitig die Peripherie zum Raum machen, in dem alles stattfindet. Das Zentrum ist nun ausgeschlossen. Dies hat sicherlich einen sehr starken performativen Aspekt, diese große Installation. Du gehst entlang aller vier Wände der Installation und versuchen, den Eingang zu finden. Man sucht immer nach der Überraschung oder erwartet, dass etwas passieren wird. Aber während man schaut, ist man schon da.

Bist du eine politische Künstlerin?

Ich verstehe mich als politische Person. Was die institutionelle Kritik betrifft, so möchte ich wirklich einen politischen Nerv treffen. Die Antwort lautet also: Ja, sicherlich gegen die Institution.

Bist du auch gegen Leute wie Trump?

Ja! Auch gegen Österreich! Das Obere Belvedere ist eine schöne Sahnetorte, wo alles wunderbar zu sein scheint. Aber der Stacheldraht in meiner Installation ist nicht weit von Wien entfernt. Ich arbeite schon seit langem mit der Cowboy-Figur oder mit der Marlboro-Werbung. 1993 habe ich meine Diplomarbeit mit vier großen Marlboro-Postern gemacht. Das Museum of Modern Art besitzt mehrere Collagen, die ich 1995 mit der Marlboro-Werbung erstellt habe, und im Jahr 2000 habe ich den Marlboro-Mann in die Publikation EternMale integriert, eine Publikation, die sich mit der männlichen Domestikation des Playboy-Magazins beschäftigt, und ich denke, 2003 habe ich den Marlboro-Mann in einer kommunistischen Pose in einem Poster Event in der Secession präsentiert. Leider ist es nicht mehr lustig, wenn man sich ansieht, was in den Plains von Texas passiert.

Siehst du Kunst als einen Spiegel der Gesellschaft?

Ich denke, Kunst ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Ich erwarte das von der Kunst. Was sollte es sonst sein? Wenn es keine Kunst ist, dann ist es Dekoration. Und wenn es sich um ein Dekor handelt, ist es auch eine Ästhetik, die ein Produkt, ein Ausdruck der Gesellschaft ist. Ich kann es nicht anders sehen.

Einige Menschen fühlen sich durch Ihre Arbeit provoziert oder verängstigt, zum Beispiel durch die Begegnung mit der schwingenden großen Peitsche in „Breathing“ (2017), die in diesem Jahr auf der Art Basel zu sehen war. Andere bleiben meditativ vor ihr stehen. Kannst du solche Reaktionen auf deine Kunst verstehen?

Ich will mit meiner Kunst keine Angst haben. Im Gegenteil, ich möchte das Gegenteil tun. Ich möchte, dass meine Kunst Gedanken anregt, an die man sonst nicht gehabt hätte. Man sollte ein wenig durch das, was man sieht, aufwachen. Ich bin oft sehr überrascht von den Reaktionen der Menschen. Ich genieße es auch, diese Reaktionen zu beobachten. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel bei Breathing überhaupt keine Hemmungen haben und viel zu nahe kommen.

Kannst du deine Werke loslassen, wenn sie ausgestellt werden?

Wenn eine Arbeit ausgestellt wird, gehört sie mir irgendwie nicht mehr. Es ist nicht schwer für mich, loszulassen. Es gibt Regisseure, die nicht mehr ins Kino gehen, weil sie ihre Filme nicht mehr sehen können. Ich fühle genauso. Ich meine - ich sehe mir meine Arbeit immer wieder gerne an. Füge einen Künstler, dem du sehr nahestehst, deinem Werk hinzu, während du darüber nachdenkst, es tust, es baust ... Aber irgendwann müssen die Werke in die Welt hinaus gehen, wo sie hingehören.

Aufgrund deiner stilistischen Vielfalt und deines starken Interesses an verschiedenen Materialien, Objekten und Substanzen vergleichen Kunsthistoriker dich oft mit berühmten männlichen Künstlern wie Bruce Naumann. Verärgert dich das?

Es könnte schlimmer sein, als mit Bruce Naumann verglichen zu werden (lacht). Ich denke, die Kunstgeschichte wird immer noch stark von männlichen Figuren dominiert. Im Moment bekommt das Thema viel Aufmerksamkeit, obwohl die Leute wissen, dass sie das im Allgemeinen nicht mehr tun sollten, vorzugsweise nicht für die nächsten zwanzig oder hundert Jahre. Ich kann nicht sagen, dass es mich ärgert, weil ich weiß, dass es einfach so ist, wie es ist. In der Regel handelt es sich um Menschen, die entweder Männer sind oder nicht kunsthistorisch versiert. Es gibt zwar künstlerische Referenzen zwischen Bruce Naumann und mir, aber es ist nicht schön, ständig mit diesen Vater- oder Männerfiguren konfrontiert zu werden. Irgendwann muss man die Väter töten, und das tue ich schon seit langem. Die Arbeit nimmt diesen Raum ein, der dadurch frei geworden ist.

Ist der Angriff auf patriarchalische Strukturen der berühmte „rote Faden“ in deiner Arbeit?

Ja, ich glaube schon. Daran bin ich immer noch interessiert. Obwohl sich viele Dinge bereits geändert haben, ist vieles gleich geblieben. Wäre ich ein Mann, würde meine Arbeit wahrscheinlich anders verstanden werden, auch heute noch wird von Künstlerinnen eine andere Art von Arbeit erwartet. Ich genieße es, eine bestimmte Art von Kunstgeschichte anzugreifen und sie ein wenig zu vermasseln. Ich arbeite auch gerne mit Zitaten, beispielsweise aus der Literatur.

Literarische Referenzen sind wichtige Aspekte deiner künstlerischen Arbeit. Warum liebst du es, mit Sprache zu arbeiten?

Wenn ich nicht Künstlerin geworden wäre, wäre ich Schriftstellerin geworden. Ich glaube, dass Sprache Räume ebenso öffnet wie Skulpturen oder Installationen. Für mich jedenfalls viel mehr als das Kino. Wenn ich ein gutes Buch lese, kann ich mir gut vorstellen, in welchen Räumen die Aktion stattfindet. Mit Thomas Bernhard kann ich sogar den Geruch von Räumen wahrnehmen, so gut werden sie beschrieben. Genauso verhält es sich mit der Poesie, wo mit unglaublich wenigen Worten ein emotionaler Raum geschaffen werden kann. Das liebe ich sehr. Sprache hat kein persönliches Gewicht. Mich interessiert der Raum, der durch die Sprache geschaffen werden kann, indem sie ihn dreidimensional gestaltet.

Gibt es Missverständnisse oder Vorurteile in Bezug auf deine Arbeit, mit denen du häufig konfrontiert bist und die du beseitigen möchtest?

Ich finde es langweilig, dass viele Menschen immer noch annehmen, dass das, was ein Künstler oder eine Künstlerin tut, die Person selbst ist. Das ist so altmodisch. Viele Leute denken, dass ich eine SM-Süchtige bin und dass meine Arbeit nur darauf abzielt. Sie wird immer mit diesem Aspekt im Hinterkopf gelesen. Ich muss auch sagen, dass meine ersten Werke, vor allem Wallfuckin', als feministische Werke interpretiert und in eine Schublade gelegt wurden, und das war damals noch nicht sehr „in“. Es war nicht das „Nicht-In-Sein“, das mich wirklich störte, sondern die Schublade, in die ich getan wurde. Wenn meine Kunst auf SM-Themen reduziert wird, wird man ihr einfach nicht gerecht. Meine Arbeiten entstanden nicht in einem SM-Keller, sondern in einem viel komplexeren Kontext, in dem sich die ganze Welt in meiner Arbeit widerspiegelt. Was einige Leute auch nicht verstehen, ist, dass meine Arbeit meist viel mit Geschichte oder der Konstruktion sexueller Identität zu tun hat. Mich interessiert, wie man dorthin kommt und was es historisch bedeutet.

Welche Rolle spielen Veränderung und Erneuerung in deiner künstlerischen Laufbahn im Vergleich zur Anerkennung und Fokussierung auf bestimmte Themen? Gibt es jetzt eine Art „Marke Monica Bonvicini“?

Wenn es eine „Marke“ gibt, dann haben sie mir andere zugeschrieben. Es ist unglaublich schwierig, aus allen Möglichkeiten zu wählen; es ist eine große Verantwortung mir und anderen gegenüber und gleichzeitig eine große Freiheit. Ich möchte diese Freiheit ausüben, indem ich nicht nur Videos oder Installationen mit Licht und so weiter mache. In den letzten 25 Jahren habe ich sicherlich eine gewisse Ästhetik entwickelt, die meiner Meinung nach klar erkennbar ist. Wenn ein Thema für mich bearbeitet wurde, dann ist es fertig und ich habe keine Notwendigkeit mehr, es noch einmal zu überprüfen. Und das ist es, was ich oft denke, wenn es genau das ist, was es sein muss - warum Variationen machen? Wollen das nicht alle Künstler tun, um alles neu zu machen?

Nun, zu Beginn einer Karriere wollen vor allem Galeristen oft Werke sehen, die sich leicht verkaufen lassen, die sofort einem bestimmten Künstler zugeordnet werden können ...

... Das ist wahr, aber ich möchte jungen Künstlern sagen: Als ich noch an der UdK (Universität der Künste) studierte, dachten viele, dass ich eine sehr talentierte Malerin sei. Dann hörte ich auf zu malen. Es gab Leute, die es als Affront betrachteten und jahrelang nicht mit mir sprachen. Du solltest dich davon nicht täuschen lassen. Du musst dich ändern.

Und jetzt denke ganz frei und sieh dir die Kunstgeschichte an: Mit wem möchtest du eine Ausstellung machen und warum?

Mit Lee Lozano und Cady Noland. Ich hätte gerne Lee Lozano kennengelernt. Ich denke, man braucht jemanden, der so radikal sein kann, eine Freundin und eine Kollegin wie sie. Und zu Cady Noland muss ich nichts sagen, das ist selbstverständlich. Es wäre einfach gut mit uns, wir hätten Spaß, und das Publikum auch!

Monica Bonvicini, Breathing, 2017, Foto: Andrea Rossetti/Courtesy: Die Künstlerin und Peter Kilchmann, Zürich

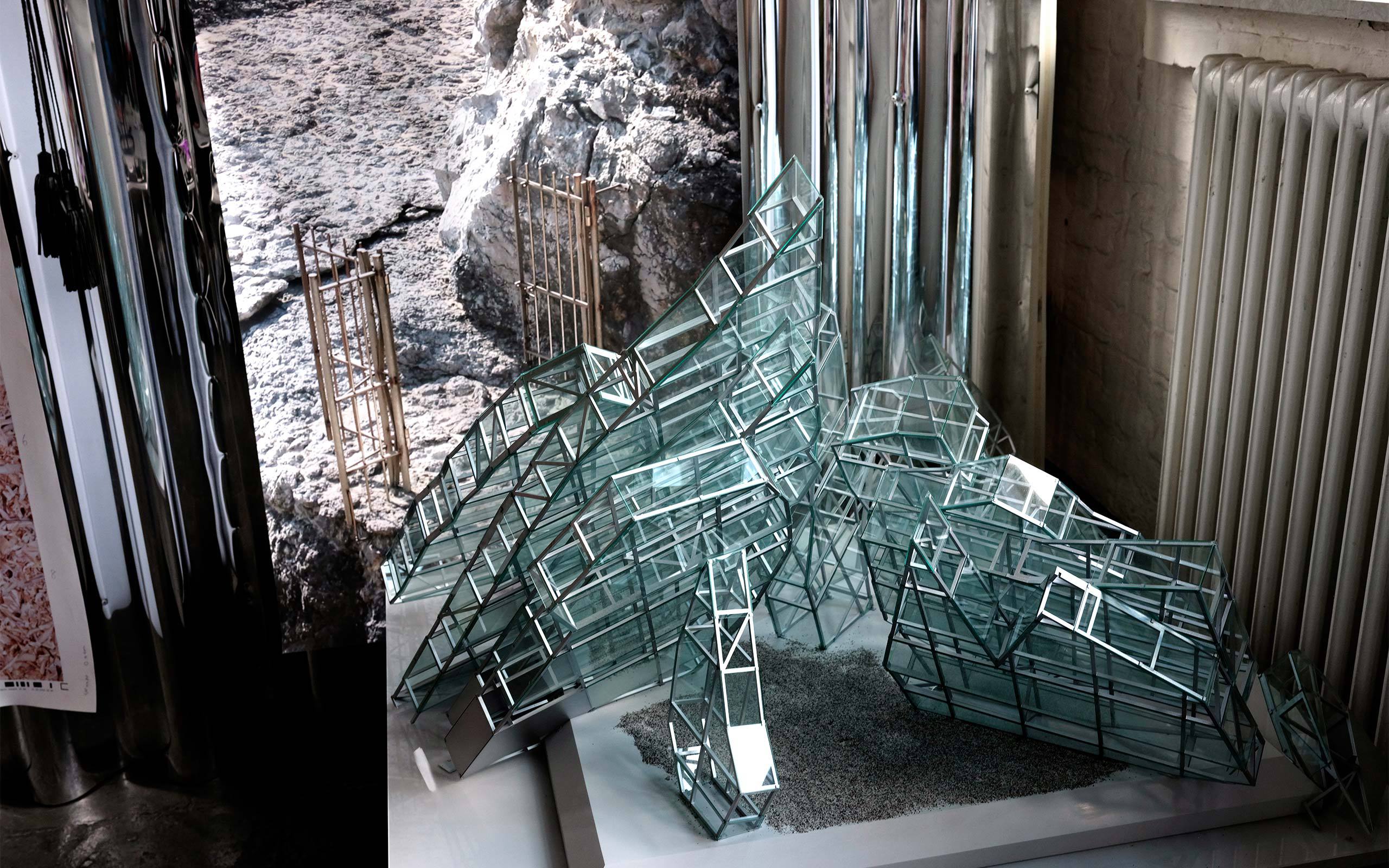

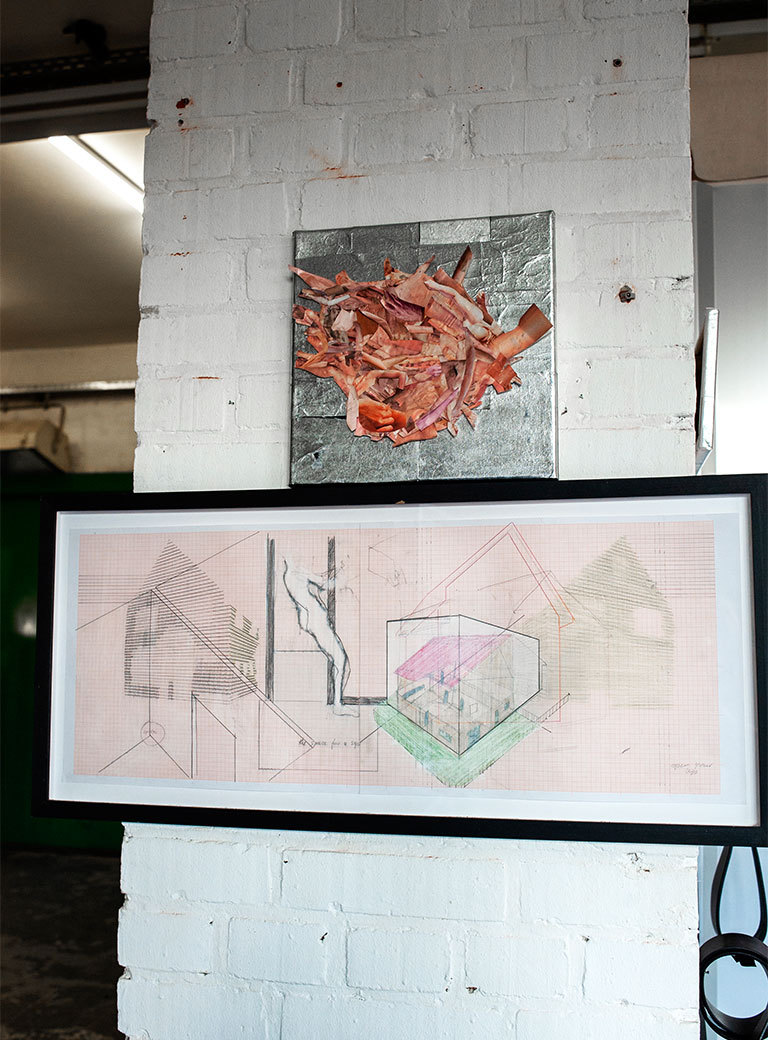

Ausstellungsansicht Monica Bonvicini: I Cannot Hide My Anger, Belvedere 21, Vienna, 2019; Foto: Belvedere 21/Courtesy: Die Künstlerin und Galerie Peter Kilchmann, Zürich

Ausstellungsansicht Monica Bonvicini: I Cannot Hide My Anger, Belvedere 21, Vienna, 2019; Foto: Belvedere 21/Courtesy: Die Künstlerin und Galerie Peter Kilchmann, ZÜrich

Monica Bonvicini, Marlboro Man, 2019, Courtesy: Die Künstlerin und Galerie Peter Kilchmann, Zürich

Interview: Dr. Sylvia Metz

Fotos: Franziska Rieder