Peter Jellitschs konzeptuelle Zeichnungen in schwarz-weiß oszillieren zwischen der digitalen und analogen Welt. Seine Data Drawings mögen sich ästhetisch und leicht anfühlen, sind jedoch aufgeladen mit numerischen Informationen, und ziehen den interessierten Betrachter in eine Welt des Sichtbarmachens und der Transformation von Räumen und Prozessen, die mit unserem Tagesablauf in Zusammenhang stehen, hinein. Wir trafen Peter in seinem Atelier in der Wiener Josefstadt, wo wir mit ihm unter anderem über seinen erlernten Tischlerberuf sprachen, über die Anziehungskraft von Pokemon Go, und über die USA, der Peter die frühe Entwicklung seiner künstlerischen Karriere verdankt.

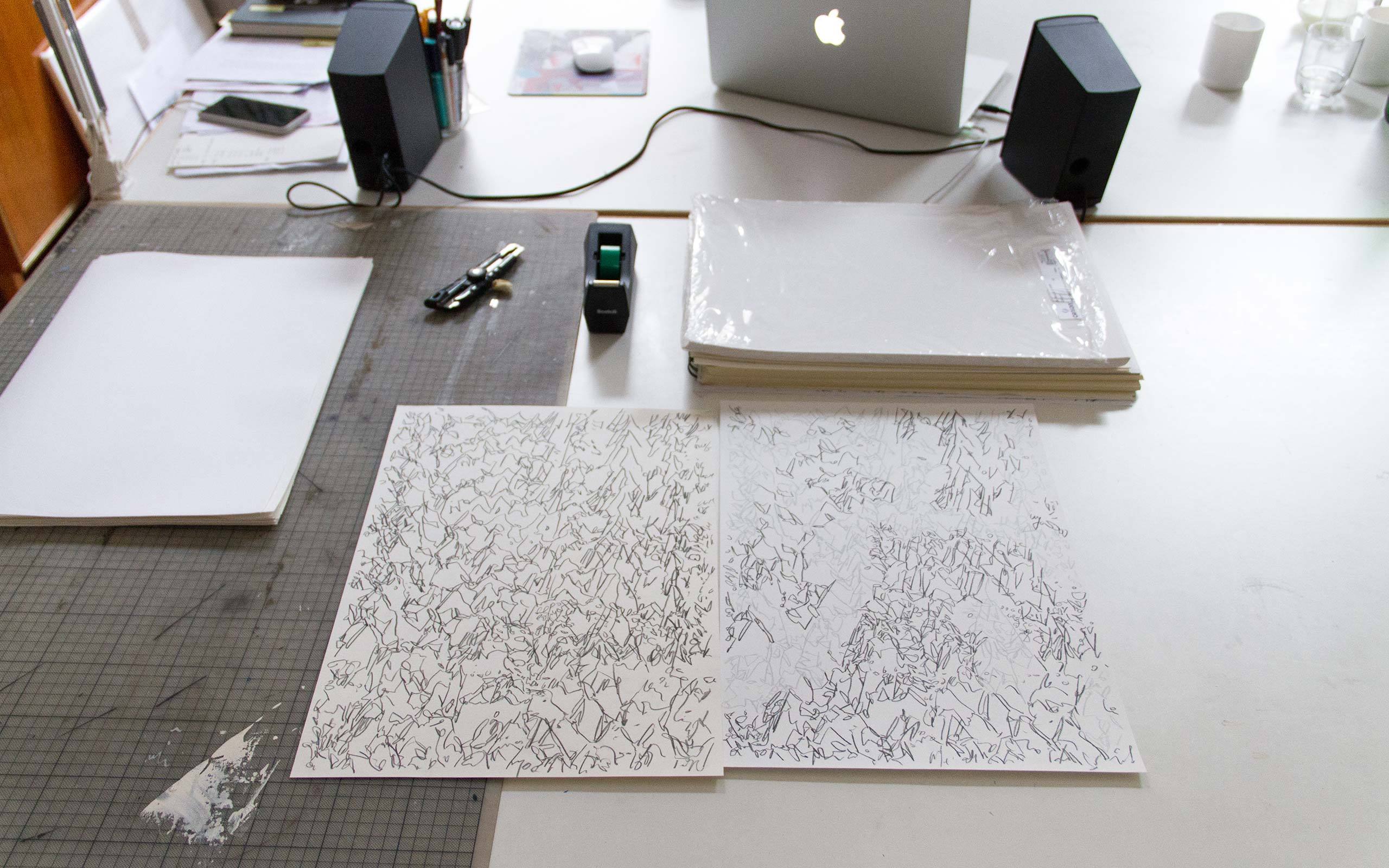

Peter, wir sind hier in deiner Wohnung in der Wiener Josefstadt, wo du auch dein Atelier hast. Es wirkt hier sehr aufgeräumt. Und bis auf die monochromen Bilder an der Wand sieht es eher nach „Arbeitsplatz“ aus als nach einem Atelier, wie sich das mancher so vorstellt.

Eigentlich komme ich ja auch aus der Arbeit, wie man so sagt. Ich habe Tischler gelernt und keine höhere Schule besucht. Erst später habe ich meine Matura nachgemacht, genauer gesagt, die Berufsreifeprüfung, ein Bildungsangebot zum Nachholen der Matura, welches es in dieser Form nur in Österreich gibt. Erst das hat mir überhaupt ermöglicht, Kunst zu studieren. Was ich mir aus meinem Tischlerberuf aber erhalten habe, ist ein sehr strukturierter Zugang zur Arbeit. Ich mochte es auch schon immer, zu geregelten Zeiten meiner Arbeit nachzugehen. Jetzt, wo ich keinen Chef mehr habe, setze ich mir selbst Regeln, an die ich mich halte. Ich glaube, dass man dieses strukturierte Vorgehen, selbst bei oberflächlicher Betrachtung, auch in meinen Arbeiten erkennt.

Stimmt schon, deine Bilder wirken sehr strukturiert. Sie sind fast akribisch aufgebaut.

Ja, das sind sie tatsächlich. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit vor einem großen Blatt Papier wie eines von denen, die ihr dort an der Wand hängen seht. Ich liebe es, hier für mich zu sitzen, ein Hörbuch zu hören und einfach vor mich hin zu zeichnen. Dieses detailorientierte Arbeiten hat für mich fast etwas Meditatives. Bei allem strukturierten Arbeiten kann es da auch schon mal passieren, dass ich so in meine Arbeit vertieft bin, bis ich plötzlich feststelle, dass es schon auf Mittag zugeht und ich noch nicht mal die Zähne geputzt habe. (lacht)

Als Tischler könntest du ähnlich sorgfältig und konzentriert arbeiten.

Das mag sein. Ich glaube aber, dass in meiner Arbeit zwei wesentliche Aspekte zusammenkommen: einerseits die Vorstellung von händischer Arbeit. Das, für sich alleine gesehen, könnte ich natürlich auch als Tischler. Hinzu kommt aber, dass für mich auch das Zeichnen sehr wichtig ist. Egal, was ich tue, ich finde immer wieder aufs Papier zurück.

Wie kamst du denn überhaupt zur Tischlerei? War da für dich von Anfang an der Wunsch, etwas mit deinen Händen zu machen?

Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin im Gemeindebau aufgewachsen und ich bin der erste Akademiker überhaupt in der Familie. Meinen Eltern war immer klar, dass ich wahrscheinlich Arbeiter oder Angestellter werden würde. Da lag ein handwerklicher Beruf nahe. Eigentlich war die Entscheidung sehr pragmatisch, denn Tischler bin ich im Grunde nur geworden, weil ganz in der Nähe eine Tischlerei war und ein Freund dort schon seine Lehre gemacht hatte. Damals lag mir auch gar nichts an Holz als Naturmaterial, wobei sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Aber so gesehen, hätte ich genauso gut Automechaniker werden können.

Bei so einem bodenständigen Elternhaus, wie kam es da deinen Eltern vor, dass du plötzlich nach „Höherem“ gestrebt hast und eine künstlerische Laufbahn einschlagen wolltest?

Meine Eltern hatten lustigerweise mit dem Beruf des Künstlers noch nie ein Problem. Das kommt daher, dass mein Vater in seinem Beruf als Fliesenleger immer wieder mit Kunst-am-Bau-Projekten beauftragt wurde. Die Künstler, mit denen er da zu tun hatte, waren eigentlich mehr Handwerker, die bildhauerisch oder gestalterisch arbeiteten. Kunst war für ihn also immer ein Handwerk. Tatsächlich ist meinen Eltern zum Beispiel der Beruf eines Architekten viel fremder. Wir wohnen am Land. Da macht man alles selbst. Wozu, bitte, braucht man da einen Architekten?

Die klassische Angst der Eltern, ihren Sohn in das prekäre Leben eines Künstlers zu entlassen, gab es also nie?

Ich habe glücklicherweise schon recht früh Anerkennung für meine künstlerische Leistung erhalten. Als ich 2010 meinen Abschluss an der Akademie der bildenden Künste in Wien gemacht hatte, bekam ich für meine Diplomarbeit den Outstanding Artist Award, einen Preis, der jährlich vom Bundeskanzleramt vergeben wird. Das hat mir gleich nach dem Studium ein kleines finanzielles Polster gebracht, womit ich mich erst mal ein Jahr lang ohne Druck in alle Richtungen ausprobieren konnte.

Wenn man deine „Data Drawings“, wie du sie nennst, so betrachtet, sehen sie eigentlich aus wie digital gerenderte topografische Karten von Gebirgsketten.

Ja, so mag es tatsächlich auf den ersten Blick aussehen. Es sind aber in Wirklichkeit visualisierte Messungen von digitalen Signalen und Daten, die für uns unsichtbar sind, denen wir aber tagtäglich ausgesetzt sind. In meiner Arbeit geht es viel um das Transformieren und Sichtbarmachen von Prozessen, die mit unserem Tagesablauf in Zusammenhang stehen. Wir halten uns ja eigentlich ständig in unsichtbaren Netzwerken auf und bleiben verbunden mit dem Internet. Von dem Moment an, wo wir aufstehen, bis zum Schlafengehen stehen wir in stetiger Verbindung zu unseren Smartphones, Tablets und Laptops.

Wir nutzen ja nicht nur Daten, sondern erzeugen jeden Tag selbst Unmengen an Datenmassen, die sich zu Erkenntnissen aller Art verknüpfen lassen …

Ja, das ist schon unheimlich, wenn man es bedenkt. Und wir nehmen das ziemlich unkritisch einfach so hin. Dabei stellt man sich hin und wieder doch auch die Frage: Wer steht eigentlich im Hintergrund? Wer profitiert von den Daten? Welche Schlussfolgerungen über uns und unser Leben lassen sich ziehen?

Wie entsteht denn ein solches „Data Drawing“ genau?

Ich stelle zunächst mit einer App auf dem iPhone ganz genaue Messungen von WLAN-Datenströmen in einem bestimmten Raum an. Diese mache ich dann auf Papier in Form einer Art 3D-Diagramm sichtbar. Da ich von Hand zeichne, kann die Darstellung natürlich nie ganz exakt sein. Das macht für mich aber auch den Reiz aus – diese Spannung zwischen präziser Messung und menschlicher Imperfektion. Die Idee ist aber, dass jedem einzelnen Strich, jeder Fläche in meinen Bildern eine numerische Information zugrunde liegt und sich die Bilder sozusagen selbst schreiben.

Die gemessenen Datenpunkte bestimmen also ganz genau, wie das Bild aussehen wird? Oder greifst du manchmal auch ganz bewusst kosmetisch ein?

Meine anfänglichen Aufzeichnungen versuchen schon, möglichst präzise zu sein. Die Idee einer exakten Abbildung endet dann aber mit dem Blatt Papier. Indem ich die Informationen immer und immer wieder auftrage, entsteht eine repetitive Berg-und-Tal-Struktur. Es kann auch sein, dass ich Messdaten von unterschiedlichen Tagen oder Wochen übereinanderlege. In dem Moment setzen natürlich auch ästhetische Entscheidungen ein.

Ästhetik spielt bei dir also schon eine gewisse Rolle.

Eine große sogar. Der Begriff des Schwarz-Weißen hat sich bei mir sehr durchgesetzt. Zum einen konnte ich keinen wirklichen Sinn in der Arbeit mit Farbe erkennen. Stärker beeinflusst hat mich aber die Tatsache, dass ich mich mit Phänomenen beschäftige, die auf Nullen und Einsen basieren. Meine Arbeiten sind ja nichts anderes. Die Nullen, das ist das Papier. Alle Materialien, die ich einsetze, also Acryl, Stifte, Buntstifte, sind schwarz. Das sind eben die Einser, die zu den Nullen kommen. So betrachtet, arbeite ich gar nicht schwarz-weiß, sondern nur mit Schwarz.

Bleecker Street Documents, 2011/12

Measuring Notations (Wi-Fi network): pen, pencil on paper, 12 sheets, each 20,3 x 12,8 cm / Object: coated ureol, 80 x 24 x 120 cm / Image: inkjet print, 100 x 140 cm

Möchtest du mit deinen Bildern etwas Bestimmtes beim Betrachter auslösen oder eine Aussage treffen?

Ich möchte vor allem, dass die Leute Freude an meinen Arbeiten haben können, ohne dass sie den Ballast an Informationen dahinter spüren. Denn die Information enthält ja schon das Blatt Papier selbst. Sie sollen vorrangig aus ästhetischer Sicht davon profitieren. Aber mir war von Anfang an wichtig, dass es für mich als den Urheber etwas gibt, worüber ich sprechen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Künstler nicht wissen, was sie machen, und einen Kunsthistoriker brauchen, der für sie spricht, und wo man schnell merkt, dass das einfach nur übergestülpte Information ist, die überhaupt nichts mit der Arbeit selbst zu tun hat.

Vor Kurzem war alle Welt im „Pokemon-Go“-Fieber. Die Idee, unsichtbare Kreaturen um sich herum mit dem Smartphone aufzuspüren, hat ganz offensichtlich eine starke Faszination auf die Menschen ausgeübt. Das Unsichtbare sichtbar machen … Deine Arbeit verfolgt ja einen ganz ähnlichen Gedanken, oder?

Genau, deswegen war es für mich auch so spannend, das zu beobachten. Gerade als Kind der 80er-Jahre bin ich von Sci-Fi-Filmen wie „Tron“ und Konsolen-Spielen geprägt. Dieses Reingesaugt-Werden in etwas und In–andere-Realitäten-Eintauchen hat mich schon damals fasziniert. Wir bewegen uns tatsächlich immer mehr in diese Richtung. Die Grenzen verschwimmen zunehmend, und „Pokemon Go“ macht das super sichtbar. Es ist die Vorstellung, mit einer anderen Welt kommunizieren zu können, die auf Menschen eine starke Wirkung hat. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber aus kunsthistorischer Sicht könnte man das Phänomen auf unterschiedliche Weise erklären, zum Beispiel mit dem Okkulten, also der Idee, mit dem Jenseits in Verbindung treten zu können.

Wie kam eigentlich die Idee zustande, für uns unsichtbare Datenpunkte zu sammeln und sie visuell zu übersetzen?

Raumkonzepte und deren Abbildung fand ich schon immer interessant. Architektur war ja auch Teil meines Studiums an der Akademie. Fasziniert haben mich vor allem Programme, die Räume in 3D modellieren und simulieren können. Das hat mich nicht mehr losgelassen.

Begonnen hat es mit meiner Diplomarbeit. Darin ging es darum, eine Neubetrachtung des städtischen Raums von Wien anzustellen und die Stadt irgendwie neu zu zeichnen. Bei meinen Recherchen über die Stadt bin ich darauf gestoßen, dass am Schillerplatz, wo unter anderem die Akademie der bildenden Künste steht, um 1881 die erste Telefonanlage der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Von da aus bin ich auf die Information gestoßen, dass 2010 am Stephansplatz österreichweit die größte Dichte an Mobilfunkanlagen vorherrschte, weil sich dort die meisten Menschen an einem Ort zur gleichen Zeit aufhielten, telefonierten und Daten nutzten.

Daraufhin habe ich mir überlegt, wie könnte der erste Bezirk wohl in einer Dystopie, also einer Art negativen Utopie, aussehen, wenn es nur noch darum geht, wo ich ein Optimum an Netzabdeckung habe. Konsequenterweise müsste ich bei besserer Abdeckung an bestimmten Orten mehr pro Quadratmeter bezahlen als anderswo. Oder umgekehrt, vielleicht zahle ich sogar umso mehr dafür, um an einem Ort zu sein, wo keine Datenpakete um mich herumschwirren. Ich bin also durch den ersten Bezirk gegangen und habe geschaut, wo ich wie schnell Marshall McLuhans Global Village runterladen kann.

Daraus sind drei Modelle entstanden: Eines, das eine Frequenzkarte aus dem Jahr 2000 zeigt – damals gab es eher weniger Masten auf den Dächern, aber mit höheren Frequenzen, daher die höheren Ausschläge im Modell. Eines von 2010, wo man schon klar die Veränderung sehen kann, denn man ist zu vielen kleinen Sendeeinheiten übergegangen, die mit niedrigeren Frequenzen senden. Das Modell ist also ausgeglichener. Und dann ein drittes Modell, das die klassische Bebauung des ersten Bezirks zeigt.

Waren das damals richtig professionelle Messungen, die du da in Wien angestellt hast?

Lustigerweise sind danach ein paar Stadtplaner auf mich zugekommen, die mich für ein Stadterweiterungsprojekt zu Strahlungsmessungen anstellen wollten. Natürlich habe ich das dankend abgelehnt, denn es ging mir gar nicht darum, das Phänomen wissenschaftlich präzise zu beschreiben oder von Wahrheit zu sprechen. Es war lediglich der Versuch einer alternativen Darstellung der Welt oder eines Teils der Welt.

Pencil, acrylic, crayon, lacquer on paper, each 170 x 120 cm

Palm Tree Antenna, 2016

48 Seiten, nummerierte Edition von 300, Eigenveröffentlichung

Durch den Outstanding Artist Award, mit dem deine Diplomarbeit ausgezeichnet wurde, hast du die Gelegenheit erhalten, gleich nach dem Studium ein Auslandsprojekt zu verfolgen. Wie hast du diese Chance für dich genutzt?

So konnte ich mir einen zweieinhalbmonatigen Aufenthalt in New York finanzieren. Dort habe ich die Idee von räumlichen Messungen vertieft – in dem Apartment eines Sammlers, in dem ich während meines Aufenthalts in New York wohnte. Ich hatte von der Technischen Universität Wien ein Messgerät ausgeliehen, und ich habe auch mit verschiedenen Apps am iPhone experimentiert, welche Umgebungsinformationen messen. In zweieinhalb Monaten ist daraus ein numerisches Tagebuch entstanden, genauer gesagt, 12 Blätter voller Ziffern – Messwerte, die ich täglich notiert habe, während ich mich im Raum aufhielt. Zurück in Wien, habe ich diese Aufzeichnungen monatelang aufgearbeitet und mir überlegt, auf welche Weise man über einen Raum sprechen kann, ohne diesen auf konventionelle Weise zu benennen oder zu zeigen. Die Arbeit, die dabei rauskam, heißt Bleecker Street Documents, und die war dann auch der Start für meine Data Drawings.

Die USA waren ja ziemlich schnell ein Sprungbrett für deine Künstlerkarriere.

Ja, das stimmt. Die USA waren eine Umgebung, die mich seit Beginn sehr gefördert hat. Natürlich stand am Anfang der Aufenthalt in New York, den mir das (österreichische) Bundeskanzleramt ermöglicht hatte und von dem wir eben gesprochen haben. Es gab damals einen sehr einflussreichen Blog namens butdoesitfloat.com. Dort tauchten einmal meine Arbeiten auf, was mir eine unglaubliche Sichtbarkeit gegeben hat.

Völlig unerwartet hatte sich damals ein Kurator des SFMOMAs per E-Mail bei mir gemeldet und wollte wissen, was denn der Hintergrund zu meinen Arbeiten sei. Er plante zu diesem Zeitpunkt gerade die Ausstellung Field Conditions, bei der es um die Frage des Raumes und dessen Darstellbarkeit gehen sollte, und meinte, dass ich da gut reinpassen würde. Wir haben dann per Skype gesprochen, und wenige Monate später wurden meine Arbeiten in der Gruppenausstellung Field Conditions neben Werken von Sol LeWitt und Tauba Auerbach gezeigt. Das war meine erste Ausstellung außerhalb des universitären Rahmens. Was mich bis heute beeindruckt und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass das SFMOMA damals so experimentierfreudig war und eigentlich ein großes Risiko eingegangen ist. Mittlerweile befinden sich meine Arbeiten unter anderem auch in der Sammlung des SFMOMA.

Obwohl die USA so ein förderndes Umfeld für dich waren, bist du seit zwei Jahren wieder in Wien. Warum hat es dich hierher verschlagen?

Ja, das werde ich häufig gefragt. (lacht) Es ist einfach die Arbeitsumgebung hier und die Möglichkeiten, die man hier hat bei sehr moderaten Lebenshaltungskosten. Das ist schon etwas Besonderes. Ich liebe die USA trotz aller bedrückenden politischen Entwicklungen, die es aber momentan leider weltweit gibt, nicht nur in den USA. Ich hätte aber zum Beispiel in den USA nie studieren können. Dort ist gerade der Kunstsektor sehr elitär. Es gibt in der amerikanischen Kunstszene übrigens auch keine öffentlichen Gelder und keine öffentlichen Stellen, die Kunst fördern. Das ist hierzulande, und vor allem in Wien, völlig anders. Und es ist schon toll, dass das Bildungssystem in Österreich es einem ermöglicht, aus jeder Schicht heraus, mit genug Willen und Anstrengung studieren zu können.

Die USA scheinen dich aber nicht ganz loszulassen. Erst 2014 warst du wieder längere Zeit dort. Dieses Mal in Los Angeles. Inzwischen entdeckt man immer wieder Palmen in deinen Bildern. Ist das eine Hommage an deinen Aufenthalt dort?

Genau, 2014 wurde ich vom MAK (Museum für angewandte Kunst) für das MAK Schindler Stipendium in Los Angeles ausgewählt. Dort in L.A. fielen mir die vielen Mobilfunk- und Sendemasten auf, die sich als Palmen getarnt ins Stadtbild integrieren sollten. Diese Palm Tree Antennas sind fast unsichtbar, aber allgegenwärtig und haben mich deswegen so interessiert, weil sie gewissermaßen eine Fortsetzung des Themas sind, mit dem ich mich in den vergangenen Jahren so intensiv beschäftigt habe. Mittlerweile ist aus meiner Beschäftigung mit den Palm Tree Antennas ein eigenes Künstlerbuch geworden, welches von Printed Matter in New York vertrieben wird.

Einen Ort ohne Mobilfunknetz dürfte man inzwischen auch hierzulande kaum noch finden, oder?

Doch den gibt es: in Klausen-Leopoldsdorf! (lacht) Genau die Frage habe ich mir während meiner Diplomarbeit auch gestellt. Vierzig Kilometer außerhalb von Wien wurde ich fündig. Mit Hilfe einer Netzabdeckungskarte von A1 habe ich einen kleinen Waldabschnitt in der Nähe eines 1400 Seelen-Dorfs gefunden, wo man tatsächlich noch mitten im „Datennichts“ stehen kann, da man sich dort genau zwischen den Reichweiten zweiter Funkmasten befindet.

Bist du eigentlich selbst umsichtiger geworden, wie du mit deinen eigenen persönlichen Daten im Netz umgehst?

Ja, ich denke schon. Es ist aber doch so, dass du in dem Moment, in dem du eine neue App oder ein Social-Media-Netzwerk nutzen möchtest, einen Deal um deine Daten eingehst. Es ist fast unmöglich, das zu umgehen, denn ohne Daten kommst du erst gar nicht durch die Tür. Von daher bin ich wahrscheinlich bewusster im Umgang mit Daten, aber freimachen kann ich mich davon trotzdem nicht.

Was stehen bei dir aktuell für Projekte an?

Im Verlag für moderne Kunst wird bald ein Buch von mir erscheinen. Im Fokus werden die Data Drawings stehen. Das Buch spannt den Bogen von den heutigen Drawings bis zu den frühen Visualisierungen meiner Messungen aus der Zeit in New York. Darin sind Texte von Marlies Wirth, Joseph Becker und Sébastien Pluot enthalten. Das Buch trägt den Titel The way you moved through me. Der Titel ist angelehnt an ein Zitat der Künstlerin Laurie Anderson. Er ist bewusst vage gehalten und lässt Raum für Interpretation. So könnte er zum Beispiel erotisch ausgelegt werden oder aber von den unsichtbaren Frequenzen sprechen, die uns alle in jedem Moment durchdringen. Die Leser meines Buches können sich ihren eigenen Reim darauf machen.

Interview: Michael Wuerges

Fotos: Florian Langhammer