Die nordeuropäische Szene für zeitgenössische Kunst entwickelt neue Dynamiken und wird zunehmend von internationalen Sammlern beobachtet. Mit den Nordic Notes lenken wir regelmäßig den Blick auf die nordische Kunst- und Kulturszene und stellen ihre wichtigsten Akteure vor.

Rune Guneriussen arbeitet seit Jahren in der norwegischen Wildnis und hat erfahren, wie sich allmähliche Veränderungen in dieser Umgebung auf seine Kunst auswirken. Bei der Schaffung seiner Kunst der Natur ausgeliefert, ist auch seine Beziehung zu ihr brüchiger geworden, bis zu dem Punkt, an dem er sich in der Natur nicht mehr willkommen fühlt.

Rune, wir leben, gelinde gesagt, in ziemlich bewegten Zeiten. Inwieweit wirkt sich das auf deine Arbeit als Künstler aus?

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine musste ich anfangen, darüber nachzudenken, welche Art von Arbeit ich jetzt machen werde. Als Künstler muss man sich anpassen, auch wenn meine Beziehung zur Natur im Zentrum meiner Arbeit steht. Vielleicht liegt es daran, dass ich emotionaler bin, dass ich älter werde oder ein besserer Künstler bin, aber ich möchte nahe an dem bleiben, was jetzt gerade passiert. Weitreichende Pläne zu machen, wie ich sie anfangs hatte, nämlich für zehn Jahre im Voraus zu planen, ist schwieriger geworden. Im Moment warte ich darauf, dass der Frühling kommt. Die Jagdsaison beginnt im April und dauert bis Oktober. In den nächsten Monaten werde ich die meiste Zeit in meiner Werkstatt verbringen und neue Skulpturen bauen, die ich dann mit in die Wildnis nehme.

Die Natur ist dein Spielfeld. Kann man in deinem Werk eine Veränderung des Blicks erkennen, die Parallelen zu den klimatischen Veränderungen aufweist?

Die Bilder im Museum Kunst der Westküste zum Beispiel sind im Laufe von vier Jahren entstanden. Da kann man schon eine Veränderung sehen. Bei meinen früheren Projekten wurde ich als poetisch und romantisch beschrieben. In den letzten Jahren bin ich dramatischer geworden, in dem Sinne, dass mein Werk realistischer ist in Bezug auf die Welt außerhalb meiner selbst. Es geht nicht mehr nur um meine intime Beziehung zur Natur, sondern eher um die Entschlüsselung der globalen Beziehung zur Natur, und das macht sie dunkler.

Wie erlebst du diese zunehmende Dunkelheit?

Wenn ich in Norwegen unterwegs bin, sehe ich, dass etwas auf globaler Ebene geschieht und kleine Naturgebiete angreift, die ich in den letzten 15 Jahren immer wieder besucht habe. Diese Natur verschwindet. Es geht nicht darum, dass Menschen Bäume fällen, sondern darum, dass etwas von außen geschieht, das die Natur verändert. Man kann die Veränderung von Jahr zu Jahr spüren, manchmal sogar über fünf Jahre hinweg. Wenn ich an dieselben Stellen komme, fühle ich mich dort nicht mehr so willkommen wie früher.

Kannst du dieses Gefühl erklären, in der Natur weniger willkommen zu sein?

Wenn ich einen guten Ort finde, geht es darum, mich mit ihm zu verbinden, mich mit ihm verbunden zu fühlen, und die Natur akzeptiert, dass ich dort bin. Das passiert heute viel weniger als früher, was sich wiederum auf meine Arbeit auswirkt.

Wie stehst du zum Klimawandel?

Was mich schon seit meiner Jugend beschäftigt, ist die Krise, in der die Natur zerstört wird. Die Krise ist für mich immer noch genauso wichtig, aber die Herangehensweise hat sich geändert, weil wir uns alle einigen müssen, um die Probleme zu lösen. Es ist möglich, etwas zu ändern, da wir eine technologische Entwicklung haben.

Die Ausrottung der Natur ist etwas, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. In meiner Arbeit geht es darum, die Beziehung zur Natur wiederherzustellen.

Conclusive vastness to pass, 2017, Digitaler C-Print/Aluminium/Laminat, 150 × 247 cm, Courtesy the artist

Fiery wingless and into growing regard, 2020, Digitaler C-Druck/Aluminium/Lack, 120 × 170 cm, Courtesy des Künstlers

Roots of kinship, 2019, Courtesy of the artist

Wie ist es für dich, hauptsächlich in Norwegen zu arbeiten?

Ich habe Wälder und Natur in jeder Richtung. Es würde keinen Sinn ergeben, weit weg zu reisen, um Kunst zu machen, wenn es in meiner Arbeit um die Erhaltung der Natur geht. Das Verrückte ist, dass ich in zwanzig Jahren als Künstler noch nie auf den sehr beliebten Lofoten im Norden gewesen bin. Ich könnte es nicht wirklich rechtfertigen, 2.000 Kilometer zu fahren, um ein Bild von der Natur zu machen. Aber andererseits habe ich auch schon Schuldgefühle gehabt, wenn ich für eine öffentliche Installation in die Alpen gefahren bin.

Du versuchst also immer, so wenig Spuren in der Natur zu hinterlassen wie möglich.

Ja. Außerdem verbringe ich, wenn ich einen guten Standort gefunden habe, zwei bis drei Tage mit der Arbeit an derselben Installation. Ich gehe möglichst unauffällig herum, um mein Foto zu machen, und hinterlasse nichts. Wenn ich fertig bin, sieht die Umgebung genau so aus wie vorher.

Deine Installationen inmitten der Natur sind verblüffend aufwendig. Wie stellst du sie eigentlich her – zum Beispiel den Turm aus Büchern am Strand, den du für Basic Object Oriented Knowledge Systems (2009) geschaffen hast?

Zunächst einmal bin ich immer auf der Suche nach Orten, wenn ich auf Reisen bin. Aber es dauert in der Regel mehrere Jahre, bis ich tatsächlich dort arbeiten kann, weil ich es planen muss. Zweitens bedeutet die Menge an Material, die man braucht, um etwas zu bauen, dass ich es sorgfältig planen muss. Bei den Büchern – und auch bei vielen meiner anderen Werke – wird die Arbeit durch das Gewicht der Bücher sehr körperlich. Für den ersten Bücherturm habe ich einen Standort am Meer im westlichen Teil Norwegens gefunden. Die Entfernung zwischen diesem Ort und dem Platz, an dem ich das Auto abstellen musste, betrug zwei Kilometer. Allein für diese eine Installation musste ich die Strecke mit dem Material zwanzigmal hin- und zurücklaufen.

Was bedeutet dieser eher mühsame Prozess für dich?

Ich liebe die körperliche Arbeit. Aber es bedeutet auch, dass ich jedes Mal, wenn ich von der Installation weggehe und wieder zurückkomme, einige Anpassungen vornehme. Durch diese Wiederholung, vergleichbar mit einem Maler, der immer wieder Farbe über ein Bild wirft, wird meine Arbeit mit jeder kleinen Anpassung besser. Auf diesem Bild siehst du eine kleine Öffnung, durch die das Licht eindringen kann. Das wurde drei Tage im Voraus geplant, weil ich diese Wanderung machen musste. Solche kleinen Details sind es, die etwas Magisches hervorrufen. Ich habe auch versucht, die Dinge schneller voranzubringen, denn ich werde älter und habe nicht mehr so viel Geduld. Aber es ist die Zeitspanne, die ein gutes Werk ausmacht.

Werden die Installationen immer nur von dir aufgebaut?

Alle Installationen werden nur von mir gesehen, das Foto ist der einzige Beweis. Es kommt vor, dass Leute, die im Wald spazieren gehen, plötzlich sehen, wie ich auf einen Baum klettere, mit den Lichtern und der ganzen Ausrüstung drum herum, und etwas baue. Ich kann mir vorstellen, dass das für sie ein wenig verwirrend sein kann.

Gibt es ein Projekt, das für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?

Das Titelstück eines früheren Projekts namens A parasitic gesture (2011) entstand während eines Zeitraums von neun Tagen. Ich habe den Ort beim Angeln gefunden: einen Baum, der so schön war. Ich habe ein paar Winter gewartet, bis das Wasser vereist war, damit ich die Ausrüstung mit einem Schlitten transportieren konnte. Die Leute sagen vielleicht, das Bild sei schön. Aber auf halbem Weg, während ich die Lichter aufstellte, wurde mir klar, wie beängstigend es in Wirklichkeit war. Als ich die Installation aus der Ferne betrachtete, war sie ziemlich klein, eingebettet in eine riesige Landschaft. Es sah schrecklich aus, weil es etwas war, das dort nicht sein sollte. Aus der Nähe ist es intim, aber in einer Umgebung wird es noch unheimlicher. Wie der Titel schon sagt, ist es eine parasitäre Geste gegenüber der Natur. Wenn man Europa von oben betrachtet, sieht man genau dasselbe. Diese Erfahrung hat meinen Respekt vor der Natur verstärkt.

Du hast zum Ausdruck gebracht, dass du es nicht magst, wenn Kunst vorschreibt, wie man sie zu verstehen hat. Welchen Ansatz bevorzugst du?

Genauso wie die Künstler und ihre Ziele für mich zweitrangig sind, wenn ich Kunst betrachte, möchte ich auch nicht, dass meine Kunst direkt ist. Es geht darum, wie die Objekte mit der Natur spielen, jedes Mal eine andere Geschichte erzählen, aber nur als Hinweis auf etwas. Du solltest deinen Geist seinen eigenen Spaziergang durch die Natur, durch deinen Verstand und durch das Kunstwerk machen lassen. Nur dann wirst du etwas für dich selbst finden. Kunst sollte dich nicht vor den Kopf stoßen. Das ist Diktatur.

Die Installationen, die du in deiner neuesten Sammlung von Fotografien zeigst, bestehen aus anderen Objekten als denjenigen, für die du eigentlich bekannt bist. Sie sind geheimnisvoller und lassen eine breitere Interpretation zu. Welche Veränderungen spürst du bei deiner Arbeit?

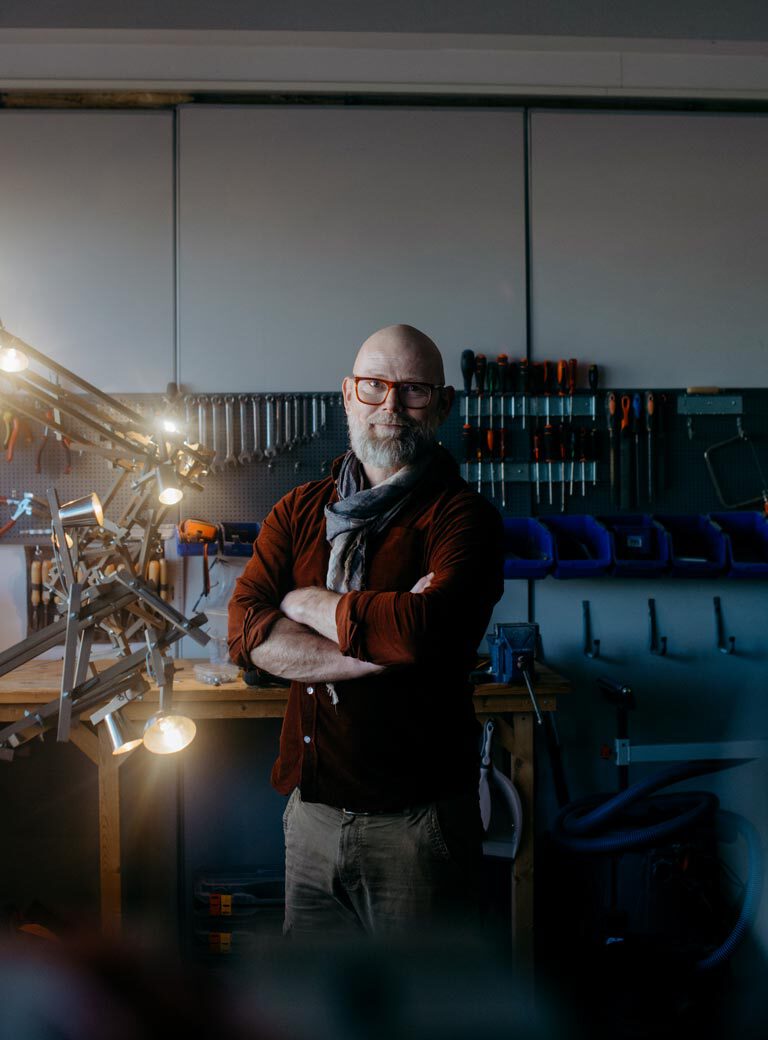

Früher nahm ich etwas, das die Leute weggeworfen hatten, wie Lampen, Bücher oder etwas, das ich auf Flohmärkten kaufen konnte. Für Lights go out (2022) habe ich alle Objekte von Grund auf selbst hergestellt. Dafür musste ich bis zu fünf Wochen lang im Atelier sein, um die Skulpturen zu bauen. Diese Arbeiten basieren auf meiner eigenen Perspektive und meiner Inspiration aus der Welt, während ich mit den weggeworfenen Objekten eine Erinnerung an etwas aufgreife und in die Kunst einbringe.

Diese neuen Objekte sind eher rätselhaft, wie zum Beispiel die seltsamen, vermutlich lebenden Kreaturen in Fiery wingless and into growing regard (2020). Ist diese neue Art der Unbestimmtheit etwas, das du zu kultivieren versuchst?

Einige der Objekte sind auch konkret, aber man braucht diese Dualität von Konkretem und Abstraktem, weil das die Art ist, wie wir denken. Wir brauchen etwas, mit dem wir uns verbinden können, einen „Haken“, an dem wir uns festhalten können. Ich kann überall schöne Natur finden, aber ich brauche immer noch diese eine Sache, einen Anker, den mir ein Baum, ein Ast oder ein kleines Stück Grün geben kann, um den abstrakten Aspekt einzubringen.

Deine Ausstellung im Museum Kunst der Westküste trägt den Titel Lights go out. Ist da ein Wortspiel zu erkennen?

Die Beschäftigung mit Titeln ist eine Geschichte für sich. Als ich meine ersten Titel entwarf, kam ich gerade aus der Schule, und sie waren nicht besonders gut. Mittlerweile gebe ich mir viel Mühe mit den Titeln, und dieser Prozess macht mir richtig Spaß. Dieser Titel ist meine Art, die Welt zu betrachten: Wenn „die Lichter ausgehen“, hat das einen optimistischen Klang, weil die Lichter immer noch ausgehen. Aber es geht auch darum, dass die Lichter bei uns tatsächlich ausgehen, wie es schon lange der Fall ist.

At no time defeat sunrise, 2014, Digitaler C-Druck/Aluminium/Laminat, 150 × 211 cm, Courtesy des Künstlers

A parasitic gesture», 2011, 207cm x 150cm, Courtesy the artist

Basic Object Oriented Knowledge Systems, 2009, Courtesy the artist

Interview: Rasmus Kyllönen

Fotos: Signe Fuglesteg Luksengard