Der niederländische Fotograf Sjoerd Knibbeler ist ein Laienwissenschaftler im Körper eines Künstlers. Bei seinen Erkundungen der Natur hat er bis zum Mond und wieder zurück geschaut – und in letzter Zeit die Natur der deutschen Insel Föhr für sich entdeckt. Durch den Einsatz von Technologie kommt er der nicht sichtbaren Welt näher.

Sjoerd, in einer Beschreibung von dir heißt es, dass du auf einer „wissenschaftlichen Suche“ bist. Was ist damit gemeint?

Eigentlich wäre es genauer, zu sagen, dass ich auf einer künstlerischen Suche bin. Aber ich interessiere mich sehr für die Welt der Wissenschaft. Für mich gibt es viele Gemeinsamkeiten: Wissenschaftler und Künstler sind oft auf der Suche nach denselben Dingen, ich wage zu sagen, nach Wahrheiten. Ich interessiere mich also für die wissenschaftliche Welt, die nach Naturgesetzen sucht. Auch die Fotografie, das Medium, mit dem ich arbeite, unterliegt denselben physikalischen Gesetzen. Ich stelle sie gerne infrage, aber auf eine etwas andere Art und Weise, als die Wissenschaftler sich selbst infrage stellen. Im Kern geht es darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Warum haben wir überhaupt Wissenschaft und Kunst? Wie sind sie entstanden? Wie haben wir sie erfunden? Das ist für mich unendlich faszinierend.

Ich habe vor kurzem ein Buch darüber gekauft, wie die Wissenschaft eigentlich „erfunden“ wurde – und in der Geschichte der Menschheit ist das ja sogar noch recht jung. Wir sehen die Früchte dieser Arbeit, während wir sprechen.

Und gleichzeitig gibt es unter diesen Früchten auch einige ziemlich faule Äpfel. Der menschliche Wunsch, die Welt zu entdecken, führt zu all diesen unterschiedlichen Ideen und Technologien, die manchmal auch verheerend sein können.

Was meinst du im Konkreten?

Zum Beispiel habe ich mit Paper Planes eine Serie Fotografien von Origamimodellen von Flugzeugen gemacht. Sie waren alle militärischen Flugzeugen nachempfunden, die es nie über das Reißbrett hinaus geschafft haben. Das waren Maschinen, die für die Kriegsführung entworfen worden waren. Auf der anderen Seite gibt es den Traum vom Fliegen, ein angeborenes menschliches Bedürfnis, das wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Lunacy berührt den Wunsch, in den Weltraum vorzudringen und den Mond zu entdecken, was eine fantastische Inspirationsquelle für viele Schriftsteller und Künstler war. Gleichzeitig wird die eigentliche Technik hauptsächlich vom Militär betrieben.

Hat deine Faszination für die Wissenschaft einen Ursprung?

In meiner Kindheit hat mein Vater mich jedes Wochenende zur Vogelbeobachtung mitgenommen. Er war so etwas wie ein Amateurbiologe, und so gingen wir zum Beispiel mit einem Netz zu einem Teich, um zu sehen, welche Art von Wasserlebewesen wir finden konnten. Ich war das Kind mit den Ferngläsern. Ich glaube, damit hat mein Interesse an der Beobachtung der Natur begonnen. Wenn man so viel Wissen zur Verfügung hat, nur weil man im Internet surft, geht meiner Meinung nach das Erfahrungswissen verloren, das man braucht, um etwas selbst zu tun. Denn kann man die Welt überhaupt noch durch Medien entdecken? Es ist etwas völlig anderes, die Welt selbst zu entdecken. Deshalb denke ich immer, dass ich es selbst tun muss, auch wenn ich nicht immer weiß, wie ich es anstellen soll.

I-Ae-37, Paper Planes series (2015)

Annex, Lunacy series (2017)

Wie gehst du beim Erforschen und Entdecken vor?

Ich stelle keine strikten Forschungsfragen für die eigentliche Arbeit. Ich bin von Natur aus neugierig und möchte die bestmöglichen Informationen erhalten, und zwar in der Regel ausdrücklich aus erster Hand. Wann immer ich mich für ein Thema interessiere, versuche ich, Menschen zu erreichen und ein Gespräch zu führen. Das fließt in die Arbeit ein. Es geht darum, eine Verbindung zu dieser wissenschaftlichen Welt zu finden. Anschließend ist die Kunst dann ein Labor, in dem ich Ideen ausprobieren kann. Sie erlaubt es mir, zu träumen und weiterzudenken.

Wie würdest du deine Beziehung zur Natur um dich herum beschreiben?

Meine Arbeit ist von der Natur inspiriert, aber im Wesentlichen geht es darum, was wir Menschen in der Natur tun. Ich betrachte die Natur nicht analytisch wie ein Wissenschaftler. Aber ich betrachte analytisch, was Wissenschaftler in der Natur sehen. Es geht nicht um die Natur als solche, sondern um unseren Wunsch, entweder Teil von ihr zu sein oder uns von ihr zu entfernen. Und um die Auswirkungen, die wir auf unsere natürliche Umgebung haben.

Welche Gedanken über die Natur möchtest du dem Betrachter mit deinen Werken vermitteln?

Ich möchte die Gedanken nicht in eine bestimmte Richtung lenken, aber es wäre großartig, wenn die Arbeit die Menschen irgendwie dazu einlädt, einen anderen Blick auf ihre Umwelt zu werfen und zu hinterfragen, wie die Dinge gemacht werden. Eine Art erkenntnistheoretische Emotion, wie Neugierde und Verwunderung, auszulösen. Wenn ich dem Betrachter auch nur einen winzigen Teil davon vermitteln kann, bin ich schon sehr zufrieden.

In deiner Arbeit wagst du dich nach draußen. Wie war die Erkundung der Mondlichtaufnahmen für die Serie Lunacy?

Es war das allererste Mal, dass ich nachts ins Gelände ging. Ich hatte zwei Sets gebaut, die ich fotografieren wollte. Ich wusste, dass ich für dieses Modell eine Bühne schaffen musste, um sozusagen auf dem Mond zu sein. Wegen der Größe des Modells musste ich eine Bühne bauen, die sechs mal sechs Meter groß war, sie musste leicht geneigt sein, damit sie in den Himmel schauen konnte, und ich musste auf diesem Feld alles von Grund auf aufbauen. Es gab also eine Menge zu tun beim Bau der Kulissen. Es war ein bisschen feucht, sodass alles im Laufe der Nacht ziemlich nass wurde, auch meine Kamera. Ich glaube, wir haben 10 bis 15 Stunden lang gearbeitet. In dieser ersten Nacht gelang mir eine einzige gute Aufnahme. Das ist normalerweise der Fall: Ich fange an, etwas zu machen, nur um herauszufinden, welche Fehler ich gemacht habe, und dann mache ich langsam Fortschritte durch Versuch und Irrtum.

Auf deine Weise hast du eine Art wissenschaftliches Experiment durchgeführt – und es hat sich gelohnt. Die Fotos, die im Mondlicht aufgenommen wurden, wirken wie aus einer anderen Welt. Kannst du so ein Licht überhaupt nachstellen?

Ich habe versucht, es im Studio zu erzeugen, aber es ist mir nicht gelungen. Das Licht ist so weich. In den ersten beiden Monaten, in denen wir ins Feld gingen – man kann natürlich nur einmal im Monat raus –, fand ich heraus, dass ich Belichtungszeiten von etwa 30 Minuten brauche. Da sich die Position des Mondes am Himmel ändert, verschieben sich die Schatten leicht. Es gibt also allerlei Dinge, die später, wenn man die Bilder sieht, durchaus einen Sinn haben. Vorher kann ich mir das aber nicht ausdenken. Ich muss es einfach tun.

Du hast einige Zeit auf der Insel Föhr in Norddeutschland verbracht, wo sich das Museum Kunst der Westküste befindet. Was ist dieser Ort für dich geworden?

Es ist ein sehr schöner Ort mit einem Klima, das im Laufe eines Tages zwischen den Jahreszeiten wechseln kann. Die Kuratorin des Museumsprogramms hatte meine Arbeit über den Wind gesehen und dachte, es wäre interessant für mich, auf der Insel zu arbeiten. Ich ging 2017 zum ersten Mal dorthin und kehrte im Laufe der Jahre zweimal zurück. Während dieser Aufenthalte habe ich zwei Werkgruppen entwickelt: Exploded Views, für die ich das Sonnenlicht mit Prismen in einer selbst gebauten Camera obscura gebrochen habe, und die neueste Serie mit dem Titel In Elements habe ich an den Stränden, in den Feuchtgebieten und im Meer rund um die Insel aufgenommen.

Du arbeitest abwechselnd im Studio und draußen. Wie ist es, im Freien zu arbeiten?

Ehrlich gesagt, habe ich eine Hassliebe dazu. Bei der letzten Serie auf Föhr habe ich viele interessante Zwischenfälle erlebt, die sehr nützlich waren. Aber auch mein Zeitfenster war sehr, sehr eng, besonders bei Lunacy. Es kam vor, dass ich alles für einen Dreh vorbereitet hatte, aber dann musste ich wegen eines Nebels noch einen Monat warten. Wenn es dann aber doch funktioniert, ist es magisch. Im Studio fängt es an, dort kann ich die Dinge in kleinem Rahmen testen. Aber wenn ich die Aufnahmen draußen mache, wird mir immer wieder bewusst, wie sehr das zur Arbeit beiträgt, auch wenn ich fluche, wenn ich draußen bin. Mir ist auch klar geworden, dass ich präsenter sein sollte. Wenn ich mit dem Bau beschäftigt bin, vergesse ich, den Moment zu genießen.

Was waren das für Unglücksfälle auf der Insel?

Ähnlich wie bei Lunacy hatte ich mich bei meiner Ankunft auf Föhr noch nicht auf die Technik festgelegt. Ich dachte immer noch darüber nach, wie ich die Kreide, die ich verwenden wollte, in den Himmel streuen konnte, also brachte ich eine Menge verschiedener Strukturen mit. Ich hatte den Plan, eine Art windgetriebene Maschine zu bauen. Bei meiner Arbeit passiert es oft, dass ich zu viel mache, bevor ich alles herunterbreche und merke, was einfach überflüssig ist. So bin ich bei In Elements von dem Versuch, alle diese Maschinen zu bauen, dazu übergegangen, einfach ein Rohr zu verwenden. Dann dachte ich, ich bräuchte perfekte Wetterbedingungen, weil ich dieses Bild in meinem Kopf hatte. Aber so funktioniert das natürlich nie. Als ich mich für die Technik entschieden hatte, bei der das Rohr Kalziumkarbonat in die Luft schießt, gingen mein Assistent und ich jeden Morgen, Nachmittag und Abend zu verschiedenen Teilen der Insel, um das Experiment zu wiederholen. Am Ende hatten wir ungünstigere Bedingungen, was den Fotografien jedoch zugutekam.

Warum Kreide?

Es handelt sich um dasselbe Material, an dem geforscht wird, um es in der Stratosphäre als eine Form des Geo-Engineering zu verteilen. Es ist eine sehr radikale Idee, das Klima der Erde künstlich zu verändern, indem man die Sonne blockiert. Nun, für den Menschen ist das an sich noch nicht einmal so radikal, weil wir die Welt um uns herum immer verändern.

Du bist dem Wetter und der Natur unterworfen. Welche Rolle spielt dann die Kamera in deiner Arbeit – ist sie ein eher stabiler Faktor?

Sie stand schon immer im Mittelpunkt meiner Interessen. Ich habe sogar selbst welche gebaut. In erster Linie sehe ich sie als ein Werkzeug für meine Experimente. Ein Werkzeug, das ich kontrolliere und an meine Bedürfnisse anpasse, im Gegensatz zu den Motiven, die ich damit einzufangen versuche.

Ändert sich die Rolle der Kamera?

Es gibt immer eine bestimmte Rolle für die Kamera in der Versuchsanordnung, nämlich die des Dokumentierens, aber ich nutze diese Eigenschaft auf unterschiedliche Weise. Ich benutze die Kamera ganz einfach, um den Moment festzuhalten. Ich mache auch nicht viel Nachbearbeitung, sondern konzentriere mich auf die Vorproduktion vor der eigentlichen Aufnahme. Ich verändere das Foto, bevor es gemacht wird. In diesem Sinne bin ich kein typischer Fotograf mit einer bestimmten Arbeitsweise: Ich erfinde die Methode für das, woran ich gerade arbeite.

Vorhin sagtest du, dass die Kamera Prozesse aufdeckt, die man sonst nicht bemerken würde. Kannst du das näher erläutern?

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Kamera in der Lage ist, jene Momente einzufrieren, die für das bloße menschliche Auge kaum sichtbar sind. Damit hängt die Arbeit In Elements zusammen, wo man diese kurze Momentaufnahme hat, bevor sie wieder verschwindet. Andererseits ist die Kamera in der Lage, die Zeit auf ein einziges Bild zu komprimieren, wie es in Lunacy der Fall ist. Mich interessiert auch, wie die Kamera suggeriert, dass sich immer etwas vor der Linse befindet, sonst gäbe es ja kein Foto. Aber was ist, wenn dieses Motiv nicht vor der Linse sein kann, weil es in der Vergangenheit oder sogar in der Zukunft liegt oder so weit weg ist, dass ich mein Objektiv nicht davorhalten kann? Die Themen, die mich interessieren, sind die, die ich nicht fotografieren kann, wie die Mondlandung. Ich möchte nah an diesen Moment herankommen. Oder der Wind zum Beispiel. Wir können ihn nur spüren, aber wie macht man ihn eigentlich auf einem Foto sichtbar?

Technologie ist in diesem Interview immer wieder als Schlüsselwort aufgetaucht. Wie ermöglicht sie es uns, die Welt zu entdecken?

Erstens ist mein künstlerisches Schaffen technischer Natur, denn es basiert auf der Fotografie, sodass die Maschine immer Teil der Kreation ist. Zweitens ist die Technologie Teil der menschlichen Natur. Ich glaube, dass wir die Welt nur entdecken können, indem wir Technologie schaffen. Damit meine ich Technologie im weiteren Sinne, nicht nur Computer. Die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur ist nicht so strikt, wie wir gerne glauben.

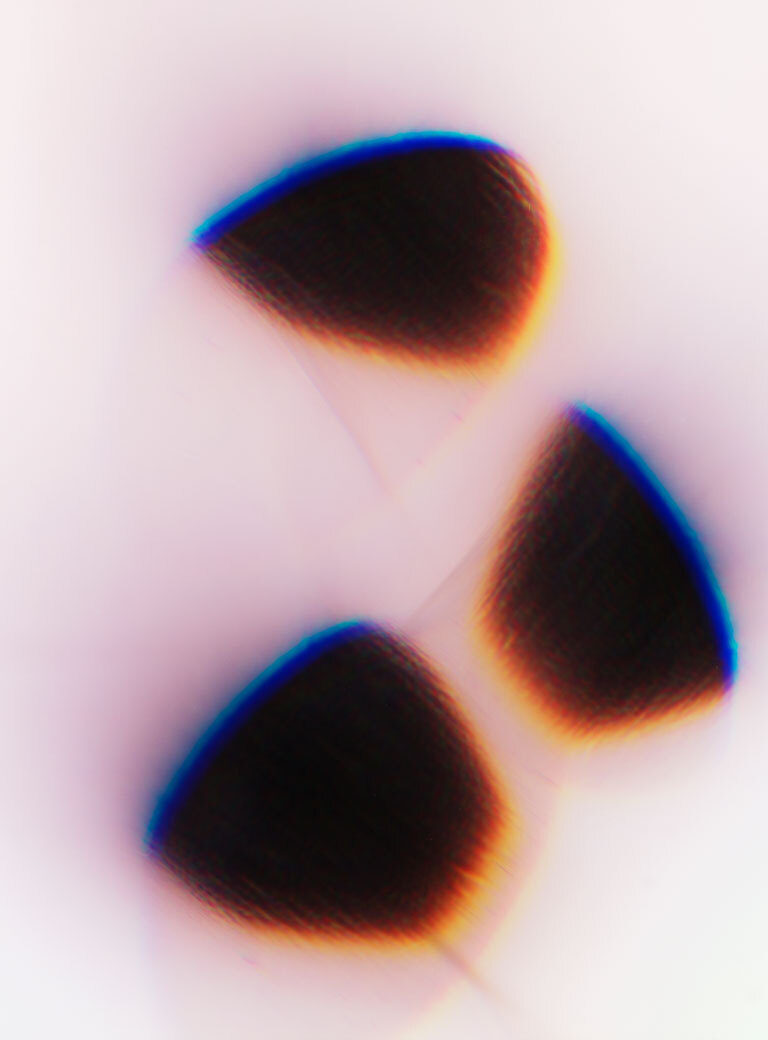

In Elements (SE-NE) (2021)

Exploded View # 75 (2017)

'Vortex', courtesy of Collection De Groen, Installationsansicht, Museum Kunst der Westküste, Deutschland (Foto: Sjoerd Knibbeler)

Interview: Rasmus Kyllönen

Fotos: Silvia Martes