Tobias Hoffknechts Skulpturen sind abstrakte Präsenzen im Raum. Sie organisieren ihn und fragen uns, wie wir ihn begreifen. Gleichzeitig sind sie poetische Statements, Meditationsorte, wie der Künstler meint, an deren Oberflächen unser Blick abgleitet, bis wir auf uns selbst zurückgeworfen sind. Wie und warum Hoffknecht solche Objekte schafft, verrät er im Interview, er erzählt über Design, das Space Age und über das Leben mit Skulpturen.

Wenn man deiner Arbeit begegnet, fällt eines sofort als zentrales Thema auf: der Raum. Hast du einen Lieblingsraum?

Ich persönlich bin gerne in meiner Wohnung. Für meine Arbeiten sind große, möglichst freie Räume am besten – aber doch Räume! Ich mag Wände, ich mag Decken, ich mag Böden. Ich mag klar definierte Räume, aber ich mag auch Fenster. Meine Arbeiten sollen frei stehen, sind aber trotzdem nicht für draußen gedacht. Ich finde es spannender, meine Objekte in geschlossenen Räumen zu zeigen.

Was ist es denn, das einen klar definierten Innenraum für deine Arbeiten geeigneter macht als ein offener Außenraum?

Draußen ist viel mehr los. Es passiert viel mehr rundherum. Man hat den Himmel und es gibt unkontrolliertes Licht. Es gibt diverse Hintergründe und Umstände, die ich kaum beeinflussen kann. Das heißt, die Arbeit ist nicht so freigestellt wie in einem geschlossenen Raum. Vielleicht ist in meinem Kopf einfach nicht so viel Platz wie draußen, aber wenn ich mir meine Arbeiten vorstelle, sind sie singuläre Objekte wie eine 3D-Grafik. Zu dieser Vorstellung passt der geschlossene Raum ohne Kontext besser. Ich bin ein großer Fan des sonst oft verkannten White Cube!

Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie der Raum deine Arbeit beeinflusst. Wie aber verändern deine Objekte wiederum den Raum?

Ich habe einige Arbeiten, die verspiegelte Oberflächen aus auf Hochglanz poliertem Edelstahl haben. In diesem Fall ist die Frage leicht zu beantworten: Die Arbeit nimmt den Raum über die verspiegelte Oberfläche auf. Aber auch in anderen Fällen ist eine Skulptur immer ein Volumen, also ein Körper im Raum. So kann sie beinahe architektonisch einen Raum unterteilen und gliedern. Mein Hauptinteresse ist aber nicht, Wahrnehmung in Bezug auf den Raum zu verändern, sondern durch die Platzierung im Raum volle Konzentration auf die Skulptur selbst zu lenken. Ich benutze den Raum, um die Skulptur freizustellen.

Wieso ist es für deine Arbeiten so besonders wichtig, auf diese Weise freigestellt zu werden?

Man soll sich Zeit nehmen, um sie anzuschauen, und deswegen muss ich ein Umfeld schaffen, wo das möglich ist. Wenn man eine Arbeit in einem Raum alleine lässt, bleibt einem nicht viel anderes übrig, als sie sich vorzunehmen. So möchte ich den Betrachter bitten, sich intensiv mit meiner Arbeit auseinanderzusetzen.

Hast du eine Vorstellung, was deine Objekte bei den Leuten auslösen sollen, die sie so konzentriert betrachten?

Meine Arbeiten geben ja von sich aus keine Informationen. Es gibt keine Motivik. Deswegen denke ich, dass der Betrachter gerne mit sich selbst an die Arbeit herankommen darf. Das sind Freiflächen, die jeder indivuduell füllen sollte. Man ist unbedingt aufgefordert, Assoziationen an das anzuschließen, was jeder alltäglich erfährt. Der Betrachter ist also zwingend notwendig. Meine Produktionen halten sich außerdem meistens an Körpermaße, sie sind also proportional erfahrbar. Ich habe bis jetzt noch keine zu kleinen oder zu großen Skulpturen gemacht, damit es diesen körperlichen Bezug gibt. Das führt dann dazu, dass es vorkommt, dass Leute meine Skulpturen als Ablage für ihr Weinglas verwenden oder sich draufsetzen.

Eine Assoziation, die ich zu deinen Objekten hatte, war die Formensprache des Modernismus, ein gewisses rationalistisches Element. Hast du eine Beziehung zu diesen Gedankengebäuden?

Mich interessiert der Optimismus, der Zukunftsglaube und der Mut im Space Age, Atomic Age oder später bei Colani und Zaha Hadid zum Beispiel. Da gibt es einen Willen zur Gestaltung, der mir sehr zusagt und den ich spannend finde. Meine Arbeiten haben nicht die Intention, eine gesellschaftliche Agenda zu vermitteln. Ich finde einfach die Formen von Satelliten und Raketen und die großen Designideen dahinter interessant. Ich möchte durch meine Skulpturen niemanden dazu ermutigen, an die Zukunft zu glauben, aber ich finde es eben schade, dass wir uns heutzutage nicht mehr auf sie freuen.

Die Materialität deiner Skulpturen schließt direkt an ihre Formensprache an. Welchen Reiz üben die perfekt verarbeiteten Industriematerialien, die du verwendest, auf dich aus?

Jede Arbeit ist das Resultat aus der vorhergehenden, und so vertiefe ich mich automatisch in gewisse Materialien, die so viel Faszination für mich haben wie Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie die daraus vorgefertigten Teile. Mich interessiert daran, dass sie eben Industriematerialien sind und dadurch schon gewisse Formen vorgeben. Es gibt zum Beispiel Aluminiumbleche nur in drei Metern Größe. Man kann natürlich größer denken, dann muss man aber eben schweißen. Das ist ein bisschen wie ein Steckkastensystem.

Gleichzeitig bedeutet das, dass du deine Skulpturen nicht selbst bauen kannst, sondern sie anfertigen lassen musst.

Ich könnte das sicher lernen. Niemand hält mich davon ab, eine Ausbildung zum Schlosser zu machen. Aber das ist etwas, was mich gar nicht interessiert. Ich denke, es ist höchst zeitgemäß, dass ein Künstler Entwürfe umsetzen lässt. Es kann sehr schwierig sein, Handwerker zu finden, die sich auf so etwas einlassen. Ich habe glücklicherweise eine sehr versierte Werkstatt hier in Düsseldorf und arbeite manchmal mit Handwerkern in Berlin und Italien. Die Leute dort verstehen mich gut und machen das ganz toll – viel besser als ich es je könnte.

Wie sieht denn dein Prozess nun konkret aus von der ersten Idee bis zur Installation im Ausstellungsraum?

Die Fertigungsprozesse mit den Materialien, mit denen ich arbeite, sind so aufwendig, dass ich nur einen kleinen Teil von dem, was ich mir erdenke, realisieren kann. Insofern bediene ich mich, wenn ich eine Ausstellung habe, aus dem Skizzenfundus, der sich bei mir stapelt. Dann überlege ich mir, was zum Raum passt, wie ich die Arbeiten kombinieren kann und welches Set ich am Ende möchte. Wenn es alte Skizzen sind, passe ich die auch oft noch an. Diese Auswahl gebe ich dann in Auftrag. Das funktioniert gut, wenn man genau erklärt, was man möchte, und beim ganzen Fertigungsprozess ein bisschen dabeibleibt. Bei der Ausstellungskonzeption ist es mir ganz wichtig, dass es keine reine Aneinanderreihung an Arbeiten ist, sondern die Ausstellung als Raum funktioniert. So wird aus der Ausstellung selber eine Installation und damit eigentlich eine eigene Arbeit.

Dein Studio sieht dann wohl nicht so aus, wie man sich üblicherweise ein Künstleratelier vorstellt, sondern eher wie ein Entwurfsbüro.

So würde es aussehen. Aber ich habe gar kein Studio. Ich arbeite an meinem Küchentisch und in meinem Wohnzimmer. Im Moment ist das absolut ausreichend für mich. Ich brauche vor allem viel Papier und Zeit. Wenn man am Erzeugungsprozess selbst nicht beteiligt ist, muss man sich im Vorfeld wahnsinnig genau überlegen, was man will. Einmal umgesetzt, ist die Arbeit nun mal eben in der Welt. Diese Vorbereitung ist meine Hauptarbeit.

Wenn du deinen Prozess beschreibst, kommt man nicht umhin, an Ähnlichkeiten zur Arbeitsweise von Designern zu denken. Welche Berührungspunkte siehst du zwischen deiner künstlerischen Arbeit und der Gestaltung von Gebrauchsgegenständen?

Wenn man an die Zukunft glaubt, will man sie auch gestalten. Es gibt zum Beispiel ganz viel großartige Architektur, die genau das will. So wird eine Ambition in die Welt gesetzt. Für mich ist das eine Formulierung des Anspruchs, dass etwas die Gesellschaft weiterbringt, indem es da ist. Kunst hingegen ist Selbstzweck, und das sagt schon, dass sie keine Funktion zum Gebrauch hat. Für mich sind Kunstwerke eher eine Art Meditationsplätze. Sie sind zwar vielleicht nicht in dem Sinne zu gebrauchen, aber natürlich ist Kunst trotzdem zweckgebunden. Eine Skulptur ist eine Formulierung meinerseits. Sie kann gesehen, gelesen und interpretiert werden. Das ist ihre Funktion.

Hast du jemals einen anderen künstlerischen Ausdruck in Erwägung gezogen, als skulptural im Raum zu arbeiten?

Ich habe eigentlich angefangen Grafik zu studieren, aber mir wurde schnell klar, dass mich die Skulptur mehr fasziniert. Ein Objekt ist im Raum, während Grafik und auch Malerei an der Wand bleiben. Trotzdem war es kein schneller Prozess, zu der Arbeitsweise zu gelangen, bei der ich jetzt bin. Eine der Sachen, die Kunst für mich interessant machen, ist, dass ein Künstler über die Zeit sein Œuvre schafft und so eine Formensprache entwickelt. Diese Entwicklung finde ich spannender als einzelne Meisterstücke. Für mich hat dieser Weg über Designmöbel und installative Arbeiten geführt. Letztlich habe ich den Schritt dann gewagt, komplett funktionsfreie Objekte fertigen zu lassen. Darauf baut der aktuelle Werkkörper auf.

Und ob du überhaupt Künstler werden wolltest, stand das jemals infrage?

Für mich kam tatsächlich in der Phase, in der man sich dann endlich mal damit beschäftigt, was man mit seinem Leben denn anfangen möchte, nichts anderes je infrage. Ich hatte zwar keine Vorstellung, was es eigentlich bedeutet, Künstler zu sein, aber es war mir klar, dass es das ist, was sein muss. Ich wusste: Damit möchte ich mich beschäftigen und das beschäftigt mich.

Hast du inspirierende Persönlichkeiten, Helden, Vorbilder, die dich auf diesem Weg begleitet haben und ausschlaggebend für deine Arbeit waren?

Sicherlich. Ich denke, dass man von vielem beeinflusst ist. Mich beeindruckt es immer, wenn ein großer Wille zu sehen ist, eine Idee in die Welt zu bringen und etwas umzusetzen. Das trifft zum Beispiel auf Designer wie Zaha Hadid oder Luigi Colani zu, die ich schon erwähnt habe, aber auch auf Künstler wie Richard Serra, Gordon Matta Clark, Walter De Maria oder Bruno Gironcoli. Die Liste ist lang …

Wenn deine Arbeiten ihre volle Wirkung in diesem quasi-virtuellen Raum entfalten, ist es dann nicht eine Herausforderung, wenn ein Sammler sie bei sich zu Hause installieren will?

Es ist sicher nicht einfach, eine meiner Skulpturen in einem privaten Kontext zu hängen oder zu stellen. Das weiß ich auch, aber ich finde es großartig, wenn es jemand wagt. Das gibt der Arbeit nämlich die Chance, sich neu zu orientieren, indem sie Bezug zu dem neuen Umfeld aufnimmt. Meine Arbeiten sind selbstständig, und ich denke, sie schaffen es, in jedem Raum zu wirken. Vor Kurzem hat sich jemand in Italien eine Arbeit von mir über einen ganz tollen Sottsass-Tisch gehängt. In so einem Kontext funktioniert meine Skulptur dann wirklich als Kunst und nicht nur als irgendein Wandschmuck.

Was würdest du Leuten raten, die überlegen, ein bildhauerisches Werk zu kaufen, sich aber vielleicht noch nicht ganz trauen?

Bei Wandarbeiten ist es ein bisschen einfacher. Deswegen versucht man als Bildhauer, auch immer irgendwie Arbeiten für die Wand zu machen. Da haben auch größere Arbeiten eher Platz. Bei tatsächlich frei stehenden Skulpturen muss man sich wohl einfach an dem Interieur um das Objekt herum orientieren. Das ist nur eine Frage von Überzeugung. Ich würde das sofort machen! Mit einer Skulptur von Absalon oder Thomas Schütte würde ich zum Beispiel wahnsinnig gerne leben. Oder mit einer des Berliner Bildhauers Hiroshi McDonald Mori: Er macht tolle Skulpturen im Format eines Coffee Tables, die man auch tatsächlich benutzen soll. Im Vergleich zu einer normalen Einrichtung stolpert man über so etwas – und das hält einen wach.

Ist man als skulptural arbeitender Künstler vielleicht trotzdem manchmal neidisch auf die Maler, die es einfacher haben, ihre Werke in die Welt hinauszubringen?

Der Prozess der Malerei ist ein ganz anderer. Natürlich kann ein Maler sehr viel selbstständiger agieren. Er kann viel schneller produzieren und auch schneller in der Formulierung eines eigenen Œuvres vorankommen. Als Bildhauer sind die Realisation einer einzelnen Arbeit und der Rückschluss davon auf die nächsten Arbeiten durchaus mühsamer. Andererseits bedeutet dieser Aufwand, dass man sich intensiver mit der eigenen Arbeit beschäftigen muss. Beide Situationen haben Vorteile, deswegen würde ich nicht von Neid sprechen. Es ist sicher sehr befriedigend, Maler zu sein, aber es ist auch als Bildhauer toll!

Hast du etwas, das du werdenden Bildhauern mitgeben kannst, das dabei hilft, diesen mühsamen Weg zu gehen?

Das will man, und dann macht man das. Man muss wahnsinnig fleißig sein, sehr geduldig, und man darf nie aufgeben – wenn es einem wichtig ist. Aber das weiß man ja!

Du hast darüber gesprochen, wie sich das Werk eines Künstlers nach und nach, von Arbeit zu Arbeit entwickelt. Denkst du schon darüber nach, welche Themen und Formen dich als nächstes interessieren werden?

Ich behaupte ja einfach, ich hätte keine Themen! Deswegen würde ich das Narrative in meinem Œuvre für mich selbst auch eher verneinen. Auf jeden Fall aber wird eine Idee klar. Das Nächste ergibt sich aus dem, was jetzt kommt. Ich glaube, ich bin gerade an einem sehr guten Punkt und kann viele Arbeiten realisieren. Es geht mir momentan stark um große Volumen und Rundungen, und zwar in Weiß anstatt poliert – auch eine schöne Nichtfarbe. In diesem Bereich ist ganz viel, was ich noch umsetzen möchte. Gleichzeitig gibt es auch noch viele Skizzen für polierte Arbeiten, die ich ganz dringend noch machen will.

Ein narratives Element gibt es doch in vielen deiner Arbeiten: den Titel. Wo kommen die teilweise sehr sprechenden Namen deiner Skulpturen her?

Die Titel kommen zustande, wenn ich zu einer konkreten Arbeit eine spezifische Titelidee habe. Ich versuche über die Titel keine Information über eine Interpretation, die ich habe, oder eine vorgegebene Deutungsweise zu geben. Aber manchmal habe ich für mich selbst die Notwendigkeit, noch etwas zur Arbeit dazuzugeben, nicht weil sie das unbedingt brauchen würde, sondern einfach als eine kleine Poesie. Ein Beispiel wäre „Warm but Hungry“. Das ist für mich eine Beschreibung des Gefühls, wenn man schon gut auf dem Weg ist, aber weiterhin mehr will. Seit meiner letzten Ausstellung in Italien habe ich außerdem angefangen, meine Arbeiten von 200 abwärts zu nummerieren. Mal gucken, wie weit ich komme.

Tick (links), Immature Drop (rechts), 2018

Foto: Lukas Dostal

Fin de siècle, 2018

Foto: Lukas Dostal

Warm but hungry, 2018

Foto: Lukas Dostal

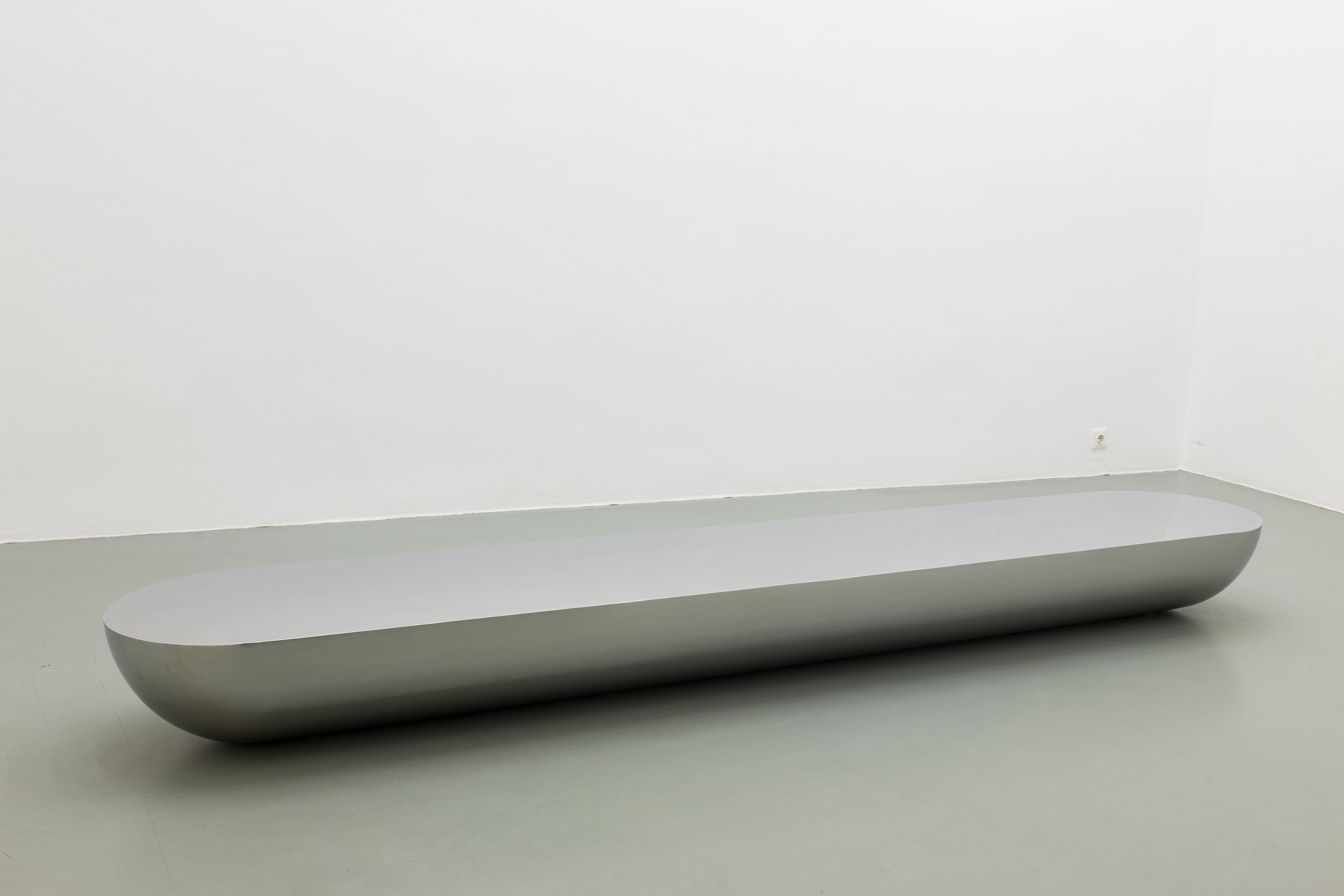

Drilling, 2018

Foto: Lukas Dostal